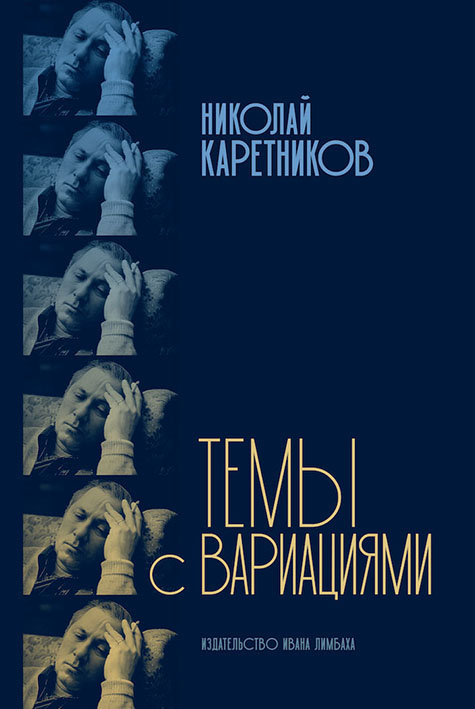

Журнал ТЕАТР. публикует фрагменты книги композитора “Темы с вариациями”, вышедшей в Издательстве Ивана Лимбаха.

28 июня гениальному Каретникову исполнилось бы 90 лет. К этой дате Издательство Ивана Лимбаха опубликовало сборник его мемуарной прозы «Темы с вариациями» (1990). Героями автобиографических новелл стали Фёдор Шаляпин, Михаил Царёв, Борис Равенских, Екатерина Фурцева, Мария Юдина, Александр Галич, Дмитрий Шостакович, Андрей Сахаров, отец Александр Мень и многие другие. Каретников — один из лидеров советского музыкального послевоенного авангарда, с начала 1960‑х годов до перестройки был фактически лишен возможности общаться со слушателем. Достигнув признания после исполнения первых симфоний и постановки балетов «Ванина Ванини» и «Геологи» в Большом театре, будучи востребованным молодым композитором, с концом Оттепели он оказался негласно исключен из концертной практики и в 70‑е – 90‑е гг. был известен широкой публике преимущественно как кино- и театральный композитор.

Наследие Каретникова в театре (более 40 работ) и в кино (более 70 картин) еще только предстоит изучить. В юбилейный 2020-й год Фонд Николая Каретникова начал оцифровывать обширный портфель его театральных саундтреков, в том числе музыку к спектаклям «Карточный домик» (1959, Малый театр, реж. Д.Вурос), «Десять дней, которые потрясли мир» (Театр на Таганке, 1965, реж. Ю.Любимов), «Герой фатерлянда» (1965, Малый театр, реж. Д.Вурос), «Тоот, другие и майор» (1971, Современник, реж. А.Алов и В.Наумов), «Бесприданница» (1974, Центральное ТВ, реж. К.Худяков), «Король Лир» (1979, Малый театр, реж. Л.Хейфец), «Заговор Фиеско в Генуе» (1977, Малый театр. реж. Л.Хейфец), «Нора» (1980, Центральное ТВ, реж. И.Унгуряну), «Тевье-молочник» (1985, «Центральное ТВ, реж. С.Евлахишвили), «Макбет» (1986, ЦАТСА, реж. И.Унгуряну). Известно, что Анатолий Эфрос придумал решение для авангардной телепостановки оперы Каретникова «Тиль Уленшпигель», которую Центральное Телевидение планировало осуществить в 1987 году, но смерть Эфроса оборвала проект на этапе записи музыки. Запись оперы, сделанная для телепостановки, впоследствии была опубликована самостоятельно.

Как и в кино, в драматическом театре Каретников был новатором и писал смыслообразующую музыку, последовательно выступая против иллюстративности музыкального сопровождения. Композитор считал, что звукоряд должен быть не музыкой к спектаклю, а «музыкой спектакля», выражающей философию постановки и существующей как самостоятельная драматургическая линия. Он добивался сверхреалистического эффекта и, наоборот, эффекта отстранения, используя обычный состав оркестра, исключая работу с электроникой и с записанными звуками из реальной жизни. Каретников постоянно экспериментировал с тембром и звуком, добиваясь нужного эффекта исключительно акустическими средствами: звук гвоздя, выдираемого из доски, звуки хирургической операции (звяканье инструментов, работа дыхательного аппарата), езду велосипеда (соломинка, попавшая в колесо), шум моря и крики чаек, грохот рушащихся зданий и гул пожара. Известно, что ему хотелось, чтобы зритель во время спектакля как бы приподнялся со своего места и поинтересовался «на чем это они там…».

С разрешения издательства Ивана Лимбаха публикуем отрывки из книги Николая Каретникова.

Начинается ли театр с вешалки

Памяти З. Фрейда

Осуществление программы моего культурного развития родители начали с посещения «Синей птицы» во МХАТе. Меня, трехлетнего, обрядили в восхитительную матросочку, причесали, пригладили и повели в театр.

Восторгу не было предела. Я полностью уверовал в реальность происходящего, и все было хорошо до тех пор, пока не началась сцена «Царство Ночи».

Я окаменел от ужаса, когда почти в полной темноте по воздуху начали носиться белые мочалки, а потом медленно и страшно на сцену восшествовали гигантские полотнища-духи с белыми же ведрами на головах, плававших под самым потолком. Но главный кошмар начался в тот момент, когда из люка, на фоне красного зарева, под крики и грохот битвы стала выкарабкиваться Война — огромный рыцарский шлем с опущенным забралом и железные рыцарские перчатки, которые совершали какие-то механические, мертвые движения, — и весь этот ужас двинулся на меня.

Я завопил благим матом и… описался… Позор!.. Позор!

На следующий год, как я ни плакал, ни просил, ни умолял родителей, они вновь потащили меня на «Синюю птицу». Уже зная, что ждет меня в сцене «Царство Ночи», я предусмотрительно спрятался под стул, но страшные звуки, воображение и реакция зала все равно привели меня к уже известному преступлению.

И так повторялось из года в год.

В семилетнем возрасте, уже понимая, что Война меня не достанет, я решил перед действием, в котором была сцена «Ночи», отправиться в туалет, чтобы на всякий случай обезопасить себя от нежелательных последствий. Таким образом, я только на пятом походе во МХАТ посетил это заведение, ибо в предыдущие разы обходился без него.

То, что я там увидал, превзошло все иные сильные потрясения, испытанные мною в храме Мельпомены: в прозрачном сумраке обозначилась длинная (наверное, шестиметровая), высотой почти в рост человека стена из черного мрамора с белыми и золотыми прожилками. В ней были для счастья потребителей выточены неглубокие, плавные ниши. Сверху по всей стене совершенно ровно стекала из неведомых отверстий вода, и при этом она была освещена рядом несильных лампочек, спрятанных под козырек так, что источники света как бы не существовали. Стена таинственно мерцала, поблескивала, переливалась и нежно журчала.

Это был рай.

Здесь священнодействовали.

Было даже как-то греховно производить с ней те манипуляции, для которых она, собственно, и была предназначена. Однако долг превыше всего! Теперь я уже был готов к претерпеванию кошмаров, поджидавших, чтобы наброситься на меня, в «Царстве Ночи». Я вновь дрожал от страха, но на этот раз даже не спрятался под стул.

Худшее началось потом.

На следующую ночь я проснулся в мокрой постельке. Мне приснилось,что я вошел в этот самый удивительный на свете мхатовский туалет: прозрачный сумрак, мерцающий мрамор и тихое бормотание струй убеждали, что я попал туда, куда надо. Я пристроился к одной из выточенных ниш и начал совершать… Но, о ужас! Почувствовал, что все почему-то льется не на стену, а на меня…

Унижение и позор!

На следующую ночь повторилось то же самое… И на следующую тоже. Ребенок заболел.

Меня бесконечно таскали по разным московским медицинским светилам. Они давали длинные рекомендации и кучи всяких лекарств. Ничто не помогало! Бедные родители пришли в состояние полного отчаяния. Наконец я сам сообразил, в чем дело. Два дня ходил и упорно повторял себе: если я подхожу к этой проклятой стене, значит, я сплю… Надо проснуться, надо проснуться, надо проснуться.

На следующие две ночи стена опять мне снилась, но я смог вовремя пробудить себя. На третью ночь она не появилась.

Так вот, я вас спрашиваю: с вешалки ли начинается театр?!

Домашний концерт

Отец пересказал мне с бабкиных слов еще одну историю про Шаляпина.

В самом начале десятых годов после очередной премьеры в Большом театре ее участники получили приглашение на небольшой «домашний» концерт к какому-то московскому миллионеру — не то к Мамонтову, не то к Морозову. Шаляпин единственный из всех потребовал за выступление деньги. Концерт состоялся, но после того, как Шаляпин отпел, к нему приблизился лакей, державший в одной руке серебряное блюдце с пятьюстами рублями, а в другой шаляпинскую шубу. Федору Ивановичу пришлось удалиться.

И мы участвуем в международной жизни

Лето 1957 года. Жуткая жара.

Присутствую в Малом театре на репетиции первого драматического спектакля с моей музыкой.

В пустом зрительном зале, в центральном проходе партера, за режиссерским столиком священодействует режиссер-постановщик. На сцене, на длинном пандусе, одетый в толстый ватник (действие пьесы происходит зимой), скучает совсем еще юный Никита Подгорный. Пот струится по его лицу. Репетиция тянется вяло и нудно.

Движимый любопытством, я спустился под сцену и обнаружил там огромный барабан, на котором, по-видимому, изображают театральный гром. Я начал на нем потихоньку наигрывать, наслаждаясь неслыханным звуком, — звук самых больших оркестровых барабанов не шел ни в какое сравнение со звуком этого гиганта.

Это мое занятие было прервано мощным жестким ударом, и вослед ему раздался душераздирающий вопль. Решив, что наверху произошло какое-то несчастье, я мгновенно выскочил на сцену и услышал:

— Подонок! Мерзавец! Недоносок!

А затем увидел, как в глубине партера режиссер поднял над головой свой столик и с очередным воплем вдребезги разбил его об пол, после чего, держась за сердце, удалился в фойе.

Никита продолжал сидеть на пандусе с меланхолическим выражением лица.

— Ты что ему сказал? Чего он так взорвался? — спросил я, подходя к Подгорному.

Он тихо и слегка удивленно ответил:

— Понимаешь, я всю ночь не спал. Машка орала, и я то совал ей водичку, то менял пеленки. Только часа в четыре заснул… А ты знаешь, что сегодня в Москву приехал афганский вице-король?.. Живу я около Центрального телеграфа… Так вот, в пять утра меня разбудил управдом и поинтересовался, не пойду ли я встречать и приветствовать афганского вице-короля. Ну, я его послал… И я всю репетицию хотел выяснить у нашего режиссера, не ходил ли он приветствовать афганского вице-короля, наконец спросил, и ты видел, как странно он отреагировал?..

Прогон для главного режиссера

До того, как стать худруком Театра имени Пушкина, Борис Иванович Равенских был очередным режиссером в Малом театре и еще там, дважды, на приемных худсоветах, учинял нападения на мою музыку. Он называл ее «обезьяньей» и обвинял в отсутствии даже признаков мелодии. В большинстве его собственных спектаклей инструментом, находившим тотальное применение, была балалайка.

Теперь же, в качестве главного режиссера, Борис Иванович потребовал, чтобы для него, в порядке худрукского досмотра, был проведен прогон репетируемого спектакля. Инсценировали роман Х. Лакснесса, который в те годы — в начале шестидесятых — казался читающей публике и глубоким, и знаменательным.

Музыку спектакля к этому моменту я успел и сочинить и записать в оркестре, но «вставить» в действие еще не успел. Так как на сцене одним из действующих персонажей был органист, а денег на запись органа у театра не было, я подобрал, по мере необходимости, несколько фрагментов из «Kunst der Fuge» — одного из самых удивительных и совершенных творений Баха; со сцены они уже звучали.

В фойе перед началом прогона Борис Иванович, увидев меня, радостно приободрился и заявил:

— Ну что, опять небось написал эту свою муть без мелодии? — и он нарисовал руками в воздухе несколько кренделей.

Я ответил:

— Не знаю, не знаю, Борис Иванович. Вам виднее.

По случаю просмотра «дела» главным режиссером в зале сидела бóльшая часть труппы, не занятая в спектакле.

Прогон начался, продолжился и закончился.

В зрительный зал дали дежурный свет. Актеры спустились со сцены, и все приготовились слушать. Я сидел ряду в двенадцатом, Борис Иванович ряду в шестом, чуть наискосок от меня.

— Да… да… — начал Равенских. — Пьеса у нас трудная, глубокая, философская… Это вам не как у Фиша: «Ух ты, ах ты, все мы космонавты». Тут думать надо. Пьеса сложная… философская… Надо нести мысль! А как ее нести, если на сцене у нас темнота — артисты копошатся, как дикари в пещере! Надо их осветить, именно осветить!

Немного подождав для большего эффекта, он неожиданно развернулся всем корпусом назад и, закидывая руку за спинки кресел, прогремел в мою сторону:

— Но музыка! Это черт знает что! Орган ревет! Никакой мелодии!!

Поняв, что наступил мой миг, я, перебивая Равенских, выпалил:

— Стоп! Стоп! Минуточку!

— Что такое?! — Борис Иванович опешил от такой бесцеремонности и даже слегка побледнел.

— Борис Иванович, — произнес я очень громко и раздельно, — должен вам официально заявить: в том, что вы сейчас слушали, ни одной моей ноты не было!

— Как не было? — испуганно спросил Равенских.

— Так, не было! — ликовал я.

— А что же это? — тихо спросил он.

— Это Бах!

Наступила звенящая тишина. Труппа замерла. Борис Иванович несколько уменьшился в размерах.

— Как… Бах? — еще тише спросил он.

— Так… Бах!!!

Тишина стала гробовой. После мучительной паузы совсем тихо и жалко прозвучал вопрос:

— А что же теперь делать?! — вопрос был обращен ко всему миру, но Вселенная безмолвствовала.

Обсуждение было смято, и, сказав несколько малозначащих слов, Борис Иванович распустил собрание.

Я заметил, когда шел к выходу из зала, что Равенских внимательно проследил за тем, в какую дверь я выйду, и сам, на всякий случай, вышел через противоположную.

Однако проверила

В Большой театр на генеральную репетицию и приемку Министерством культуры СССР моего балета прибыла Екатерина Алексеевна Фурцева.

После просмотра она приблизилась к своему месту за столом обсуждения нетвердыми шагами, не сразу нашла спинку стула, лицо ее было покрыто большими красными пятнами. Она села и некоторое время изучала лица сидящих за столом так, как будто впервые их увидела. Затем, медленно и мучительно извиваясь верхней половиной тела, она начала говорить:

— Вы уж простите меня, что так случилось, что я министр!.. Я, право, не хотела этого!.. Но случилось так, что я сижу в этом кресле… И вот теперь… я должна вам что-то сказать о вашей работе… А что я, простая ткачиха, в этом понимаю?! Так что вы уж простите меня, простую бабу… но так случилось, что я министр культуры… и я должна вам что-то сказать…

И т. д. и т. п. с бесконечными повторами. Наконец Е. А. перешла к замечаниям:

— Уж очень темно у вас на сцене, хотелось бы яснее видеть, что происходит. И затем, посмотрите на вашу главную исполнительницу — какая милая, очаровательная девочка, а она у вас всю партию исполняет в брюках… Я, конечно, понимаю, что геологи в тайге в юбочках не ходят, но все же подумайте о том, чтобы в какой-то момент ее переодеть.

Больше никаких соображений высказано не было, и Е. А. удалилась. Выполнить эти пожелания было категорически невозможно, спектакль был бы полностыо разрушен. Через день была дана премьера, а еще через день Е. Светланов, бывший в то время главным дирижером Большого театра, попал на прием к Фурцевой по другим делам. Когда он уже собрался уходить, Е. А. остановила его:

— А что с «Геологами»?

— Все в порядке, вчера была премьера.

Е. А., очень резко:

— Как?! А мои замечания?!

Светланов нашелся:

— Они работали всю ночь и все выполнили!

Еще раз о покаянии

«Экран» предложил Евгению Шифферсу экранизировать книгу Нормана Мейлера «Белый негр». Мейлер перекрашивался негром. Этому сопутствовали известные неприятности — особенно страшным был мгновенно появившийся комплекс неполноценности.

Шифферс снял пробы. Главный герой, глядя в центр объектива, произносил прочувствованный монолог, полный доброты, смирения и истинно христианских призывов.

Под председательством Элема Климова собрался худсовет, чтобы принять пробы. Я был на заседании на правах члена группы, так как Шифферс пригласил меня писать музыку для этого фильма.

Расселись… Помолчали… Климов задал вопрос:

— Скажите, Евгений Львович, почему вы взялись за эту тему?

— Видите ли… Я чувствую ее собственной кожей… Я всегда был и буду против всяческого шовинизма: государственного, национального, чиновничьего и любого иного. Мне необходимо говорить об этом.

— Но в том, как вы сняли пробы, помимо совершенно определенной тенденции, чувствуется некое ваше личное отношение к данной теме…

— Видите ли… моя мать — армянка, мой отец — немец… и я ношу странную фамилию Шифферс… И поэтому многие думают, что я… (громко и медленно) еврей!

Члены худсовета все разом вздрогнули, на их лицах появилось: «Ну зачем это?! Вслух!»

Шифферс вновь обычным голосом:

— И в некотором возрасте, выходя на улицу, я начал испытывать определенные неудобства, так как меня стали обзывать… (громко) ев-ре-ем!

Вновь реакция присутствующих: «Ну зачем это?!»

Шифферс обычным голосом:

— Тогда я пошел к отцу и спросил у него: «Папа, кто мы?» — «А почему ты меня об этом спрашиваешь, сынок?» Я рассказал о своих дворовых неприятностях. Отец немного помолчал и затем ответил: «Мой мальчик, ты… (громко) еврей!» — Обычным голосом: — Так что ситуация была опробована мной на собственной шкуре… Посему эта тема мне важна и необходима.

Шифферс с первого момента понял, что ему не придется делать этот фильм так, как он того хотел. Закончив речь, он отправился к двери и уже приоткрыл ее. В этот момент один из редакторов, движимый вполне человеческими побуждениями, — все знали, что Шифферс без работы и ему просто нечего есть, — бросился за ним и закричал:

— Евгений Львович! А вы-то, а вы-то как же!!

Шифферс обернулся, внимательно и спокойно оглядел присутствующих:

— О себе подумайте… Ка-ять-ся надо! — И закрыл дверь.

Он всегда боялся

На пустой сцене при дежурном свете М. И. Царев произносил монолог Лира во время бури.

Он говорил негромко, речь его была безупречна, а красота голоса общеизвестна.

На этот раз монолог произносил великий актер.

В почти пустом зале — сидели только несколько сотрудников театра — вершилась главная театральная магия: зрители понимали, что актер понимает, что они его понимают.

Я никогда не видел Царева в таком изумительном качестве. Стало ясно, за что его высоко ценил Вс. Мейерхольд.

Когда в репетиции наступил перерыв, я, предупредив режиссера-постановщика, пошел к М. И. в гримерную.

— Михаил Иванович! Сегодня удивительная репетиция! Каждое слово в монологе было действенным. Вы говорили очень тихо, но я уверен, что на другой стороне Театральной площади все можно было услышать и понять. Эмоциональное наполнение было абсолютным, и поэтому я очень прошу вас зафиксировать результат сегодняшней репетиции. Ничего не подчеркивайте, не прибавляйте голоса, не плюсуйте, доверьтесь себе!

М. И. по-детски обрадовался этой речи и поспешил заверить меня, что результат постарается сохранить.

После перерыва сцену бури повторили.

На беду в зрительный зал, где горел дежурный свет, вошли и сели трое новых людей, и М. И. успел их заметить.

Все было кончено. Он прокричал свой монолог.

Он, по-видимому, давно перестал доверять себе и, быть может, боялся зрительного зала.

В конце репетиции я спросил у режиссера-постановщика:

— Что просходит с Царевым?

Тот ответил:

— После того как из его жизни ушел Мейерхольд, он сорок лет лишен режиссерского глаза.