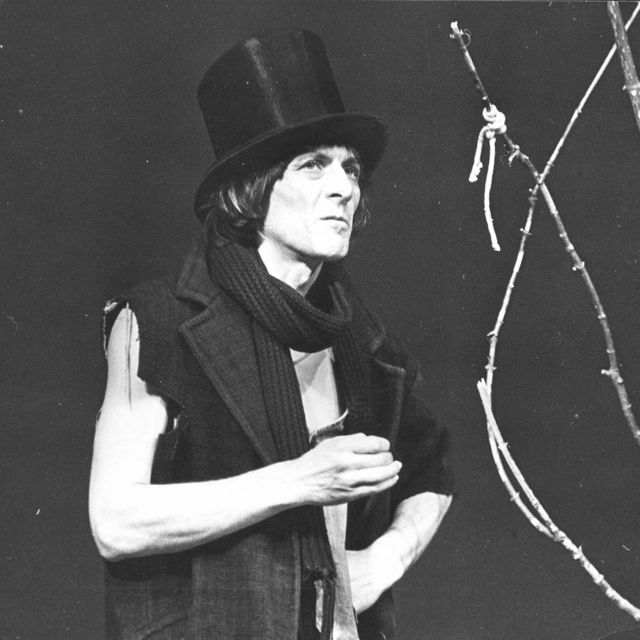

«В ожидании Годо», 1983. Владимир – Алексей Левинский.

Фото: Н. Звягинцева (предоставлено А. Левинским).

60 лет назад, в январе 1953 года, в парижском Théâtre de Babylone прошло первое представление, возможно, самой важной пьесы ХХ века «В ожидании Годо». В Москве текст Самуэля Беккета впервые был поставлен на сцене в 1983 году: автором полуподпольного спектакля, который несколько лет шел в репетиционном зале Театра Сатиры, был Алексей Левинский. К юбилею премьеры беккетовской пьесы и ее первой московской постановки мы попросили режиссера рассказать о знаменитом спектакле 1983 года.

Алексей Левинский: Я прочел «В ожидании Годо» в 1968 году в переводе М. Богословской (это был очень хороший перевод с французского, вышедший за два года до этого в «Иностранной литературе») и сразу понял, что пьеса мне очень близка. Но прошло почти 15 лет, прежде чем я решился ее поставить. До этого в Театре Сатиры сложилась группа, с которой мы делали экспериментальные работы по Гарсиа Лорке, Брехту, Мольеру, занимались условным, формальным театром, пробовали элементы площадного театра, в основном комедии дель арте, использовали биомеханику Мейерхольда (если бы мой отец тогда не был директором театра, такое было бы невозможно). И все это так или иначе вошло в наш спектакль «В ожидании Годо».

До нас «В ожидании Годо» играли дома у актера МХАТа Игоря Васильева, в его постановке. Это был такой неофициальный квартирный театр, но не знаю точно, была ли пьеса поставлена целиком или только часть, я не видел этого спектакля. Театр абсурда в то время был почти под запретом. Особенно это касалось Ионеско, который был врагом советской власти. Беккет же просто считался чуждым реалистическому искусству.

Одним из главных знатоков этой драматургии был тогда Игорь Дюшен. Игорю Борисовичу очень нравился наш спектакль, он даже вызвался его предварять вступительным словом. Он выступал около получаса, и это было замечательно! Играть потом было значительно легче.

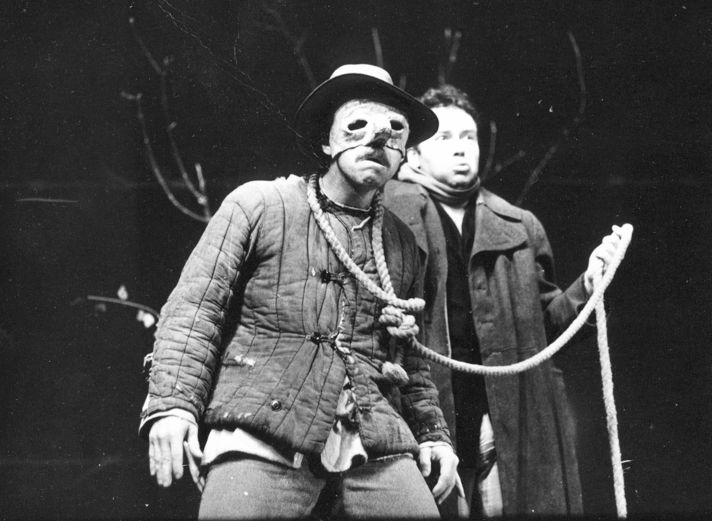

В спектакле были заняты актеры Театра Сатиры Александр Воеводин, Геннадий Богданов, его сын Денис в роли мальчика, Олег Севастьянов и я. Мы играли в репетиционном зале театра, где помещалось около сотни человек, раз в неделю на протяжении трех с половиной сезонов (1983-1987). Мы не продавали билеты и пускали зрителей, недостатка в которых не было, по спискам. Сначала приходили по большей части знакомые, а потом уже и совсем незнакомые люди. В основном, люди знали, на что идут, и иногда после спектакля делились своими впечатлениями.

Этот спектакль прожил там свою жизнь и прошел какой-то свой путь. На большой сцене Театра им. Ермоловой, куда нас позвал Валерий Фокин, начался уже совсем другой этап. «Годо» родился на другой, камерной площадке. И в другое время. Поэтому на большой сцене возникли проблемы со зрительским восприятием. Обстановка была боевая. Половина зрителей возмущенно уходила, оставшиеся долго аплодировали в конце. Мы вывешивали в фойе биографию Беккета, какие-то тексты о нем, но все это не очень помогало. Но даже если не брать этот аспект… Там было чисто пространственное несоответствие, спектакль выглядел гастрольным, как не у себя дома. А в репзале Театра сатиры, где сейчас Малая сцена, были уникальные условия. Сама сцена большая, глубокая, почти как основная сцена театра, а зал маленький, — и это было очень удачное сочетание.

Немного позже Дмитрий Брусникин работал с «Годо», в спектакле был занят Александр Феклистов. У Юрия Бутусова был знаменитый спектакль по этой пьесе. С ним у нас какие-то аналогии были. И они, и мы примеряли пьесу на себя: у Бутусова было передано мироощущение актеров, вылетающих из гнезда, только еще начинающих жить в театре. У нас — мироощущение людей, так сказать, из золоченой клетки, то есть актеров, существующих внутри большого казенного театра.

Помню интересный эпизод, когда к нам на «Годо» пришла группа театральных деятелей из Западной Германии, и с ними состоялся целый большой разговор. Они очень удивлялись, причем это было радостное удивление: «У нас так не играют Беккета! Считается, что главное в этой пьесе — тема безысходного одиночества». А наш вариант был игровой, веселый даже. Наверное, они восприняли спектакль как экзотику. Но высоко оценили и очень одобрили. И нас это сильно поддержало, ведь мы тогда не знали и не видели толком никаких западных постановок Беккета, которые сегодня можно посмотреть на YouTube.