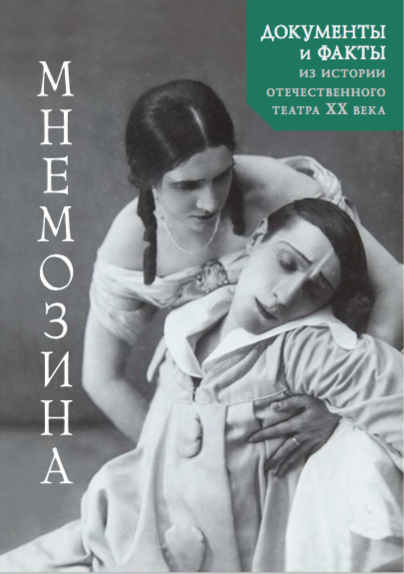

«Документировать невозможно» — так назывался недавний паблик-ток Зары Абдуллаевой и Олега Зинцова в Электротеатре Станиславский. В своей выразительной и деликатной беседе два критика-интеллектуала рассуждали о невозможности и — одновременно — вечном желании художника (и человека) запечатлеть, поймать момент реальности. Два огромных тома новой «Мнемозины», выпущенных Государственным институтом искусствознания, — поразительный пример такой попытки, осуществленной группой соратников историка Владислава Иванова и взыскующей профессионального и просто читательского респекта.

Документировать невозможно — и дневники Алисы Коонен, ставшие «паровозом» 5-ой «Мнемозины» — прекрасное подтверждение тому, как и страстное желание нынешнего читателя/ ученого проникнуть в существо актерской и человеческой природы примы Камерного театра. 5-ый том вообще сфокусирован и вроде как приурочен к столетию Камерного, которое пришлось на 2014 год; в этом смысле дневники Коонен, которые она вела с 1914 по 1925, ее же переписка с Александром Таировым, маркированная барнаульским, эвакуационным, 1943-м годом (оба текста подготовлены и прекрасно откомментированы Марией Хализевой), и коротенькая лекция Георгия Якулова, одного из плеяды знаменитых художников Камерного, прочитанная им в 1926 году в связи с премьерой спектакля «Шейлок» («Венецианский купец») (публикация и комментарии — Владислав Иванов), — все это и составляет корпус текстов, впрямую или косвенно относящихся к Камерному. Богато, точно и словно с внутренним желанием восстановить баланс исторической справедливости, авторы публикаций расширяют коротенькие записи Коонен — да и других героев своих архивных изысканий — до поистине борхесовских садов истории русского театра, тесно переплетая ее с общественным и политическим климатом, как в переписке деятелей МХАТ с так называемой «качаловской труппой» в «Трех годах недобровольного изгнания» (публикация и комментарии Марии Львовой), осененной мощным контекстом 1919 — 1922 годов. Или — с персональной трагедией, как в случае с Айседорой Дункан, редкие, но так много говорящие о чувствах письма Константину Станиславскому в период с 1908 по 1922 год (публикация Ирины Сироткиной, Николая Солнцева, Ксении Ясновой, музей МХАТ). Отчаяние и спесь, нежность дружбы и склоки, прекраснодушие и усталость от борьбы за существование — очень многое обнаруживается в этих документах жизни, разнообразящее и драматизирующее своей подлинностью то, что не укладывается в сухие строчки «официальной» истории театра.

Путешествие по чужой памяти начинается с Коонен, чьи публикуемые дневники («меньше одной десятой того, что есть в РГАЛИ», — замечает Хализева) отражают прихотливую вязь эгоистичного сознания актрисы, страдающей и любящей свое страдание. Вот запись от 1 сентября 1916 года, речь о спектакле «Фамира-Кифарэд» по пьесе Иннокентия Анненского, переломной работе Таирова, впервые позвавшего для совместной работы кубофутуристку Александру Экстер, соло Николая Церетели, красавца и потомка бухарского эмира, актера трагической судьбы и любовника Коонен: «Экстер с ее кубами, плоскостями… Устала. Надоело все». О «Лесе», одном из ключевых спектаклей Мейерхольда, 19 мая 1924 года: «Был очень плохой спектакль.

Публики было мало. Я рада». О трудностях послереволюционного периода, 26 мая (1924): «Ситуация здесь такова, что работать нет возможности, если еще откажут в перестройке, то совсем будет плохо. Искусство не нужно никому. Нужна грамота. Что выше — непонятно, недоступно». О репертуаре Камерного на гастролях в Киеве, 1924 год: «Ругали за репертуар. И воистину: Пьеретта, Адриенна, Саломея, Федра, Жирофле! Сплошная „могила“! — кроме Жирофле. Необходим живой репертуар!

Иначе и я не могу дойти до современного зрителя. Меня не смогут „полюбить“.

Я не отражаю никого из „них“!»

Из Барнаула «город этот — самый дикий, какой можно представить себе», где Камерный театр пережидал войну, 53-летняя актриса, репетировавшая роль в антифашистском трэше, сочиненном Константином Паустовским («Пока не остановится сердце» — пьеса про столичную актрису, чьего умершего ребенка отбирают немцы, и она встает на путь мщения), пишет частые, тревожные письма уехавшему лечиться Таирову. Войны, а речь о 1943 годе, как будто нет: вместо нее есть отповедь Николаю Охлопкову, «этому провинциальному Колумбу», «режиссеру-самоучке», написавшему в «Литературу и искусство» статью с призывом к возврату театральности. Просьбы достать и прислать хорошей хны у московского парикмахера Янчева; описание встречи с чудесной старой женщиной, бывшей актрисой Театра Комиссаржевской, пришедшей за кулисы барнаульской «Адриенны» и сказавшей Коонен, что играть так, как она, «теперь не будут уже несколько поколений, и потому я должна себя чувствовать очень одиноко»; упоминание цены на стакан сахара — 80 рублей и тяжкие подробности быта. Публикация, кропотливо и бережно (вплоть до комментария способа писания актрисой: «бумаги мало, поэтому пишет, переворачивая страницы вверх ногами и идя от конца письма к началу — на узеньких полях»), подготовленная Марией Хализевой, озаглавлена «…Письма ползут, разминаются в пути, пропадают…». Это и есть приключение не-встреч писем людей, тяжело переживающих отрыв от московской культурной жизни и друг от друга. Война здесь вторгается сама по себе — делая невозможной нормальную почтовую коммуникацию, звонки и личный контакт.

Ключевым же остается вопрос полемики с Охлопковым, аж в 1943 году, после недавнего уничтожения своего учителя Мейерхольда, ставящего вопрос «о богатстве красок искусства» и о «театральности» в театре. Коонен, со всем присущим ей темпераментом и злостью, бросается на «любителя «всего великого» за то, что посмел не заметить ни театральности спектаклей Камерного, ни Художественного театра («Пиквикский клуб» и «Мольер»). За то, что, «верный заветам своего учителя — «эффектно нападать на критику», пытается отстоять самого себя и — как покажет скоро история — Таирова с его «формализмом» и подчеркнутой условностью. Меряя театр по себе, по принципам Камерного, а кроме того — не без остроты замечающая недостатки спектаклей самого Охлопкова, — Коонен не хочет признать, как справедливо пишет в комментариях Хализева, что с 1930-х взят курс на «усредненный МХАТ», как искусство, якобы понятное и близкое «народу».

В орбиту кооневского корпуса текстов и ее тоски по «рамкам замечательной формы, какой владеет французский театр», но не русский, логично укладывается и лекция художника Якулова 1926 года «Парад искусств и границы театра», который, в частности, ставит вопрос о разграничении «парада спектаклей» в зависимости от зрительного зала и его структуры и критикует Мейерхольда за смешение всего со всем и перенос в театр приемов цирка.

Вторым центром тяжести 5-го тома «Мнемозины» становится Станиславский и Московский Художественный. Три соревнующихся в своей яркости материала открывают, в общем-то, малоизвестные повороты в истории театра: письма Айседоры Дункан к Станиславскому (1908 — 1922), письма «качаловской группы» в годы изгнания с 1919 по 1922, и, наконец, письма пополам с трагическими дневниковыми записями режиссера Василия Сахновского (1926 — 1945; публикация Владислава Иванова).

Дункан — самый личный и самый женский из перечисленных сюжетов. Озаглавленный цитатой — «Все то, что я хочу вам сказать, я лучше всего бы выразила в танце…» — он фиксирует лишь несколько точек пересечений танцовщицы и русского реформатора театра, но обнажает при этом всю скрытую чувственность и неравноправность их взаимоотношений. Кардиограмма движется от увлечения целомудренным КС босоногой «дионисийкой» до брошенного им же в 1920-е «авантюристка».

1908: «Уильям Блейк —

„Песнь невинности“

„Песнь опытности“

„Книга Иова“

…

Это был не отказ… Это было приглашение!…

Но Вы не понимаете —

Я в отчаянии… я ни за что больше не протанцую ни па».

Трагическим фоном служит судьба артистки, внятно описанная во вступлении к ее коротеньким письмам-телеграммам. И вычесть это знание невозможно.

1910:

«Моя новая программа лежит тут же в колыбели — это маленький мальчик, такой красивый, такой чудесный!

Он родился 1 мая. Я так счастлива. Подумайте только — мальчик! Он будет, может быть, кем-то»

В 1917 оба ребенка Дункан погибли в автокатастрофе.

Кровоточит и вращается невероятными поворотами материал о скитаниях так называемой «качаловской группы» МХАТ, выехавшей на гастроли в Харьков, а дальше — на юг, в Крым, Грузию, и оттуда за границу, — в конце сезона 1918/1919, чтобы только в небольшой своей части (семь-восемь человек во главе с Ольгой Книппер-Чеховой и Василией Качаловым) вернуться в Москву аж в 1922. «Три года недобровольного изгнания» называется подборка писем артистов Качалова, Книппер-Чеховой, Николая Подгорного (единственного, кто вернулся к началу сезона в Москву, и кто стал в итоге главным контактным лицом в изматывающих переговорах Художественного театра и «качаловцев»), Ивана Берсенева и Николая Массалитинова, ставших заложниками истории. Захват Харькова, первой точки на карте скитаний группы по белу свету, деникинцами, и переход сына Качалова — Вадима Шверубовича — на сторону «белых», сделал возвращение в Москву, мягко говоря, проблематичным. Но дальше на эту ось, как ракушки на днище корабля, стали садиться множество побочных обстоятельств и мотивов: в Москве голодно, страшно, холодно, нет гарантий безопасности. Без Москвы и конкретно без МХАТ — мучительно, при том, что руководство театра неважно относилось к гастролям и даже, как замечает подготовившая публикацию к печати Мария Львова, не внесло их в позднейшие списки. Драматизм ситуации запределен. Сама возможность эмиграции ужасает Книппер-Чехову: «Я как вошла на пароход (итальянская „Прага“ — прим.), так и поплакала — очень уж тяжела мысль о нашей родине, противен вид светских, прекрасно одетых иностранцев». (1920, Новороссийск). Жуткий гастрольный быт, с сыпным тифом и голодом, на фоне гражданской войны и беспредела уравнивается такой же трудной московской жизнью: «Зиму мы не мерзли, а ели все ту же капусту, картошку и пшенную кашу; похудели очень, но здоровы и желудки в порядке». (М.П. Лилина — Качалову. 1920).

Страх за своих близких подрывает решимость вернуться на родину, решившую жестоко обойтись с «предавшими» ее детьми: «Бывали дни, когда мне удавалось побороть в себе что-то, когда мне казалось, что я не только хочу, но и могу дышать воздухом Москвы, что нет в нем ничего страшного для меня. Но наступали другие дни, и пропадала решимость.

Ни голод, ни холод, ни тиф, ни всякие лишения не пугают меня, и репрессий от властей я не боюсь — за себя лично. Но за сына боюсь, много боюсь». (Качалов — Немировичу-Данченко. 1921).

Все больше разъедающая группу «вечная гастроль» и необходимость скученной жизни со сплетнями и разборками чем дальше, тем больше требует решения массы множащихся побочных, денежных, организационных и прочих проблем, а кроме того — натыкается на твердокаменную принципиальность руководства МХАТ, ставящего ультиматум «невозвращенцам» и не готового принять их всех вместе, с Массалитиновым, Бересеневым и Болеславским.

Принципиальность у каждого своя: «Воображаю, как больно и тяжело тебе, когда в театре вашем такой хам, как Вахтангов. Да я, и многие мои товарищи, скорее пойду улицы подметать, сапоги чистить, но в стену МХТ — под Вахтангова — никогда не вернусь!» (Берсенев И.Н. — Подгорному. 1921).

Николай Эфрос, радуясь скорому возвращению «качаловцев» в Москву, дает совет везти побольше того, что может повысит комфорт жизни: «белья, чулок, носков, одежды — это все у нас и безумно дорого, и трудно достать, мыла, духов, косметики всякой, лекарства и таких вещей, как сыр, шоколад, сахар». А для себя критик просит новых немецких книг по театру — как будто бы говорит о сегодняшнем нашем времени.

В настроение 2015 года попадает и проницательная статья Юлии Сазоновой, сестры литературоведа Слонимского, опубликованная в рамках подборки «Мейерхольд и пресса русского зарубежья (1927 — 1930) Ольгой Купцовой. О мейерхольдовском «Ревизоре», показанном на гастролях в Париже в 1930 году, она пишет: «Замерли последние человеческие слова, утихли последние попытки кого-то обличить, кому-то пожаловаться. В наступившей тьме идет какой-то глухой грохот, топтанье ног…. Вот, вскинув руки, раскрыв суженный рот, пытается крикнуть и не может обращенный в „соляной столп“ русский человек». А спорит с этим хор эмигрантской прессы, осуждающей «Ревизора» за «духовную развязность», «вседозволенность» и предупреждающей, что «мертвые мстят за свое поругание сами».

В «театральном романе» Василия Сахновского, режиссера, сотрудничавшего до революции с Федором Комиссаржевским, с середины 1920-х работавшего в Художественном театре, а в первые годы войны арестованного и отправленного в ссылку до 1943 года, — судьба русско-советского интеллигента, прошедшего, как говорится, по самому острому краю и сломленного, хотя и оставшемуся в живых. В 1927 пишет письмо Станиславскому о вреде всякого «гротеска, бурлеска и конструктивизма» в одну строчку, но о вере в одну только силу «подлинного реализма». В 1930 — в письме жене фигурирует то ли восторженный, то ли комический репортаж с массового действа в режиссуре Сергея Радлова: «Ну, о сем спектакле умолчим. <…> Скажи, что пальба была из орудий. Пушки ночью были расставлены по всему берегу, пулеметы, по реке плыли броненосцы, крейсера, целая флотилия лодок, истребителей, моторов. <…> Потом взорвали на реке баржу, где был величиной с трехэтажный дом папа римский и его гвардия и служки. Потом били огненные фонтаны и каскады… Красные победили, а белые бросились в воду, и их настигла наша флотилия. Кончилось все это в половине второго». В том же 1930 послушно правит в соответствии с идеологической цензурой собственные «Очерки сценического искусства»: «Эта препарация с подклейкой и с вырезанием целых абзацев, с замарыванием таких страшных слов, как: аромат таланта, перевоплощение, вчувствование, формальное восприятие и т.д., не только не болезненна для авторского самолюбия, а настраивает весело, но если б ты видела, какие настоящие, горячие и, смею думать, наинужнейшие куски текста летят в корзину».

В 1931 описывает агитационную деятельность МХАТ в тогдашнем Ленинграде: «Кроме идиотских ездок из конца города в другой на спектакли и репетиции прибавилось новое: нужно выступать на заводах с культбригадами. <…> Делается это так. В 10 часов утра подходит автобус к тому месту, где у нас репертуарная контора, и человек 15-20 актеров со мной и Марковым, а также с агентом ГПУ выезжаем на завод. Там разбиваемся на бригады и обходим цеха. <…> Причем шум от машин на заводах невероятный. Сходятся рабочие около останавливаемых машин, и начинается концерт-митинг».

В 1943, после ссылки, пишет дневник совсем другой человек: «Я служу в МХАТ. Мне вернули орден. У меня паспорт. НКВД два раза вызывало меня, беспокоясь о том, все ли благополучно со мной вследствие восстановления меня во всех правах… Опять я профессор ГИТИСа и опять популярен у студентов и профессуры. Но мне ясно одно. Никакого будущего в том большом смысле, в каком должно бы быть, раз нет людей, раз умер Вл. Ив., — у меня не будет… Никуда не подаваться. Ничего не добиваться. <…> Очертить круг и никого к себе и с собой никуда не пускать. Потому что это и есть последняя черта. Я до нее дошел».

Горечь писем и дневников, опубликованных в «Мнемозине» через столько лет, словно уравновешивается тем фактом, что это все можно прочитать, понять, почувствовать, разозлиться или растрогаться, потому что перед нами — живые свидетельства некогда живых людей. Это прикосновение к непостижимому, далекому опыту символично закрепляется тем фактом, что маленькая автобиография Федора Комиссаржевского, написанная им в США в 1943 году, попала в руки общественности благодаря встрече московского театроведа и педагога Ирины Холмогоровой со своим троюродным дядей Сергеем Левитиным, актером нью-йоркской русской драмы, которая случилась в 1996 году. Подлинные связи и прихоть бытования документа — вот витальная сила книжки, которая по случайности может быть прочитана только театральными историками, а должна быть — просто людьми.

Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра 20 века. Вып. 5. Ред-сост. В.В. Иванов. М.: ГИИ; Индрик, 2014. 876 с.