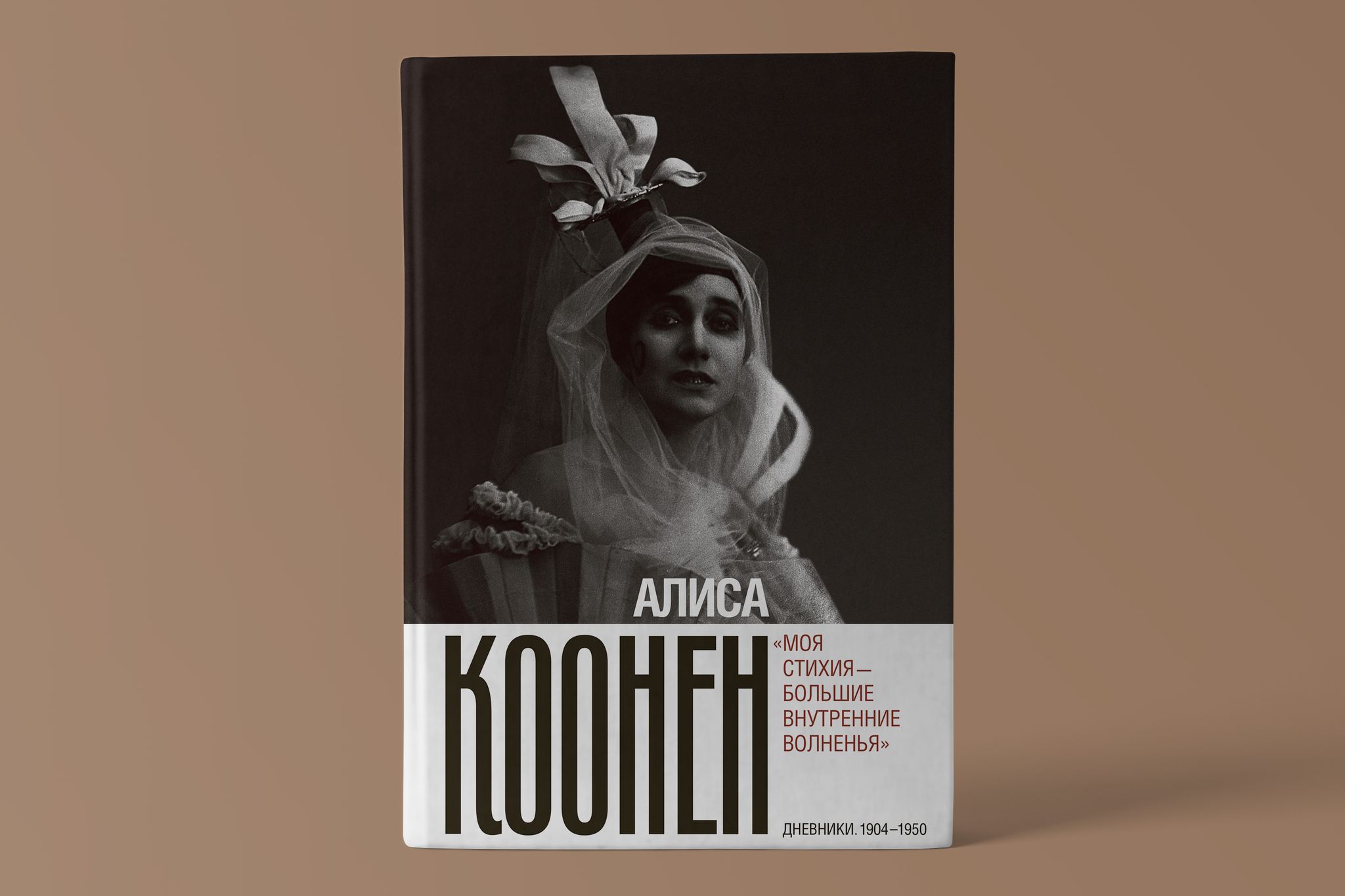

В декабре 2020-го в издательстве НЛО вышла книга дневников Алисы Коонен «Моя стихия — большие внутренние волненья»*. Перечитав ее, корреспондентка журнала ТЕАТР. решила проанализировать сходства и различия между вышедшими в 1970-е мемуарами и сегодняшней публикацией дневниковых записей. Как выясняется, обе книги много рассказывают не только о великой Коонен, но и о времени публикации.

За год, прошедший с момента выхода книги, дневники успели зажить своей жизнью: их все чаще цитируют; в театре Пушкина в рамках проекта «Камерный театр. Возвращенные страницы» проходят читки пьес из таировского репертуара; дневники читают со сцены актеры этого театра, осознавая свою преемственность по отношению к Камерному.

До сих пор голос Коонен звучал для нас в книге воспоминаний актрисы «Страницы жизни» (под редакцией Юрия Рыбакова), считающихся одними из лучших театральных мемуаров. Они вышли вскоре после ее смерти в 1975 г. и были написаны с опорой на дневники, которые Коонен вела всю сознательную жизнь, на протяжении 70 лет. Теперь у нас появилась возможность сравнить «Страницы жизни» с исходным текстом. Уже и раньше было ясно, как много в мемуарах умолчаний, как сильно отлакирована в них история опального театра, как подчищен и сам образ их автора. После публикации дневников, которые Мария Хализева дополнила подробнейшими комментариями, зазор между двумя книгами стал настолько наглядным, открылась такая изнанка фактов, эмоций, оценок, что захотелось это как-то осмыслить.

Не знаю, найдется ли еще случай в мемуарной литературе, когда образ рассказчика, сконструированный им самим по определенной модели (в данном случае, по неписанным, но явным жанровым канонам советской театральной автобиографии), оказался бы так усложнен другими эго-документами того же автора. Дневники возвращают полуобезличенной Алисе Коонен из «Страниц жизни» ее человеческую достоверность, а мы в очередной раз наблюдаем, насколько непосредственное, сиюминутное свидетельство о своей жизни может быть многомерней более позднего, ретроспективного построения с его искусственной спрямленностью.

Однако очевидно и другое: в дневниках мы обречены на фрагментарность и пропуски, а у Коонен они огромны — на месте 1917, 1930–1943 годов зияют красноречивые лакуны, тетрадки за эти периоды пропали (скорее всего, были уничтожены самой актрисой). А «Страницы жизни» восстанавливают последовательность хода событий, соединяют разорванное. Кроме того, они в гораздо большей степени развернуты к фактам внешней жизни — работе над ролями и спектаклями, воспоминаниям о гастролях и путешествиях, зарисовкам на тему «встречи с замечательными людьми». Это хорошая беллетристика и в то же время весьма ненадежный источник знаний о жизни актрисы и театра. В первую очередь потому, что книга рассчитана на советского читателя, контакта с которым Коонен ищет, под вкусы и представления которого (не без помощи своих редакторов) подстраивается. Забавно сравнить, например, как в дневниках она стыдится нищеты и неистово мечтает о богатой и красивой жизни, в мемуарах же — бравирует своей бедностью. Как по-разному оценивает пьесы, людей и события — таких расхождений много. Теперь понятно, что бодрый, неунывающий голос советской актрисы, звучащий со «Страниц жизни», в значительной степени был наигранным; по способу мыслить, чувствовать и писать Коонен всю жизнь оставалась человеком начала XX века.

Дневники — документ для сугубо внутреннего употребления, их автор зациклен на себе и не принимает в расчет читателя до такой степени, что порой это раздражает. Однако со всеми своими повторами, недосказанностью, самоцензурой, заставившей Коонен вырывать страницы «на самом интересном месте», искренность дневников стоит многих «хорошо сделанных» пассажей мемуаров. Вот, к примеру, запись от 19.05.1911, сделанная на пике романа с Василием Качаловым, во время нескольких долгожданных счастливых дней в Петербурге: «Было… Не знаю, как сказать, нет такого еще слова <…> Пешком домой. Было хорошо. Потом на Стрелку. Походили. Сирень. Под пальто — Васина пижама».

Или запись по следам репетиции с Таировым, позволяющая заглянуть прямиком в ее актерскую лабораторию. 1944 год, Коонен репетирует роль Кручининой в «Без вины виноватые» Островского: «Легкий голос и дикция — «без дикции». Гордость и независимость при скромности и застенчивости <…> Не понижать звука — не надо «солидности». С другой стороны, при легкости разговора необходима подоплека «тоскующей мысли, идущей от раненого сердца <…> Следить за левой ногой, чтоб при занятьях ступня была нормально вбок, но не прямо перед собой». В этой отрывистости чувства скорее обозначены, чем проговорены, но, как в стихах, сам ритм письма красноречиво дополняет сказанное.

Узнать, каковы были ее потаенные переживания и навязчивые мысли, о чем она мечтала, какие видела сны — в случае с Коонен особенно важно, поскольку своих прославленных трагических героинь актриса во многом творила из себя. Из ее чувственности, желания подчинять себе мужчин и любви к танцу рождалась Саломея, из неотделимости жизни реальной и сценической возникла Адриенна Лекуврер. Замахнуться на Федру актриса, возможно, не решилась бы, если б не пережила мучительную и «запретную» страсть к Качалову. В образ Эммы Бовари Коонен вложила свою безудержную мечтательность и отвращение к мещанской мелочности. И хотя о собственно театральной работе дневники сообщают очень скупо, они окунают читателя в трудную, но невероятно интенсивную эмоциональную жизнь их автора, приоткрывают доступ в сферу подсознательного, проливая свет на ту первородную стихию, из которой и черпала актриса. Выбранный публикатором заголовок «Моя стихия — большие внутренние волнения» очень точно отражает содержание книги.

Интересно сопоставить два свидетельства: рассуждение театроведа Наума Берковского о внутренней чистоте, свойственной даже самым преступным кооненовским героиням, и дневниковое признание Алисы на сходную тему. В 1915 году она записывает: «И вот я задумалась о себе. Я так легко отношусь к своим прошлым грехам, я всегда так легко грешила, иногда безо всякого удовольствия, так как-то просто <…> Значит, я развратна, действительно? Я спрашивала Александра Яковлевича. Он знает меня. Он говорит, что я — извращена, я как женщина — извращена. Я не понимаю. Мне всегда кажется, я всегда так думаю о себе, что я очень чистая. Горячая, но очень чистая. Я так привыкла о себе думать». Читаем у Берковского: Великий поэтический дар Коонен заключался в том <…>, что она в ролях своих являлась безукоризненно чистой, безупречно невинной по самым основам собственного своего существа, по обличью своей души, несудимой и ненаказуемой <…> Женщины эти сияли перед зрителем, наперекор всему материалу, собранному против них обвинением»**. Ясно, что оправдание своих героинь на сцене — а речь идет не только о Федре, но и о детоубийце Абби Кэбот из «Любви под вязами» Юджина О’Нила — коренилось в глубинном женском самоощущении Коонен. Независимо от того, какой она казалась со стороны.

На фото — Алиса Коонен и Александр Таиров за кулисами Камерного театра (1920-е) © архив Театра им. А.С. Пушкина

Особый интерес дневников заключается в том, что судьба тут творится на глазах у читателя, великая и трагическая. Коонен с ранних лет понимает свою исключительную одаренность: «Я верю, что я — не как все», «Я на голову выше их всех». И все же в юности, в период ученичества и работы во МХАТе она мечется между чувством избранничества и неуверенностью в себе, страхом оказаться самозванкой: «…с ума схожу от мысли, что из меня может ничего не выйти. Господи, научи меня, как жить?!!» Укрепляет ее своеобразная, в духе начала века вера в «моего Бога» и постоянное ощущение: «Кто-то руководит моей жизнью». И действительно, в ее жизни как будто разворачивается некий сюжет — загаданное воплощается, предчувствия подтверждаются, вещие сны сбываются. В 1913 году осуществляется ее заветная мечта о человеке, который бы пришел и раскрыл ее как женщину и как актрису: после долгих колебаний уйдя из МХАТа и разорвав многолетние отношения с Качаловым, совершив этот полубессознательный «прыжок в свободу», расцененный и Станиславским, и родителями как безумие, она встречает Таирова. «Вот и она, новая жизнь», — записывает Алиса. Рефреном проходит через дневник чувство: «Как интересно жить!» или «Как жестоко бьет жизнь!», где жизнь — богиня из античной трагедии, своевольно играющая человеком. От пустяковых, иногда смехотворных волнений Алиса способна взмывать к прозрачности, обобщенности чувств трагедийной героини, причем иногда внутри одной и той же дневниковой записи. Коонен — и зритель, и участник драмы собственной жизни. Недаром вокруг этой «новой Рашели» сложилось подобие легенды, которая с публикацией дневников ничуть не рушится, наоборот — обрастает подробностями. Она несет в себе одну из главных идей Серебряного века — идею жизнетворчества, жизни как произведения искусства, как книги. Так что «Страницы жизни», название, выбранное ею для мемуаров — не просто красивая метафора.

Но мемуары как раз совсем не создают ощущения, что присутствуешь при разворачивающемся таинстве чужой судьбы. Написанные актрисой в старости, они подают прошлое как сюжет отыгранный, со снисходительным юмором по отношению к былым метаниям, с выстраиванием четких причинно-следственных связей поверх зигзагов и туманностей. Это уже не драма, а эпос. Не пренебрегая языком советского штампа, этот эпос рисует ровную траекторию восхождения Алисы Коонен к званию заслуженной артистки, поступательное движение Камерного театра от триумфа к триумфу через преодоление ряда непростых, но всегда разрешимых сложностей, рабочих моментов. При сопоставлении двух книг перед нами, как остроумно заметила Ольга Федянина, предстает «Федра на советской персональной пенсии». Модель жизни как произведения искусства, согласно которой Коонен мыслит свою судьбу в дневниках, резко диссонирует с образом артистки из воспоминаний, взятым будто из производственного романа. Теперь можно измерить глубину компромисса, на какой ей пришлось пойти, чтобы спасти от забвения имя Таирова и реабилитировать честь Камерного театра. Отстоять их иначе, чем доказав принадлежность этого утонченного искусства к новой идеологии, в то время не получилось бы.

Из дневников становится ясно не только то, как тяжело было Камерному театру вписаться в новые времена — об этом и так много сказано, — но и насколько чужеродной по отношению к происходящему в стране чувствовала себя Коонен. В середине 20-х на фоне постоянных жалоб на травлю в прессе и в то же время высокой оценки Камерного театра на Западе у них с Таировым все чаще возникают мысли об эмиграции. «Уехать, уехать!» звучит как «В Москву, в Москву!» — и так же несбыточно. С новым зрителем тоже непросто: «Искусство не нужно никому. Нужна грамота. Что выше — непонятно, недоступно <…> Я не отражаю никого из „них“!» — пишет Коонен. Не вписывалась в новое время и ее религиозность, которую советская власть ничуть не пошатнула. В 1928 она так же не пропускает пасхальную службу, как и до революции, а в 1950-ом, в последние дни Таирова, идет молиться в Донской монастырь.

Объемный комментарий к дневникам очень помогает раскрыть и личность актрисы, и контекст эпохи. Мария Хализева задействует редкий архивный материал: выдержки из рецензий на спектакли, неопубликованную переписку, неизданные воспоминания современников, устные свидетельства. Порою, чтобы прояснить туманные места, требуется настоящее дознание, сложная исследовательская работа. С особым интересом читаются сегодня рецензии вековой давности, не профессиональная критика знаменитых метров, а текучая театральная периодика. Все эти зубастые фельетоны провинциальных, да и столичных, газетчиков, написанные «с перцем», отличаются от сегодняшней критики своей категоричностью и назидательностью: «эта мистическая дребедень», «спектакль нуден, тосклив и томителен, как зубная боль», «театр не имеет своей линии поведения», «очнувшись от эстетического угара, протерев глаза и оглянувшись, Камерный театр…», «проклятие формализма, эстетический алкоголь», «театру надо перестроиться, преодолеть власть наследия». Читая все это, понимаешь, что постоянные жалобы Коонен на травлю — отнюдь не преувеличение, иногда даже кажется, что за столетие критика все же шагнула вперед в уважении к людям театра.

Если дневники погружают читателя во внутренний мир актрисы, то комментарий трезво возвращает к реальности фактов. Сам контрапункт этих двух текстов очень театрален. При том интересе, который в последнее время испытывает сцена к биографиям театральных гениев XX столетия — здесь и «Двое» Дмитрия Крымова о Михоэлсе и Чаплине, и «Я — Сергей Образцов» Екатерины Образцовой, и «С художника спросится» Аси Князевой о Леопольде Сулержицком — нет сомнений, что и дневники Алисы Коонен дождутся своего сценического часа.

*Алиса Коонен: «Моя стихия — большие внутренние волненья». Дневники. 1904–1950 / Публ., вступ. статья и коммент. Марии Хализевой. — М.: Новое литературное обозрение, 2021.

**Берковский Н. Я. Таиров и Камерный театр, Литература и театр: Статьи разных лет. М.: Искусство, 1969