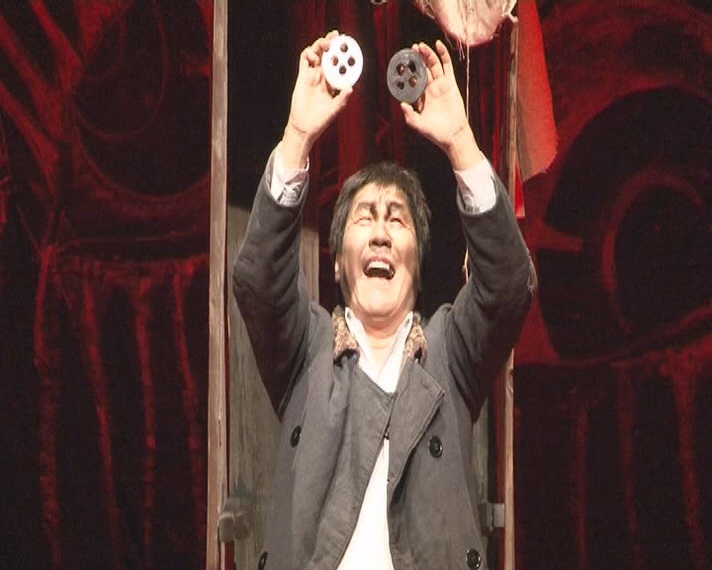

Фото: Э.Николаев.

В Нюрбинском государственном передвижном драматическом театре

поставили «Шинель». Корреспондент Театра. — о том, как Башмачкин стал героем, и где кроется душа шинели.

Премьера «Шинели» состоялась во время фестиваля САТА — республиканского смотра спектаклей, инициированного Нюрбинским театром еще в 93 году. Сложноорганизованный, тонкий спектакль Юрия Макарова, режиссера, в 90-е годы заслужившего прозвище «якутского Някрошюса», шел в холодном полупустом зале — из-за отключения света, периодически случающегося в Нюрбе, премьеру пришлось сдвинуть на десять часов вечера — время, для маленького тихого города, слишком позднее.

Нюрбинский Гоголь — с примесью Акутагавы: эпиграф, вынесенный на программку — «ты гонишь меня, и я уйду, но ты дождешься моего возвращения» (цитата из рассказа «Вечный жид») — одна из опорных фраз спектакля. Башмачкин здесь скиталец, человек, обреченный на путь.

Эта «Шинель», скорее, фантазия на гоголевские темы: спектакль, драматургия которого, во многом, держится на пластике и музыке, малословен, да и с фабулой повести обходятся вольно. Здесь нет знаменитого мотива отмщения, высшей справедливости: вместо грозного призрака Башмачкина, срывающего шинели с плеч чиновников — душа шинели, после смерти своего владельца вырывающаяся на свободу. Лишен спектакль и еще одного привычного, соблазнительного для театра атрибута — мистики, позволяющей всевозможные эффекты. Здесь мистика другого рода, проявляющаяся, в основном, в групповых интермедиях: несколько человек, одетых в черное, под агрессивные звуки электронной музыки стремительно и хаотично пересекают сцену, создавая иллюзию многолюдья и интенсивного, но бессмысленного движения. То ли деловые улицы гоголевского Петербурга, то ли чистилище: место бесцельной и равнодушной активности. В одной из таких сцен Башмачкин, разодетый в новую шинель (на самом деле — нечто вроде черной бурки, расшитой золотом), тщетно попытается нарушить эту безукоризненную геометрию: мыкаясь от одной бесстрастной фигуры к другой, будет жестом эксгибициониста распахивать полы шинели перед невидящими глазами.

История Башмачкина в этом спектакле строится по законам эпоса: спектакль начинается с рождения героя, с тоски матери (Людмила Васильева), предчувствующей непростой путь сына. Сам Башмачкин в подробном, сочувственном и лукавом исполнении Петра Винокурова все-таки не жертва, а герой. Это, может быть, главное открытие Нюрбинского спектакля. Пресловутая тема «маленького человека» как будто бы затерялась за мощным ощущением творческой силы этого Башмачкина. Если вспомнить первоисточник, Гоголь писал не только о безответной кротости своего героя, но и особом, малоприметном, но редком таланте: о фанатичной преданности Башмачкина своему столь скучному и однообразному, на первый взгляд, делу — о том катарсисе, что переживал он, переписывая казенные бумаги. В спектакле Юрия Макарова фантазии Башмачкина творят новый мир: накрученная на палец блестящая конфетная обертка становится крохотной куколкой: под звуки вальса Евгения Доги в глубине сцены вдруг начинает парить силуэт девушки с сачком — призрачная мечта, театральный фантом.

Башмачкин смотрит на мир сквозь узкие щели между грубо сколоченными досками своего тесного домика, похожего на дешевый гроб, поставленный на попа. Впрочем, спектакль не настаивает на столь прямолинейной метафоре: этот ящик не только тюрьма, но и дом, территория свободы и безопасности. В одной из самых пронзительных сцен Башмачкин подвяжет красной лентой холщевую дверь-ширму, и та превратится в элегантную занавеску. А он, с посветлевшим лицом, встанет рядом, ласково прильнет головой к деревянной стенке. Редкие моменты счастья и гармонии посланы ему за его дар преображения мира.

Этому спектаклю присуще редкое качество: тема творческого одиночества героя не обременена здесь, казалось бы, предсказуемым пафосом — юмор нюрбинской «Шинели», то мягкий, лиричный, то почти гротесковый, снижает патетику, не упрощая смыслы. Гоголевский вечно пьяный портной превращен здесь в портниху — солидную даму в красном наряде (Венера Никитина), вплывающую на сцену под сентиментальный мотив Азнавуровской «La boheme». Драпируя свои солидные формы в тюлевую занавеску, она кружится, выкрикивая бессмысленные слова, символизирующие мечту: «Подиум», «Балет», «Париж»…

Наивность Башмачкина воплощена в форме жестокой детской игры: сослуживцы машут перед его лицом конфетными фантиками на ниточках, и он, завороженный, не может глаз оторвать от этих волшебных серебряных рыбок. Одобрение плечистого, величественного начальника (Леонид Анисимов) заставляет его вытянуться, увеличиться в росте, на лице застывает благоговейная маска. Но потянувшаяся — было к нему начальственная длань, застыв на секунду, вешает желанную медальку на собственный лацкан. И тут-то рождается главный жест спектакля: занесенная над его головой ладонь с согнутыми пальцами — когтистая лапа зверя, открывает в Башмачкине героя.

Сцена воровства повторяется в спектакле дважды: мир будто бы разоблачает Башмачкина, не признает его творческую, преображающую силу. С шинелью или без, этот Башмачкин никогда не сможет войти в мир роскоши и бессмысленной священной дисциплины.