Анализируя принципы актерской игры от эпохи Романтизма до системы Станиславского и философские доктрины от Дидро до Хайдеггера, Михаил Ямпольский выявляет антропологические основания, объясняющие появление в театре фигуры режиссера. Этим текстом мы открываем цикл лекций, прочитанных известным культурологом специально для журнала Театр.

Когда-то Эйзенштейн говорил о том, что сначала возник театр индивидуализма, а позже театр коллективизма. Индивидуализм в театре, по его словам, связан с патриархальным укладом, а театр коллективизма, к которому он относил, конечно, и Мейерхольда, с индустриальным. В театре индивидуализма все построено на актере, а в театре коллективизма происходит разделение труда между разными участниками спектакля.

Фигура Станиславского в этом смысле особенно важна.

Станиславский считается, с одной стороны, большим режиссером, но все, что он пишет, он пишет об актере, о технологии актерства. С точки зрения сегодняшнего понимания режиссуры, то, что делал Станиславский, — это не совсем режиссура. Для Роберта Уилсона или Тадеуша Кантора работа с актером — лишь часть постановочного процесса. Для Станиславского это основа. И тем не менее Станиславский порывает с чистым актерством и считает, что режиссура необходима. И эта ситуация, когда становится понятно, что актер не может функционировать на сцене самостоятельно, кажется мне антропологически интересной.

***

Я думаю, что актеров XIX века можно условно разделить на чисто романтических и тех, кто потом из романтических актеров вырастает, — натуралистически-физиологических актеров, которые играют декаданс, болезнь, манию и т. д. Станиславский с этим типом актерства и имеет дело, когда он делает свои ранние постановки и у него еще нет системы, он еще не совершил своих важных открытий. Мейерхольд вспоминает, что в «Смерти Иоанна Грозного» Художественного театра он играл царя в жанре абсолютного натуралистического физиологизма: чуть ли не бился в эпилептических припадках на сцене.

Натурализм является доведением до логического конца — хоть и в несколько измененном контексте — того, что мы имеем в романтическом актерстве. Последнее в предельной степени воплощает индивидуалистический, патриархальный принцип в театре, когда есть фигура актера и даже не возникает ни малейшей потребности в режиссуре. В России безумный романтический актер — это в первую очередь Мочалов. Эмблематическим представителем его в Европе является Эдмунд Кин.

Такие артисты обладают редкостной реактивностью. Все, кто описывал Мочалова и Кина, писали, что это были неровные актеры. А о Кине, что у него была очень невысокая способность к имитации — он не умел подражать. Зато он славился взрывами бешеной экспрессивности. Спектакль строился как череда этих взрывов, перемежающихся моментами пустоты, своего рода эмоциональными провалами. Вот эта неровность актерская, которую все отмечают, эта неспособность держать эмоциональный заряд длительный промежуток времени и была главным принципом актерства Кина. Такие артисты существуют вне темпоральности, они не знают, что такое время.

Кин пишет в своих мемуарах, что для него важен был момент агрессии со стороны зала, который его часто не понимал. Он специально кричал публике: «Эй вы, собаки!» или что-то вроде того — абсолютно не по тексту роли, потому что ему было нужно, чтобы публика начала его раздражать. Агрессивная реакция зала очень его стимулировала.

Точно так же агрессивно вел себя на сцене Никколо Паганини — может быть, еще более эмблематическая фигура для романтизма. Паганини писал:

Я больше всего люблю выступать в агрессивной аудитории, я выхожу на сцену и чувствую, что меня очень не любят, и я начинаю выделывать свои трюки.

А трюки его раздражали всех. Берлиоз утверждал, что хуже музыканта, чем Паганини, вообще не существует: он рвет свои струны, ради сенсации любит из люка подняться на сцену. «У него речь идет только об эффектах, — писал Берлиоз, — само сочинение его не интересует. Он вообще ничего не понимает в музыке». Идея музыкальной формы, темпоральности для Паганини не важна. Для него важен только момент взрыва, чистого перформанса. И ему нужна агрессия зрительного зала, чтобы на нее реагировать.

Эта ситуация совпадает с определенной антропологической ситуацией. Именно в XVIII веке жизнь начинают связывать с двумя качествами. Во-первых, в это время открывают, что есть такое свойство у организма, как чувствительность (во французской энциклопедии есть две статьи, посвященные чувствительности). Дидро, видевший в чувствительности универсальный принцип, писал:

Мысль — это результат чувствительности, а с моей точки зрения, чувствительность — это универсальное свойство материи: инертное свойство в неодушевленных телах, подобное движению, остановленному препятствием в тяжелых телах, но это свойство активизируется в тех же телах при их связи с живой животной субстанцией.

Потом открывают другое качество — возбудимость. Различие между этими двумя свойствами материи провел швейцарский естествоиспытатель Альбрехт фон Галлер, который говорил о том, что надо различать возбудимость и чувствительность. Возбудимость — это прямая реакция на стимул в виде сокращения мышц. Исследователи времен Галлера поражались тому, что если пропустить электрический разряд через труп, тот вдруг начинает делать конвульсивные движения: потом мы все это найдем во «Франкенштейне» с его электрическим воскрешением трупов. С точки зрения возбудимости мышц человек, как и животное, был, по существу, эквивалентен машине. Ты запускаешь какой-то стимул, нажимаешь кнопку и получаешь реакцию. Иными словами, человек — это просто машина, которая амплифицирует сигнал.

Но в «Парадоксе об актере» Дидро говорит уже о чувствительности, которая надстраивается над возбудимостью. Чувствительность — это способность человека реагировать на реакцию другого человека. Если ты стимулировал кого-то и тот выдал очень острую эмоциональную реакцию, то с помощью чувствительности зритель, то есть человек, который это видит, начинает испытывать «симпатию» по отношению к этой реакции. Дидро утверждал, что общество вообще построено на принципе чувствительности, то есть способности внутренне переживать реакцию другого на стимул. Не один Дидро, конечно, так считал. Адам Смит, написавший свою теорию моральных чувств, говорил, что общество — это совокупность индивидов, которые связаны между собой чувствительностью. Когда Гёте пишет «Избирательное сродство», он берет расхожую идею о том, что есть какое-то сродство между определенными химическими элементами, и говорит, что оно точно так же проявляет себя и в обществе: кто-то к кому-то тянется, как тянутся друг к другу химические элементы.

Романтический (индивидуальный) актер хорошо вписывается в эту модель. Это человек, который обладает повышенной возбудимостью. Он тренирует в себе эту возбудимость для того, чтобы на раздражающий стимул выдать мощную эмоциональную реакцию. А публика, которая сидит в зале, сливается в экстазе и заражается эмоцией уже с помощью чувствительности, которая настроена на эту самую возбудимость.

Мне кажется принципиально важным здесь, что актер работает безо всякого представления о протекании времени, о каком-то процессе. Сама методика этих взрывов, этих вспышек и провалов между ними показывает, что идея аффекта принимается как идея мгновенной реакции — больше ничего.

Потом ситуация начинает меняться. Кант вносит интересные дополнения в ту модель, которую мы находим у Дидро. Он прибавляет ко всему этому категорию времени, которая в дальнейшем оказывается очень важной для Станиславского. Воспоминания — память, прошлое — обязательно подключены у Станиславского к игре, в то время как романтический артист не видит в этом абсолютно никакой необходимости. В своей «Антропологии» Кант вводит целый ряд новых эмоциональных состояний. Он говорит о скуке или, наоборот, веселье, как об определенных экзистенциальных категориях. Все это предвосхищает будущие экзистенциалы Хайдеггера. Но главное, что делает Кант, он вводит понятие мании или понятие страсти. Он берет аффект, который у романтиков очень, как я говорил, импульсивный и кратковременный, и говорит о том, что аффект может превратиться в манию. Он называет это Leidenschaft и сравнивает с раком, который разъедает организм. Страсть есть аффект, который не разрядился. И это очень важно, как мне кажется, во всей эволюции актерства. Потому что у романтического актера, если он не разрядится, если не будет взрыва, то не будет и перформанса, вообще нечего будет показывать. Но страсть меняет всю эту ситуацию, потому что это аффект, который не получает разрядки и который связан с длительной фиксацией на определенном объекте.

Мы получаем в каком-то смысле прототип натуралистического и физиологического актера. Сам Кант говорит о том, что страсть на самом деле является болезнью, от которой ты не можешь вылечиться. Она является патологическим состоянием человека, превращающимся в черту характера. И вот тут случается переход от чистого романтического взрыва к состоянию патологической характерологии, которую можно считать максимальным проявлением театрального натурализма.

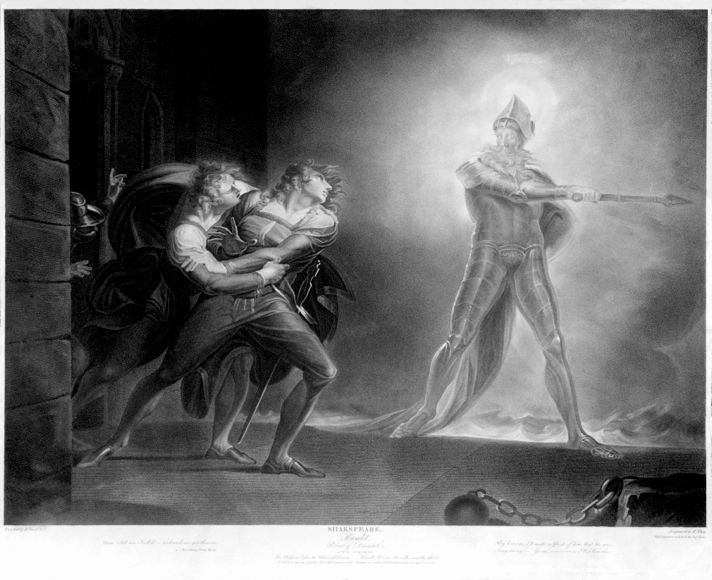

Интересно посмотреть с этой точки зрения, как меняется интерпретация Шекспира, который постоянно оказывается в центре эволюции актера. Для романтиков типа Кина принципиальны сцены, в которых можно сыграть состояние ужаса, шока. Сцена встречи с призраком отца Гамлета — это центральная сцена для артиста-романтика. Потом мы имеем сдвиг в сторону патологических страстей. В самых популярных пьесах Шекспира — «Гамлет», «Лир», «Ричард III», «Отелло» или «Шейлок» — все центральные персонажи представлены как носители патологической страсти. Отелло — воплощение ревности, Шейлок — ресентимента, а Гамлет (это очень, мне кажется, любопытно) является абсолютным символом безумия. Он вообще трактуется как сумасшедший. Центральными сценами тут оказываются сцены с Офелией, когда он изображает безумие, и убийство Полония. Потом Гамлет трансформируется, и центральным для Гамлета становится нерешительность. Нерешительность, недетерминированность поведения, которая связана с проникновением времени в актерскую игру и вообще с иным пониманием природы человека.

***

Делёз в своей книге о кино писал, что когда блокируется мгновенность аффективной реакции, мгновенность действия, тогда то, что он называл изображением-движением, превращается в изображение-время. Время проникает туда, где мгновенная аффективная реакция блокируется, а там где мгновенная аффективная реакция блокируется, появляется психология. Потому что психология разворачивается в промежутке между стимулом и реакцией. Если этого момента нет, то нет никакой психологии.

Я думаю, что существует целый набор реакций, которые предопределяют актерские техники. Первая — реакция на стимул, мгновенная реакция. Это то, что называется в психоанализе abreaction (абреакция). Второе — это замораживание, подавление реакции. Оно приводит к появлению фигуры истерички, которая совершенно не случайно возникает в контексте театральных мифов. Это момент перехода от реактивного тела к телу, в котором происходит замерзание реакции. Длительность реакции, убывание реакции означает, что туда проникает время. И, наконец, есть реакция, как длительность, о которой говорил Бергсон: между стимулом и действием возникает момент колебания, который я считаю моментом свободы. Мы колеблемся, мы избирательно действуем, мы не знаем, как реагировать на происходящее, и эта длящаяся неопределенность и приводит к тому, что возникает сознание, которое в патологическом случае ведет к возникновению страсти, мании, как об этом писал Кант.

Романтический актер — это актер, который основан на аффектах как симптомах. Есть некая травма, есть некое раздражение, есть некое возбуждение, которое проявляет себя в поведении, в эмоциональном выбросе.

Станиславский необычайно остро ощущает, что такой тип актерства — абсолютно тупиковый, что он исчерпан. Индивидуальный, сенсорно-моторный типа актерства больше не может функционировать.

Эта исчерпанность имеет разные причины. Если говорить о социальных, то, в принципе, Эйзенштейн, наверное, прав, что идея романтического автономного индивида, возникшего в ХIХ веке, с нарастающим разделением труда уступает место иной концепции человека. Человек ощущается, как нечто взаимосвязанное с другими людьми, а не как абсолютный индивид, который выбрасывает свои страсти в надежде найти чувствительного зрителя.

Станиславский говорит о том, что необходимо избавиться от актерства, которое связано с сенсорно-моторными вещами. И вводит абсолютно новые вещи в актерскую практику, которые, на мой взгляд, до конца еще не осмыслены. Он, например, говорит о том, что нужно начинать с полного расслабления мышц. Вводит понятие концентрации и понятие внимания. Вводит очень сильный компонент памяти, компонент прошлого. Собственно, он вводит те вещи, которые романтическому актеру мешают. Ему мешает играть память, которая тормозит его реакции. Ему не нужна никакая концентрация, потому что концентрация будет отвлекать его от эмоциональной реакции. То есть Станиславский вдруг начинает привлекать все то, что мешает романтическому актеру. И мы знаем, что он начинает переосмысливать свой собственный опыт актерской игры. В 1906 году он уезжает в Финляндию, сидит там и понимает, что существует невероятное расхождение между внешней формой его игры и ее внутренним содержанием. Он начинает понимать, что весь рисунок роли доктора Штокмана из «Врага народа» строится у него как воспроизведение определенного внешнего рисунка, который он чисто внешне зафиксировал еще тогда, когда по-настоящему жил в роли Штокмана. Но это был очень короткий период. А теперь он просто бессмысленно повторяет этот рисунок, ничего не чувствуя. Он вспоминает, как, когда играл Штокмана, изображал близорукость, какую-то быструю суетливую походку, — и все эти внешние черты начинают казаться ему мало значимыми. Он уверяет, что сделал какое-то важно открытие.

Важное открытие состоит в том (сегодня это кажется банальным), что актер, который стоит перед зрителем, не может быть естественным, он не может ничего переживать. Зритель — главное препятствие для того, чтобы человек мог играть.

Станиславский пишет, например, что актер должен делать вид, что глубоко влюблен, перед тысячей людей, которые сидят в зале и которые заплатили деньги, чтобы наблюдать за артистом, и в этой ситуации ему не остается ничего другого, как прижимать руку к руке, закатывать глаза к небу, поднимать брови. Весь этот набор штампов, с которыми Станиславский потом начинает бороться, возникает, с его точки зрения, как реакция на зрителя.

Станиславский уверяет, что по-настоящему великий артист может игнорировать зрителя. Он в состоянии вообще абстрагироваться от аудитории. В «Работе актера над собой» есть один удивительный момент, когда Торцов, альтер эго Станиславского, показывает восхищенным ученикам (а они там всегда восхищены, как вы знаете), как надо сидеть. Он садится на стул, и артисты страшно потрясены тем, как Торцов сидит. Нам трудно сегодня представить, как, собственно, сидел Торцов и чем он так поразил своих студентов. Но он говорит, что он сидит с определенной задачей. Мы ведь представляем себе сидение как абсолютно пассивное состояние нашего тела. А Торцов сидит иначе. У него есть некая задача — обращенность к будущему, которая позволяет ему сидеть совершенно иным способом. Он сидит, я бы сказал, с ориентацией на будущее, с определенным переживанием времени, а не просто пребывает в настоящем. И с этим очень связана идея концентрации внимания, которое должно абстрагировать его от зрителя.

Известный американский искусствовед, ученик Клемента Гринберга Майкл Фрид написал книгу о живописи эпохи Дидро «Поглощенность и театральность» («Absorption and Theatricality», 1980). В этой книге он показал, что у целого ряда известных художников XVIII столетия — Грёза, Шардена, Ван Лоо — неожиданно возникает один и тот же сюжет: человек, поглощенный чем-то, сосредоточивший внимание на каком-нибудь действии. Вспомним хотя бы юношу на известной картине Шардена, поглощенного выдуванием мыльного пузыря. Фрид связал появление таких картин с проникновением в живопись определенного типа театральности, которую я бы определил как театральность в понимании Станиславского. Это, конечно, совсем не театр XVIII века, как считал Фрид, это театр, игнорирующий зрителя, придумавший четвертую невидимую стену. Исследование Фрида интересно для меня тем, что обнаруживает явные признаки такого рода театральной поэтики более чем за сто лет до Станиславского.

В начале двадцатого века акцент в психологии постепенно смещается в сторону изучения внимания и памяти, отныне понимаемых как основание всякой личности.

Она без них не реализуется. Попробуем немножко разобраться в этой ситуации. Вместо того чтобы играть, актер должен быть на что-то ориентирован, внимание его должно быть чем-то поглощено, он должен с чем-то взаимодействовать. И как только возникает потребность в таком взаимодействии, он перестает быть самодостаточным, и возникает идея режиссуры. Режиссер, с моей точки зрения, появляется именно тогда, когда невротический, сенсорно-моторный индивид перестает функционировать и личность начинает реализовывать какие-то связи вне себя и, главное, устанавливает связи, которые позволяют ей изолироваться от зрителя. Мы должны выключиться из отношения «артист — зритель», а это центральное отношение для романтического артиста. Романтический артист все делает для зрителя. Он должен заразить его страстью, зритель должен сидеть перед ним и реагировать. Поэтому так важна агрессивность зрителя, реакции зрителя, овации зрителя. Станиславский начинает формировать совсем другую систему.

Попытаюсь в нескольких словах обрисовать, что это за система.

***

Сартр в «Бытии и ничто», своей главной книге 1943 года, описывает ситуацию человека, который подсматривает в замочную скважину за тем, что делается в другой комнате, и говорит, что когда человек смотрит в замочную скважину, он превращается в субъект. Он полностью лишается своего тела, становится чистым взглядом, который находится в другом пространстве. И вот он слышит за своей спиной шаги и, считает Сартр, превращается из субъекта в объект. Он приобретает тело. Он становится объектом для взгляда другого человека — и это фундаментальная трансформация.

Эту ситуацию по-своему осмысливает Станиславский. Он пытается перевести актера из состояния объекта, который созерцаем зрителем, в состояние субъекта, который чем-то занят и ориентирован на что-то другое. Он пытается лишить актера объектности. Когда артист превращается в объект, он в значительной степени превращается в вещь. В свете этой метаморфозы можно высказать гипотезу, почему для романтической игры так существенны эмоциональные взрывы. Романтический актер своей истерикой пытается показать, что он не объект, не просто вещь, которая стоит перед зрителями, что он является субъектом, носителем эмоции. Но вместе с тем вся эта гипертрофированная реакция подчеркивает его внутреннюю пустоту. Дело в том, что сенсорно-моторный тип не предполагает субстанциональности. Я получаю раздражение — я на него реагирую, но эта полумеханическая реакция возбудимости лишь в малой степени предполагает наличие во мне каких-то сущностных свойств, субстанциальности. Субстанциальность прибавляется, когда мы вместо аффективной реакции даем страсть, которая длится какое-то время и становится чертой характера. Но все равно страсть не предполагает развернутой и сложной личности. Теперь, когда мы пытаемся исключить человека из отношений со зрителем и превратить актера из объекта в субъект действия, мы помогаем ему включиться в мир. Включение в мир Хайдеггер характеризовал как Dasein. Dasein — это существование человека, который растворен в мире и который с ним соотнесен. Хайдеггер, собственно, считал (и удивительно, на мой взгляд, до какой степени это совпадает с интуицией Станиславского), что у человека нет реальной субстанциальности, он не является носителем каких-то абсолютных качеств. Его бытие выражается в его отношении с миром. В работе «Бытие и время» есть известный кусок, где он описывает молоток. Молоток не может быть охарактеризован через описание его физических качеств. Если мы скажем, что молоток — это совокупность деревянной палки с железным набалдашником на конце этой палки, мы ничего не поймем про то, что такое молоток. С этим сталкиваются археологи, когда раскапывают непонятные предметы, о которых никто не знает, что это такое, как это описать. Чтобы понять их им приписываются функции. Молоток приобретает смысл, когда мы берем его в руки и начинаем забивать им гвозди. Когда он входит в систему отношений. Только система отношений определяет его качества. Для человека это, пожалуй, даже более принципиально, чем для молотка. Включенность в мир позволяет ему приобрести какие-то субстанциальные качества.

Для меня одним из самых поразительных обстоятельств является то, что Станиславский пытается выключить человека из отношений со зрительным залом через систему кругов, которые он предлагает обрисовать артисту, как определенные зоны концентрации. Он говорит, что нужно начать концентрироваться на том, что рядом с тобой, например, на руках. Или на маленьком предмете, который ты держишь в руках и крутишь. Концентрируясь на этом предмете, актер отключается от отношений со зрителем и одновременно выражает себя через манипуляцию с этим предметом. Отключение от зрителя и самоопределение актера в некоторых ситуациях идут вместе. Затем круг внимания расширяется и включает в себя новые предметы или людей, и так происходит, пока вся сцена не попадает в зону внимания. Все, кроме зрительного зала, конечно. И таким образом происходит построение мира, который можно противопоставить зрителям и в который можно включить актера.

Это очень похоже на то, как Хайдеггер описывает структуру Dasein, которую, как он говорит, невозможно ограничить, потому что тот же молоток связан с гвоздями и с досками, с домом, который строится, и со всей цивилизацией, которая придумала строить дома. То есть ты никогда не можешь остановиться в описании смысла молотка. Человек представляет точно такую же систему бесконечно расширяющихся кругов. И именно в ней — а не в мелодраматическом каботинаже, характерном для романтических артистов, — проявляется его существо. Заменить игру бытием так, как этого хочет Станиславский, возможно только через переход от игры к системе Dasein. И этот хайдеггеровский термин мне кажется наиболее точным описанием того, к чему совершенно интуитивно стремился Станиславский.

Литзапись — Марина Давыдова