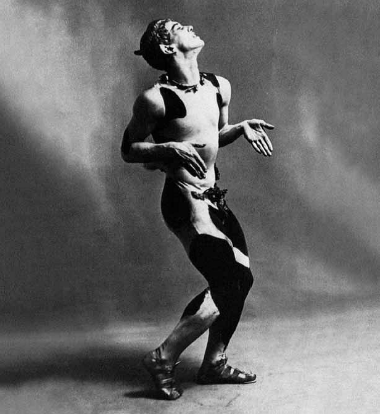

Вацлав Нижинский в «Послеполуденном отдыхе фавна», Русский балет Дягилева, Париж, 1912

В классическом балете, сосредоточенном на самосохранении, роль хореографической нотации проста и понятна, но Театр. заинтересовали приключения нотации в «не-балете»

Попытки записывать танец тем же способом, что и музыку, чтобы всякий, знакомый с хореографической грамотой, мог прочитать, оценить и исполнить написанное, известны с конца XV века. Балетмейстеры видели тут способ донести свои творения до как можно более широкой аудитории и сохранить их для потомства в целостности, театры и танцующие — практичный способ сократить издержки, сведя к необходимому минимуму присутствие балетмейстера при постановке или учителя танцев при подготовке спектаклей.

Нотация в балете

Расцвет хореографической нотации приходится на Францию XVIII века, и это легко объяснить, учитывая традиции пышных празднеств и страсть к систематизации во всех сферах искусства. В 1700 г. был опубликован трактат Рауля–Оже Фейе «Chorégraphie», то есть буквально «запись танца». Хотя Фейе обвиняли в краже интеллектуальной собственности танцовщика Бошана, сама судьба его системы отражает высокий статус танца при французском дворе: она выдержала множество переизданий, ученики и подражатели Фейе во Франции, Испании, Англии в своих трактатах уточняли и детализировали первоначальную стройную постройку, основы которой были изложены также в «Энциклопедии» Дидро. Система Фейе в наглядной форме отражала уже существующий танцевальный словарь. Необходимо было знать балетные термины, чтобы пользоваться системой (разработанная другим танцовщиком, Фавье, система нотации, не зависящая от терминологии, приводимая в той же «Энциклопедии», не имела практического хождения). Около 1780 года был издана последняя книга по системе Фейе («Трактат об искусстве танца» Мальпье), после Великой французской революции не появилось больше ни одной: система ушла в прошлое вместе с придворной культурой, ее породившей.

Теоретическая мысль балетмейстеров XIX века связывала изобретение новой, более совершенной системы нотации с углубленным изучением анатомии и закономерностей движения. Об этом писал Карло Блазис в своем трактате 1820 года, а уже в 1831–1832 годах французско-английский педагог Эдвард Элкок Телёр не только вступил в спор с общепринятой французской классификацией позиций и движений, но и предложил систему нотации, для понимания которой знание терминологии было необязательно. Другое дело, что в XIX веке нотация потеряла практическую привлекательность, потому что точность (аутентичность) как фиксации, так и воспроизведения перестала быть поощряемой ценностью. Балет распространялся через плагиат: хореографы съезжались на парижскую премьеру, запоминали постановку с эффектными танцами и ставили ее, как запомнилось, по месту службы. Так, например, «Pas de trois pour M. Albert» на музыку Карафа ди Колобрано, добавленное в 1828 году в балет «Павел и Виргиния» для первого танцовщика Альбера, попало из Парижской оперы в Копенгаген, став частью раннего балета Бурнонвиля «Солдат и крестьянин» (1829), и в Москву, где эти ноты были подписаны как собственность танцовщика Ришарда-старшего. Хореография была признана интеллектуальной собственностью лишь в 1862 году на процессе Жюля Перро против Мариуса Петипа (Петипа поставил созданный Перро танец без его разрешения и указания имени). На этом процессе, что интересно, адвокат Перро привлек в качестве свидетеля и эксперта Артура Сен-Леона, разносторонне одаренного хореографа, танцовщика, музыканта и автора системы нотации, изложенной им в книге «Стенохореография» (1852). Суд интересовали показания Сен-Леона как профессионала и очевидца, бывавшего в Петербурге. Речь о нотации как документе, доказывающем авторство, конечно же, не шла. В практическом плане коллегам Сен-Леона (неважно, сочиняли они свои или переносили чужие балеты) было проще и быстрей писать поверх нот названия или аббревиатуры движений, поясняя их рисунками и некоторыми специальными знаками, как это делали датский классик Август Бурнонвиль или Анри Жюстаман, осевший в Кельне бывший балетмейстер театров Лиона, Брюсселя и Парижа.

Так же делал и Мариус Петипа, главный балетмейстер Императорских театров с 1869 по 1903 годы. Петипа интересовался системами нотации, в его архиве сохранились листы из трактата Фейе, но ему самому, как он говорил, было проще сочинить заново, чем дожидаться расшифровки записанного танца. В 1890‑е годы престарелый мэтр поставил балеты, ставшие безусловной классикой: «Спящую красавицу» (1890), «Лебединое озеро» (1895, совместно с Львом Ивановым) и «Раймонду» (1898). Но в эти годы гораздо острее, чем раньше, встала проблема поддержания в порядке разросшегося балетного хозяйства (возобновления, вводы, танцы в операх и т. п.), которое становилось все труднее вести немолодому и уже не очень здоровому человеку. Причем собственные балеты Петипа, учитывая его самолюбие и авторитет, надо было возобновлять с возможной точностью. В попытках применить к творениям Петипа те же методы, какие использовал он сам в отношении произведений других хореографов, он усматривал личную обиду и сведение счетов со стороны дирекции, примером чему являются язвительные отзывы в его мемуарах о возобновлениях его «Дон Кихота» в Москве (1900) и Петербурге (1902), осуществленных Александром Горским.

Этим, по всей видимости, объясняется интерес, с которым дирекция Императорских театров в начале 1890‑х годов отнеслась к «одному талантливому изобретению» (слова театрального чиновника Павла Пчельникова) — системе записи танца, предложенной молодым артистом кордебалета Владимиром Степановым. «Еще будучи воспитанником императорского С.‑Петербургского Театрального училища, он не раз останавливался на мысли, почему человеческая речь и звуки имеют способы записывания, а движения — нет, — писал Горский. — Развивая эту мысль и анализируя воображаемый процесс возникновения азбуки и музыкальных нот, он задумал составить азбуку движений человеческого тела, основав ее на анатомических данных, под руководством профессора Лесгафта, и разработав в Париже, по указаниям профессора Шарко» [Горский А. А. Таблица знаков для записывания движений человеческого тела по системе Артиста Императорских С.‑Петербургских Театров В. И. Степанова. СПб., [1899]. С. 3–4].

Система Степанова воплощала мечту о хореографической записи, похожей на музыкальную. Вид записи — три нотных стана, подобных музыкальным: нижний для записи движений ног, средний — рук и верхний — головы и тела — напоминал некоторые нотации колокольного звона (а возможно, и был ими подсказан). Нотами и дополнительными знаками обозначались положения тела, таким образом, система не зависела от терминологии. Она была одобрена к использованию комиссией из хореографов и ведущих артистов. Вероятно, если бы Степанов изобрел какую‑то другую, более традиционную систему, дирекция Императорских театров тоже ее одобрила бы. Так или иначе, благодаря содействию администрации хореографическая нотация впервые в истории была введена в учебный курс Императорского театрального училища. Было также установлено вознаграждение за запись балетов в театре, что создало условия для ее профессиональной разработки.

Упражнение №111 из составленной Александром Горским книги «Хореография. Примеры для чтения». Анимация по хореографической нотации – Сергей Конаев

От Степанова к Нижинским

Какое, однако, отношение имеет это к свободному танцу во всех его видах, к тому, что проще всего определить от противного: ко всему, что не балет?

Система Степанова изложена в книге «Alphabet des mouvements du corps humain: Essai d’enregistrement des mouvements du corps humain au moyen des signes musicaux». Она была издана в 1892 году на французском языке и практически неизвестна в России. Самое поразительное в ней — это предисловие, в котором собственно Императорскому балету, где служил Степанов и который оказал организационную поддержку его исканиям, уделен всего один абзац. Степанов ищет «строгий метод записывания движения», чтобы помочь «художнику создать безупречную теорию хореографии для развития балетного искусства, теорию, которая позволила бы ориентироваться в бесчисленном множестве движений тела, которая установила бы законы гармонии движений» [Alphabet Des Mouvements Du Corps Humain: Essai D’Enregistrement Des Mouvements Du Corps Humain Au Moyen Des Signes Musicaux. Paris, 1892. P. V–VI].

Это множество движений не имеет иерархии, они равноправны и равно важны для нотатора-исследователя. Записывать танцы Мариуса Петипа Степанову так же интересно, как пытаться выразить на письме пластику душевнобольной, найти формулу ее движений: «Руки имитируют игру на барабане, девушка бьется на полу с регулярными интервалами, как если бы она отбивала такт; в то же время голова поворачивается быстро слева направо».

В коротких текстах Степанова и Горского (он преподавал систему после преждевременной смерти Степанова и до своего перевода в Москву в 1900 году) дан весь круг идей, разработке которых посвятит свои поиски в 1910—1920‑е годы Рудольф фон Лабан, основоположник Ausdruckstanz, учитель крупнейших хореографов и артистов этого направления: Мэри Вигман, Курта Йосса, Сигурда Леедера и других. В его теории закономерности движений есть ощущение танца как высшего искусства, которое не может обходиться без «танцевальной письменности»: сохранение памятников хореографии — обязательный залог ее процветания и развития. Лабану близка идея о том, чтобы хореограф сочинял танцевальную партитуру так же, как это делает композитор, а артисты, как музыканты оркестра, разучивали ее по нотации.

Нотация Степанова не стала массовым увлечением в театральной школе. Бронислава Нижинская писала: «С 1900 года, когда я поступила в Театральное Императорское Петроградское училище, я видела только двух лиц, интересовавшихся и положивших много труда на „прививку“ и на желание оставить записанными несколько балетов М. И. Петипа. Это были Н. Г. Сергеев и А. И. Чекрыгин (к сожалению, с балетами Фокина они не считались, не признавая их за искусство, а возможно, и не имея средств записать движения, столь непохожие на прежние условные „pas“)» [Нижинская Б. Ф. Школа и Театр Движений. // Мнемозина. Вып. 6. М., 2014. С. 385]. Более того, из школы шло скептическое отношение к нотации у Федора Лопухова, авангардиста и экспериментатора 1920—1930‑х годов. Его сестра Лидия, знаменитая балерина, танцевавшая у Дягилева, смеясь называла эти уроки «кабалистикой».

С другой стороны, именно из школьного курса, из пособия А. А. Горского «Таблица знаков для записывания движений человеческого тела по системе В. И. Степанова» о системах нотации узнал Вацлав Нижинский, для которого усовершенствование системы стало моментом самоопределения как хореографа. Точность записи и исполнения танца для создателя «Послеполуденного отдыха фавна» (1912) и «Весны священной» (1913), с которых теперь обычно начинают разговор о новом направлении танца, была вещью сакральной. Этим объясняется, в частности, беспрецедентное число репетиций, которых Нижинский требовал для разучивания его вещей. Организационно это было непосильным бременем для гастролирующей антрепризы, каковой по сути являлся Русский балет Дягилева, но в логике создания мистерии, которая призвана изменить и преобразить ее зрителя, в логике погружения в ритуал это было необходимо. Нижинский запрещал артистам на репетиции «Весны священной» делать балетный экзерсис, заявлял, что «физически не может больше видеть танцев старой школы», но нотация оставалась для него тем опытом, который надо развивать, а не отбрасывать. Не просто практичным инструментом, но тем, что сохранит его творения в их сакральной неизменности. Что характерно, он не оставил ключа к своей нотации, а из полных записей известна одна: в 1915 году интернированный властями Австро-Венгрии Нижинский записал «Послеполуденный отдых фавна». Когда рукопись была обнаружена, ее расшифровка заняла у Анн Хатчинсон Гест долгие годы.

Взгляды и увлечения брата оказали громадное влияние на Брониславу Нижинскую. Когда в 1918— 1919 годах одновременно с Лабаном и независимо от него в своей киевской студии Нижинская разрабатывала программу воспитания нового человека («Школа и Театр Движений»), ибо «только сильный духовно развитый человек может творить», нотация Степанова была обязательным пунктом этой программы, путеводителем, средством сохранения танца, помогающим ориентироваться в законах движения и осознанно строить новые: «Движением надо пользоваться как рисунком, краской. Все краски красивы, все линии красивы. То, что надо для выявления<…>, то и надо брать из накопленных движений или вновь увиденных», «нет некрасивых движений, ничего в школе не надо отрицать, всякое движение нужно „копить“, уметь им владеть и оно всегда будет нужным для чего‑то целого».

В незавершенных, не оформившихся в стройную систему планах и высказываниях Нижинской одним из постоянных мотивов, как и у Лабана, является требование вывести танец из подчинения музыке, чего также невозможно достичь без хореографической нотации: «Если сейчас и пишутся музыкальные партитуры после многих бесед с балетмейстером и художником, все же ни балетмейстер, ни композитор не могут быть довольны друг другом. Другое дело, если бы хореографическая партитура могла быть понимаемой — музыка бы писалась на уже готовое творение и тогда только впервые композитор-хореограф увидал самого себя. Не было бы насилия над собой в применении к уже написанной музыке. Можно подумать, что тогда музыка в хореографии свелась бы к какому‑то рабочему положению? Это не так. При готовой хореографической партитуре можно было бы легче критиковать, композитор-музыкант мог бы указать на слабые, по его мнению, места в хореографической партитуре и совместно с композитором-хореографом и художником они пришли бы к наивысшему пониманию друг друга и потому к созданию цельных произведений».

Система Лабана

Рудольф фон Лабан (1879–1958), основоположник и теоретик «выразительного» танца, верил, что «собор будущего — это движущийся храм, возведенный из танцев, которые суть молитвы». Венгр по рождению, Лабан провел детство в Боснии и Герцеговине, где его отец был губернатором. Биографы Лабана не сомневаются, что идеи о воссоединении человека с природой и космосом через танец зародились у него под впечатлением от танцевальных обрядов боснийских деревень. Как и его русские современники, Лабан грезил о танцевальной письменности, которая позволяла бы хореографии, подобно другим искусствам, сохранять и накапливать свои сокровища, движения разных видов и форм. Для него это накопление было проникнуто мистическим смыслом, ибо способствовало грядущему преображению человечества. Но также и аналитическим, потому что невозможно научить человека (каждого человека, а не группу избранных танцовщиков) самопознанию в танце, не зная этих закономерностей и не имея средств донести знание до масс, которые, объединившись в многолюдные «двигающиеся хоры», могли бы устремиться к достижению высшей цели. Обладая систематическим складом ума, широкой образованностью и настойчивостью, Лабан вырабатывал свою теорию много лет.

Его революционным открытием, сделанным во время Первой мировой войны в Швейцарии, в колонии идеалистов, искателей и вегетарианцев Монте Верита, стала кинесфера: трехмерная фигура из 20 граней и 12 пространственных направлений (икосаэдр), сформированная всеми возможными положениями вытянутых конечностей человека и с единым центром. Внутри этого икосаэдра Лабан выделяет «последовательность движений», подобных музыкальным гаммам: «Эта трехмерная фигура, более сложная, чем та, что отражает классический танец (октаэдр из восьми граней и шести пространственных направлений), позволяет объять всю целостность форм человеческого движения и наилучшим образом представить неустойчивые пространственные формы, как то диагонали, искривления и углы. Соединив изучение пространства с понятием динамики, Рудольф фон Лабан дает также возможность рассматривать движение как экзистенциальную целостность, а не линейное развертывание. Он порывает с картезианской традицией разделения жеста и выражения. С кинесферой возникает другое качество движения, способное отразить новые отношения силы в пространстве (падение, излом, вихрь) и подчеркнуть плотность жестов», — пишет французский историк танца 1920—1930‑х годов Лора Гильбер [Laure Guilbert. Danser avec le IIIe Reich: les danseurs modernes sous le nazisme. 2000. P. 33]

Современный танец рождался из стремления его отца-основателя к гармонии — в контрасте с печальными обстоятельствами мировой войны и личной жизни: Лабан в это время был абсолютно одинок, из Монте Верита разъехались почти все его ученики, так что единственной, на ком он мог опробовать свои теории, была Мэри Вигман, вспоминавшая: «Именно в это время Лабан начал интенсивно работать над своей танцевальной нотацией. Так как никого не было, я стала по большей части послушной и порой упрямой жертвой его теоретического исследования». Каждое утро Лабан стучался к ней в дверь, восклицая: «Хореограф идет». Раскладывал «бумаги, покрытые торопливо набросанными заметками и знаками, от крестиков до тонких человеческих фигурок и снова крестиков, звездочек и кривых», и начиналась трудная совместная работа. «Результатом этой тяжелой борьбы была разработка его шкал движений (Schwungskalen). Первая из этих шкал состояла из пяти различных маятниковых движений, ведущих по спирали снизу вверх. Органическое сочетание этих закрученных спиралью направлений и их натуральных трехмерных свойств вели к совершенной гармонии. Различные движения не только безусильно происходили одно из другого, они, казалось, рождались одно из другого. Чтобы указать их динамическую ценность, он давал им имена — гордость, радость, гнев и т. д. <…> Каждое движение надо было проделывать снова и снова, прежде чем получилось им овладеть, проанализировать, транспонировать и трансформировать в адекватный знак <нотации>. У меня всегда было ясное чувство ритма и динамики, и моя вера в „проживание“, а не просто выполнение движения, была сильна. Так что мои личный подход к выразительности и реакции были такой же пыткой для Лабана, как и его неустанные попытки добиться объективности движений были для меня». Лабан впадал в ярость от попыток Вигман исполнить движение «гнева» по‑своему. Он называл Вигман клоуном, гротескной танцовщицей, и упрекал ее в полном отсутствии гармонии, утверждая, что движение «гнева» само по себе гнев, безо всяких индивидуальных интерпретаций.

Нотация Лабана оформилась в систему в 1920‑е годы, после его переезда в Германию. Этому способствовало расширение дела и усиление практической потребности — по всей Германии учреждались двигающиеся хоры и школы танца учеников и сторонников Лабана. Кинетография, обоснованная в главе «Руководство по записи» («Schriftanleitungen») книги Лабана «Choreographie» (1926) была официально представлена в 1928 году на Втором немецком танцевальном конгрессе в Эссене и стала плодом коллективных усилий Лабана и его последователей: Дуси Береска, Сигурда Леедера, Курта Йосса и Альбрехта Кнусса. Помимо термина «кинетография » использовались также два других: запись танца (Tanzschrift) и запись-танец (Schrifttanz). «В то время как „запись танца“ видится средством документирования и сохранения танца, танец-запись должна облегчать процесс создания танцевальной композиции как таковой». По Лабану, «предельная художественная цель кинетографии не запись танца, но танецзапись», — указывает Вера Малетич в книге о нотации Лабана «Тело, пространство, выражение» [Vera Maletic. Body, Space, Expression. 1987. P. 114]

Идеи кинетографии, соединившись с культом массовых празднеств и зрелищ, царившем в Германии в 1920—1930‑е годы, осуществились в масштабах, о которых не могли мечтать Степанов и Горский. Они предполагали, что хореограф будет просто сочинять партитуру танца, а артисты по своим партиям ее разучивать. Нотация Лабана из способа самопознания и коллективного переживания в танце постепенно превращалась в инструмент политического воздействия. В 1931 году ученик Лабана Мартин Глейснер, сторонник социал-демократов и концепции «танца для всех», в течение восьми месяцев работал над подготовкой хоровой игры «Красная песня», представленной в Берлине на праздновании сороковой годовщины Немецкой лиги рабочих-певцов: «Благодаря нотации ему не потребовалось ни одной репетиции, кроме генеральной, чтоб поставить финал зрелища с тысячью участников», — пишет Лора Гильбер. Глейснер, имевший еврейские корни, бежал из Германии с приходом к власти нацистов, которые первоначально поощряли движущиеся хоры. В 1936 году в рамках Олимпийских торжеств Лабан готовил хоровую игру на две тысячи участников «От весеннего ветра и новой радости» («Vom Tauwind und der neuen Freude»), целью которой была демонстрация германского духа. Игра разучивалась участниками — часть из которых была квалифицированными танцовщицами, часть любителями — по партитурам. Но одобряя нотацию как инструмент муштры, нацистское государство в лице министра пропаганды опасалось интеллектуального характера хореографии Лабана (государственный художник должен был апеллировать к чувствам). В результате его отстранили от подготовки Олимпийских игр, хоровую игру запретили, а спустя год обвинили Лабана в том, что его теория и нотация содержат «восточномасонские элементы». Он был вынужден покинуть Германию [Lilian Karina, Marion Kant. Hitler’s Dancers: German Modern Dance and the Third Reich. P. 57–58].

Но при этом в 1941 году в образовательной программе для учителей-наставников массового танца в Германии, составленной Розалией Хладек, Доротеей Гюнтер, Юттой Кламт, Лоттой Вернике, Мэри Вигман и Густавом Фишер-Климтом, теория национал-социализма и фольклорный танец соседствовали с той же нотацией и хоровым танцем [Ibid. P. 215].

Начиная с 1940‑х годов благодаря энергичной деятельности Анн Хатчинсон Гест, ученицы Сигурда Леедера и основателя Dance Notation Bureau в Нью-Йорке (1940), нотация Лабана в танцевальном мире стала восприниматься главным образом как способ сохранения наследия. В 1955 году у нее появился влиятельный конкурент — музыкант Рудольф Бенеш и танцовщица «Сэдлерс Уэллс» Джоан Бенеш представили свою систему нотации, со временем ставшую официальной системой записи Королевского балета. Несмотря на ряд практически свойств, делающих запись в этой системе более компактной и быстрой, она не произвела переворота в теории танца, а Институт хореологии Бенеша с самого основания в 1962 году был скорее чисто английским институтом сохранения наследия.

От Лабана к Форсайту

Теория Лабана продолжала входить в круг постоянных размышлений тех архитекторов современного танца, кто строил свои тексты на пространственной гармонии. «Танец имеет божественное начало и поэтому пытаться дать ему объяснение невозможно — он не поддается объяснению. Но мы можем понять его сущность, если посвятим всю свою жизнь любви к нему и будем подчиняться диктуемым им правилам», — утверждал Мерс Каннингем. В 1968 году, когда никакой 3D-анимации не существовало, Каннингем размышлял о том, что стоило бы подумать об «электронной нотации <…>, то есть трехмерной. Это могли бы быть контурограммы или что‑нибудь в этом роде, но чтобы они двигались в пространстве, так что ты можешь видеть детали танца; и ты можешь остановить их или замедлить <…> видеть, в каком месте пространства находится каждый из них, форму движения, ритм» [T. Schiphorst. Making Dances with the Computer. // David Vaughan. Merce Cunningham: Creative Elements. P. 80].

Однако с изобретением компьютера проектировать танцы ему было проще за монитором, в визуализированной трехмерной среде, непосредственно, а не выстраивая ее из двухмерной нотации. С 1989 года Каннингем использовал для создания танцев программу трехмерной анимации LifeForms, «полезный инструмент художника», не заменяющий, однако, «любопытство и изобретательность».

Новый поворот в развитии хореографии, причиной которого стали теории и нотация Лабана, совершил антипод Каннингема, вечный экспериментатор и мастер деконструкции Уильям Форсайт. Это случилось в 1983 году, когда Форсайт получил травму колена (ирония состоит в том, что та же причина и вынужденный отдых помогли в 1927 Курту Йоссу внести решающий вклад в формирование кинетографии). Упорядоченную гармоничную вселенную Лабана Форсайт переосмыслил, вывернув наизнанку ее законы. Он сделал ее принципом не равновесие, а падение, не движение из одного центра, внутри одной сферы, а движение из множества сфер со своими центрами, конкурирующих и несогласованных друг с другом.

Форсайт ввел теорию и нотацию Лабана в свою лабораторию по созданию движений, о сложности которой дают представление интервью с танцовщицей Франкфуртского балета Даной Касперсен. Так, в «A LI E IN A©TION. Часть I» (1992) Форсайт создавал эти движения через итерацию: «Мы взяли листы прозрачной бумаги, нарисовали на них формы и нарезали геометрические фигуры, которые затем вновь сложили, чтобы создать трехмерную поверхность, под которой открывалась другая. Мы наложили на верх книжной страницы сплющенную проекцию куба Лабана и сгенерированные компьютером временные шкалы, организованные в геометрические фигуры (работа Дэвида Керна и Билла [Форсайта]). Потом мы их отксерили. Затем мы перенесли простые геометрические фигуры на эти копии и повторили процесс, пока не получился многослойный документ. Мы использовали этот документ для начала, чтобы сгенерировать движение. Потом каждый из нас создал свой перечень символов нотации Лабана, временных шкал, букв, чисел из документа, и эти списки мы использовали как карту, по которой можно ориентироваться в сценическом пространстве и структуре произведения в целом. Слова, которые должны были проступить через вырезанные фигуры на документе, были переведены в 27‑частный алфавит движений, который создал Билл (алфавит отсылает к серии мелких жестов, основанных на словах. В этом случае H передается через жест, отражающий мысль о слове Hat — шляпа). Нарисованные линии, соединяющие слова, видны на планшете сцены, и 3D объекты, сложенные из бумаги, воображаются как объемы или линии, вписанные в пространство сцены, вдоль которых направлены эти фразы из жестов, которые мы сделали. Например, я беру жест из моего первого слова: согнутая рука с плечом, перемещающаяся от высшей к низшей правой точке (согласно модели Лабана), и перенаправляю этот жест в пространство, следуя фигуре на карте, которую я воображаю спроецированной в пространство сцены» [Dana Caspersen. It Starts From Any Point: Bill and the Frankfurt Ballet // Choreography and Dance 2000, Vol. 5, Part 3. P. 24–39. 2000].

Современный танец во многих его видах не отвергает нотацию. Скажем, горячим ее сторонником является француз Анжелен Прельжокаж, записывающий свои балеты по системе Бенеш. В этой же системе записаны три балета (четыре партитуры) Уильяма Форсайта, в том числе «In the Middle Somewhat Elevated» и «Херманн Шмерманн». Правда, в 1990 году эксперт по Labanotation дал заключение, что хотя процедуры, производимые c движениями в балетах Форсайта, в целом поддаются записи, последовательность движений саму по себе нотировать невозможно [Steven Spier. William Forsythe and the Practice of Choreography: It Starts From Any Point. P. 123]

Однако есть странная закономерность в том, что большинство хореографов, испытавших влияние идей и личности Лабана, даже те из них, кто знал нотацию, не слишком заботились о сохранении своих творений и не считали консервацию своей миссией. Из 40–50 балетов Курта Йосса, соавтора кинетографии, осталось всего четыре, записанных Анн Хэтчинсон Гэст по Labanotation в 1973 году и возобновленных в 1976 году в Джоффри Балле. В завещании Мерса Каннингема было прописано, что его хореография умрет вместе с ним. Пина Бауш при жизни ничего не предпринимала для записи своих работ, ее мало заботило, сохранится или нет «Западный ветер» (Wind von West, 1975), в 2014 году с большим почтением реконструированный и нотированный Джоном Гиффиным в Германии и Америке также при содействии Dance notation bureau. Триша Браун больше не собирается показывать свои балеты.

Разочаровавшись в хореографии как мистическом послании, способном останавливать войны; в том, что массы могут объединяться в танцах с природой и космосом, а не для демонстрации силы политическим оппонентам и устрашения внутренних врагов, наследники Лабана и вдохновленные им хореографы парадоксально приблизились к его важнейшему, как кажется, идеалу — самопознанию в танце, не поддающемся документированию. В их работах воплотилась идея, что создание хореографии есть способ интенсивно и разнообразно жить своей жизнью, предоставив перебирание драгоценностей из «сокровищницы движений» прошлого менее творческим и менее счастливым последователям.