Практически все поздние роли Дмитрия Брусникина оказались не просто ролями, но еще и очень личным высказыванием артиста о времени, в котором ему выпало жить, и о себе самом

В марте 2018 года в МХТ показали документальный спектакль Виктора Рыжакова «Солнце всходит» — к юбилею Максима Горького. Брусникин играл совсем небольшой эпизод — произносил строки из воспоминаний академика Лихачева о печально знаменитой поездке писателя на Соловки. О погибшем четырнадцатилетнем мальчике, решившемся рассказать Горькому о том, что на самом деле происходило в Соловецком лагере особого назначения. Брусникин говорил эти слова просто, без нажима, с бесстрастностью летописца, к которой примешивалась горечь и осознание трагичности эпохи. Особенное нравственное чутье и опыт совестливого проживания жизни — то, что отличало многих героев Брусникина в спектаклях последних лет. Часто казалось, что актер играет самого себя в предлагаемых обстоятельствах, просто примеривает на себя ту или иную историю, разделяя со своим персонажем его мучительные поиски ответов на главные вопросы. Он был частью того театра, где человек, выходящий на сцену, интересен сам по себе, где личность исполнителя не менее важна, чем мастерство. Естественность интонации неспешно размышляющего человека, доверие к зрителю как к собеседнику, колкая ирония внимательного наблюдателя жизни — в случае Брусникина личные качества становились основой сценического образа, каждый из которых обладал множеством нюансов и особенных черт.

Его Довлатов в «Новом американце», спектакле Петра Штейна, шедшем на сцене МХТ два десятка лет, был сложно устроенным организмом, тонко реагирующим на все проявления времени. В середине 90-х, когда вышел этот спектакль, растерянность героя, его чужеродность, одинаково неизбежная и на хмурой родине, и в беспечной стране мечты, были до боли понятны и встречали сочувствие в зрительном зале, состоящем преимущественно из советской интеллигенции. Довлатов Дмитрия Брусникина сочетал в себе философскую глубину и полудетскую доверчивость к жизни, к человеку. Он играл своего персонажа не просто саркастичным свидетелем времени, но и человеком прежде всего самоироничным, способным увидеть себя со стороны во всей нелепости бытовых ситуаций. Взъерошенный человек с похмелья, обнаруживший в своей захлам-ленной квартире манерную женщину в желтом платье, он осторожно выяснял, что же случилось вчера и откуда она появилась здесь, утыкаясь в абсурдность коротких ответов. Подстраивался и так и этак, комично возмущаясь деловитостью женщины, принявшейся за уборку. «А где любовь, я вас спрашиваю?! Где половодье чувств?!» Мягко отражал атаки — и озабоченной чопорной экскурсоводши Авроры, и типичного старика-пропойцы, у которого снял комнату. Этот Довлатов как будто честно признавался себе в беспомощности перед убогой жизнью с ее искореженными моральными нормами, в интеллигентской неспособности к авантюрным решениям. Признавался без бравады ущемленного человека, гордящегося своей уникальностью или лелеющего свою отдельность. По ходу спектакля терял непосредственность восприятия действительности, становясь философом поневоле. Событиями для него становились не внешние обстоятельства, а новые мысли, новые взаимоотношения с реальностью. Наваливался возраст, накапливалась апатия, надежды рассеивались, амбиции теряли смысл. Чуть удивленно наблюдал он за своими соотечественниками в их нелепых попытках стать американскими бизнесменами, сочувствовал, но берег личное пространство. Один из самых точных эпизодов — встреча с бывшим зэком, которого он сторожил в молодости, во времена службы в ВОХР. Пронырливый парень в белой униформе официанта выпрашивал деньги, а Довлатов всматривался в этого проходимца с какой-то трепетной нежностью, с деликатностью интеллигента, привыкшего уважать другого только за то, что он тоже человек. «А я вас помню! Я вас вспомнил», — говорил он, и безжалостные время и пространство на какой-то момент отступали. В финальных сценах он играл опыт, мудрое принятие странной судьбы, и в то же время сочувствовал своему поколению, которому выпало строить коммунизм вместо нормальной жизни. Здесь Брусникин как будто выходил за пределы сюжета, роли, обращаясь непосредственно к залу от первого лица. Спектакль постепенно устаревал в своих постановочных приемах, но тема сознательно выбранной невписанности в предлагаемые историей обстоятельства продолжала звучать.

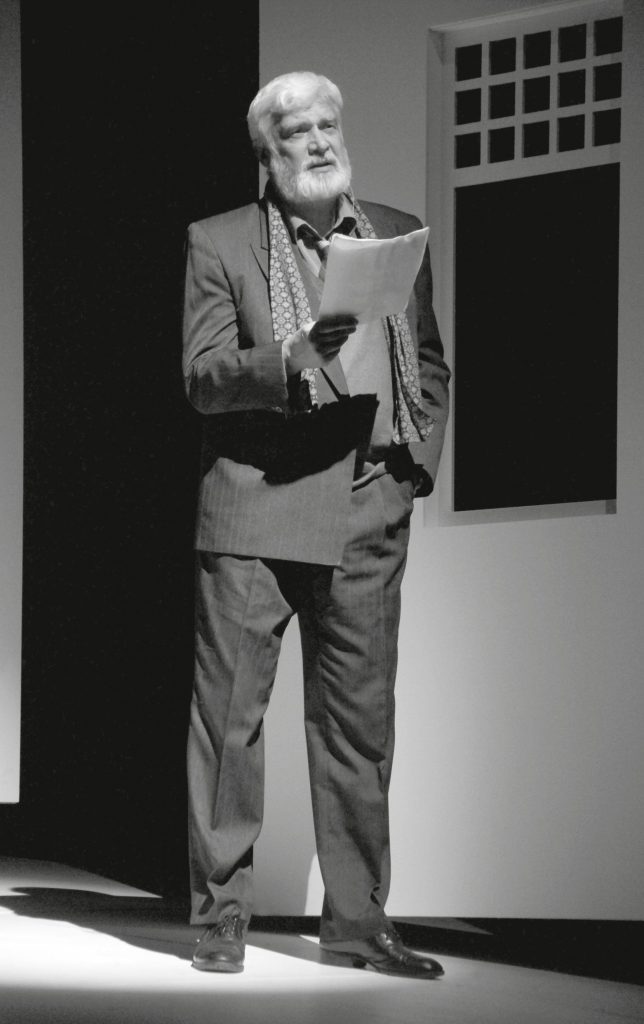

Нравственную метаморфозу Брусникин подробно и сдержанно играл в спектакле Казимира Лиске Black and Simpson: его герой проделывал кропотливую душевную работу, чтобы простить убийцу своей дочери. Аскетичный спектакль концентрировал зрительское внимание на тексте: Black and Simpson, основанный на реальных событиях, представлял собой переписку, поданную в ретроспективной манере — от последнего текста к первому. Это помогало избежать сентиментальности: не спекулируя на эмоциях, спектакль исследовал пройденный героем путь. Брусникин читал последние письма уверенно, фиксируя налаженность, привычность этого общения договорившихся между собой людей. Напротив, строчки первых посланий произносил мучительно, с паузами, как будто выталкивал из себя слова. Мучительно заставлял себя вернуться к страшному событию, выспрашивал о подробностях убийства и изнасилования: он не отмахивался от боли — знание помогало принятию и прощению. Не упуская деталей, Брусникин создавал образ человека, чья вера осмысленна и выстрадана, чей нравственный выбор базируется на корневых традициях: с нежностью и внимательностью он рассказывал о своей земле, об урожае, о погоде. Его герой не претендовал на роль нравственного примера, его метаморфоза была делом интимным, внутренним: актер акцентировал внимание на неуверенности, на сомнениях, на откровенности, с какими Гектор просил помощи у своего визави. Как и в «Новом американце», Брусникин играл тотальное доверие к своему собеседнику, уважение к человеку как таковому. Мудрость, осознанность Гектора сочетались с очевидной наивностью, с детской ясностью понимания мироустройства.

Играя Гектора (как и других своих героев), Брусникин соединял ефремовскую выучку, психологическую подробность и документальную манеру современного театра: он рассказывал о своих персонажах, постепенно превращаясь в них. В «Реке с быстрым течением» по прозе Маканина играл рассказчика, писателя, сочинявшего собственный мир, и постепенно входил в образ, становясь действующим лицом собственного рассказа. В «Чапаеве и пустоте» его Тимур Тимурович был поначалу похож на самого Брусникина. Это иронически обыгрывал режиссер Максим Диденко: Брусникин спускался на сцену из зрительного зала, оглядывал молодых актеров, своих учеников, выстроившихся в шеренгу, и вздыхал: «Как представлю себе, сколько будет с вами возни, аж страшно становится». Он расхаживал между ребятами как лектор: объяснял, рассказывал, но постепенно рождался персонаж — одержимый фанатик-экспериментатор, холодный аналитик своей эпохи, застрявшей между СССР и новой Россией.

Отдельной страницей в актерской биографии Дмитрия Брусникина стал спектакль «Пьяные» Виктора Рыжакова по пьесе Ивана Вырыпаева: комический дуэт с Игорем Золотовицким стал образцом безудержной буффонады. С выбеленными лицами, с клоунскими красными носами, они, Карл и Густав, перекрикивая друг друга, выстреливали отдельными репликами абсурдного монолога: «Кто убил твою мать?!» — «Моя мать жива!» и т. д. Ломаная, марионеточная пластика, нетвердая походка нетрезвого человека, высокий голос с ноткой обиды непризнанного проповедника — Брусникин с азартом перевоплощался в эксцентричного чудака-философа и обывателя одновременно. В «Пьяных», если сравнивать с другими спектаклями, актер проделывал обратный путь — от персонажа к себе. Во второй своей сцене он постепенно освобождался от комической атрибутики, замедлял резкие движения, выравнивал голос: эйфория заканчивалась, его герой, трезвея, осознавал мир в его реальных очертаниях и скрытых смыслах.

Последним спектаклем, который сыграл Дмитрий Брусникин, стал Black and Simpson в «Практике»: актер вышел на сцену, чтобы еще раз сыграть такого близкого его натуре персонажа. Сыграть эволюцию, процесс, который для Брусникина всегда был важнее и плодотворнее, чем статичный, оформленный результат.