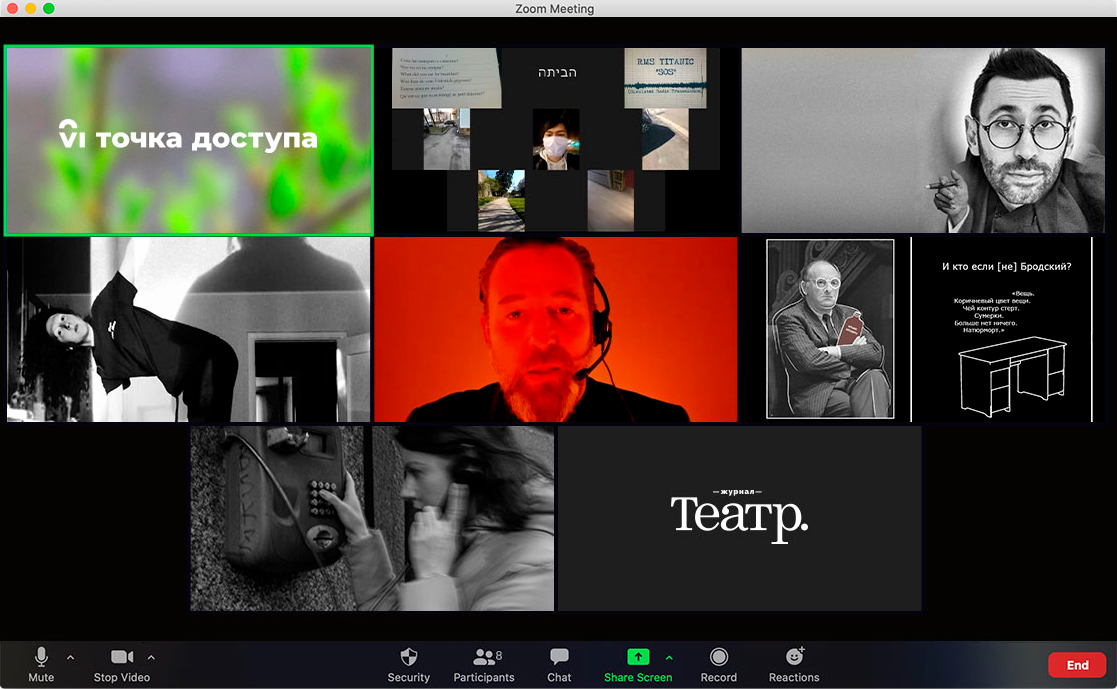

Крайне важным результатом изолированного существования стало появление абсолютно нового театрального онлайн-контента. Одним из первопроходцев на этом пути оказался фестиваль театра в нетеатральных пространствах «Точка доступа», объявивший «Спонтанную программу».

Куратор «Спонтанной программы», петербургский театровед и продюсер Алексей Платунов собирал афишу в течение всего апреля, и первоначально появившаяся пятерка проектов переросла в 44 спектакля-участника из 173 поданных заявок. Очевидный digital-взрыв театрального сознания располагает к размышлению о переменах в статусе авторов и зрителей, о тотальной демократизации процесса создания спектакля, о каналах и платформах коммуникации, о природе игры и о новой этике в цифровом измерении. Многие из этих тем прозвучали ярче или вообще актуализировались в пандан спектаклям благодаря просветительскому блоку фестиваля, сформированному куратором Юлией Клейман. Встречи с мастерами театрального авангарда и адептами онлайн-искусства — от знаменитого американского режиссера и теоретика Ричарда Шехнера до британского экспериментатора Тассоса Стивенса — были ценной теоретической прелюдией к потоку создаваемых здесь и сейчас онлайн-спектаклей. Кроме того, они провоцировали ревизию и нашего индивидуального контекста, связанного с интернет-театром как таковым. В первой части совместного проекта журнала ТЕАТР. и фестиваля «Точка доступа» разбираемся в этом цифровом повороте.

Содержание статьи

1. «Цифра» в российском театре

2. Выбор платформы как часть концепции

3. Цифровая идентичность и новая этика

4. Соучастие как эксперимент над собой

5. Кто играет в онлайн-театре?

— 1 —

«Цифра» в российском театре

В России цифровой театр, конечно, существовал и до исторического поворота 2020 года. Трендсеттером этого явления во многом был Андрей Могучий. Именно он в 2012 году посвятил один из своих проектов синтезу театра и новейших информационных технологий. Участники регулярной лаборатории ТПАМ (Театральное пространство Андрея Могучего) в тот год, в преддверие открытия Новой сцены Александринки переводили в виртуальную реальность роман «Преступление и наказание», а зрители наблюдали за этим процессом через интернет.

Онлайн-технологии также начали возникать в аналоговых драматических спектаклях. Среди известных — «Shoot/Get Treasure/Repeat» (2012) Дмитрия Волкострелова и Семена Александровского в театре Post. Шестнадцать пьес Равенхила обычно показывали в разных локациях наподобие музея современного искусства, а финальный эпизод разыгрывался в Facebook. Персонажи сидели с раскрытыми ноутбуками и вели переписку в соцсети, а зрители могли присоединиться. Или «Лесосибирск Лойс» лесосибирского театра «Поиск» в режиссуре Родиона Букаева (2017), где сюжет разворачивался с помощью общения в сети Вконтакте.

К концу 2010-х количество цифровых экзерсисов начало расти, а их разнообразие проявляться гораздо заметнее. Это могли быть VR-эксперименты, объединяющие технологии кино, театра и виртуальную реальность в единый драматический сюжет и представленные зрителю с помощью специальных очков. Первым из них был тюменский спектакль «В поисках автора» (2017) режиссера Данила Чащина, на котором из-за несовершенства технологии очки приходилось снимать через три минуты и переключаться на реальных актеров. Из свежих VR-проектов — «Я убил царя» (2019) Михаила Патласова, восстанавливающий в виртуальной реальности сюжет гибели последнего российского императора.

К цифровому театру можно отнести и спектакли с использованием бинауральных технологий. Записанный объемным звуком в широком смысле текст спектакля подается в наушники зрителю, и он получает впечатление обволакивающей новой реальности. Пионером такого театра в России стал Rimini Protokoll и Штефан Кэги с его знаменитым «Remote X», адаптированный для Москвы и Санкт-Петербурга в 2015 году.

А уже в 2019-м на идее спектакля, представленного через аудиосопровождение с эффектом дополненной реальности, вырос Мобильный художественный театр. Его создатель Михаил Зыгарь выпустил уже более десятка аудио променад-спектаклей — от «1000 шагов с Кириллом Серебренниковым» до «Свинарки и пастуха».

Однако здесь стоит оговориться, что границы цифрового театра и его подвидов еще не определены. При желании к нему можно отнести все проекты, которые пользуются информационными технологиями для создания театрального высказывания. Но в этой статье пойдет речь о конкретном явлении — онлайн-театре, формат которого спровоцирован режимом изоляции и невозможностью для зрителей получать театральные впечатления вне интернета.

До пандемии собственно онлайн-спектаклей, осваивающих принципы трансляций на разных интернет-платформах, было совсем немного. К примеру, в 2018 году Максим Диденко создал интерактивное онлайн-шоу «Asmodeus», где зрители голосованием могли менять ход действия. По-видимому, чтобы театральный люд по-настоящему обратил свое внимание на потенциал онлайна, понадобилось закрыть все театры и посадить режиссеров, драматургов и актеров перед компьютерными экранами.

— 2 —

Выбор платформы как часть концепции

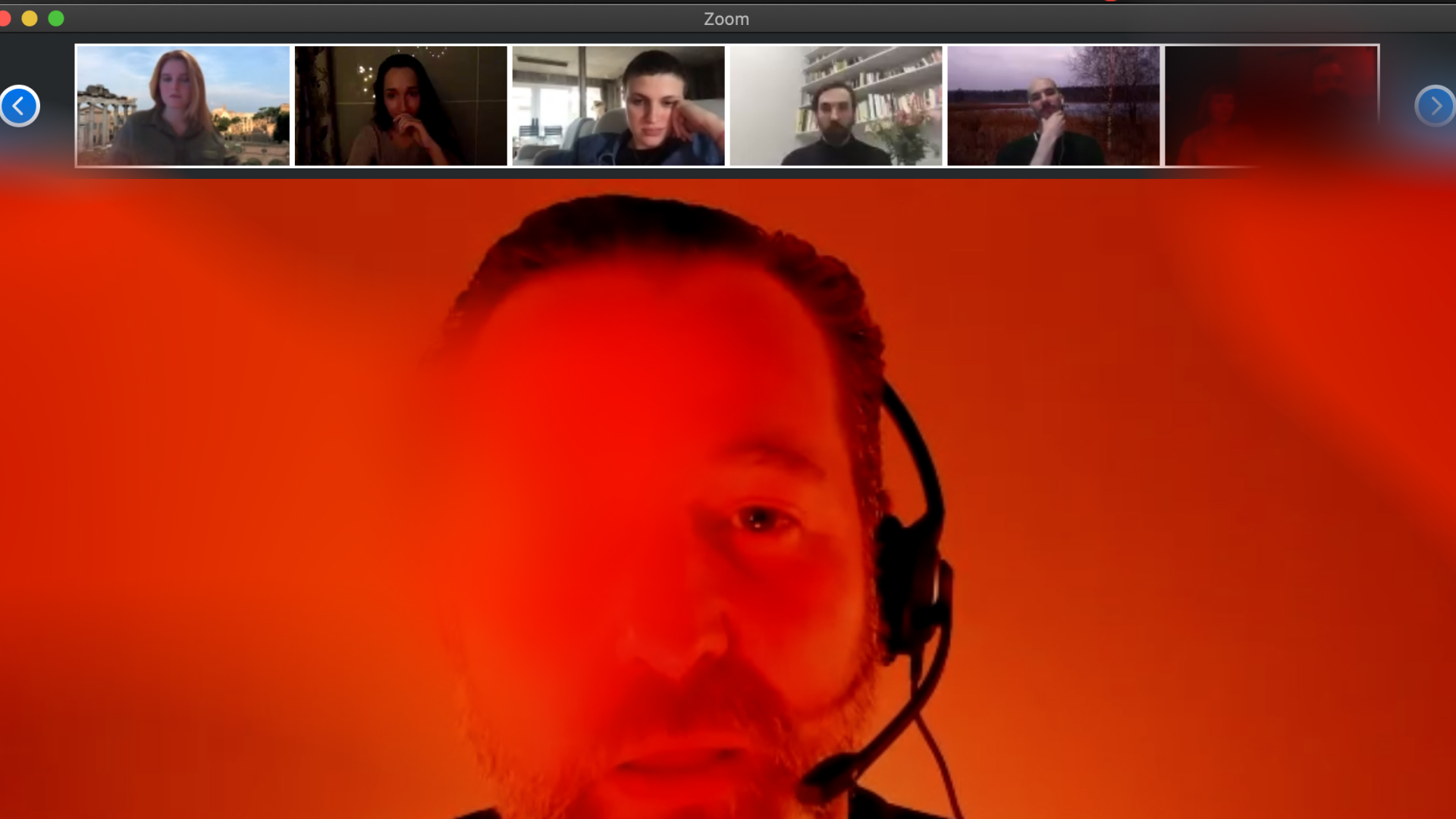

Зрители «Спонтанной программы» столкнулись с таким разнообразием виртуальных пространств, что понятие сайт-специфик пережило новое рождение. Каждая цифровая платформа имеет свой круг возможностей, который мы усвоили еще в докарантинной жизни, поэтому уже сам выбор Zoom`a, Skype`a или YouTube`a задает некоторые ожидания. Не совсем ясно, задумывались ли об этом авторы проектов, ведь они создавали их действительно спонтанно, но соответствие того или иного замысла инструментарию и технологиям конкретной площадки отличало наиболее удачные из них.

В названии спектакля «И кто если (не) я» Анастасии Бабаевой первые буквы образуют слово ИКЕА. Именно в нее вместе с другим зрителем вы отправляетесь на онлайн-шопинг за покупками. Таким образом, участников всего двое. Естественно, что эти предлагаемые обстоятельства лучше всего ложатся на приложение типа Zoom или Skype — с возможностью живой онлайн-коммуникации, а также одновременного существования зрителей и актеров на экране. Skype и был задействован режиссером. Спусковым крючком вашего интереса становится предложение — получить мебель бесплатно, в том случае если вы совпадете в выборе с партнером-незнакомцем и согласитесь на приобретение абсолютно идентичного набора. Поистине драматическая завязка, для многих явно имеющая аналоги сложного совместного шопинга в реальности, лишь предлог и мистификация для знакомства с другим человеком и в чем-то с самим собой. Консультант магазина ловко сочетает прогулку по страницам икеевского сайта с вопросами о вашем детстве, мечтах, путешествиях и страхах, так что незаметно к концу спектакля вы уже знаете друг о друге немало, а значит образуется подлинный человеческий контакт на основе ваших историй и совместных покупательских усилий. Очевидно, что проект Бабаевой использует то, что в офф-лайн пространстве мы называем приемом театра в театре, когда внутри спектакля разыгрывается еще один, чтобы стать метафорой и ключом к пониманию первого. В случае «И кто если (не) я» в пресловутую мышеловку попадают зрители: через сюжет создания гипотетического интерьера своего дома, мы незаметно для себя складываем в целостную историю воспоминания, мысли, эмоции свои и нашего визави, а значит, наше я и оказывается художественным результатом, с которым мы вдруг встречаемся через полтора часа онлайн-блужданий.

В шоу «I don’t want to see this», мастерски адаптированном Федором Елютиным для Zoom, зритель становился соискателем работы в компании Facebook и попадал на тренинг по отсеву неприемлемой информации. Спектакль был создан на основе реального тренажера для модераторов контента конкретной соцсети, рассказ о котором стал достоянием общественности из-за случайной утечки конфиденциальной информации и ее последующей публикации в газете «Guardian» в 2017 году. Актеры Екатерина Шибаева и Алексей Розин, выступившие в роли коучеров, в формате zoom-конференции сообщали об алгоритмах цензуры в соцсети: угрозы, оскорбления, изображения насилия и порнографии должны быть тотчас же удалены из наших лент. Нагота допустима, если она является произведением искусства, а принадлежность к нему определяется очевидностью материалов изготовления — красок, мрамора и т.д. От угроз в чей-то адрес следует избавляться, если в них указаны время, место и способ их приведения в жизнь. Тренеры объясняли правила, а затем предлагали анонимно проголосовать за возможность присутствия того или иного контента, а результаты голосования выводили на экран. Кроме того, благодаря спектаклю я узнала, что в Zoom есть переговорные комнаты, где разделенные на группы участники могли делиться историями, связанными с угрозами в интернете и фактами фейсбучной цензуры. В финале нам пообещали показать самый страшный контент, но на самом деле выложили правду о тяготах работы реальных модераторов Facebook. О гигантском объеме жестокой информации, которую они должны обрабатывать ежедневно, а на каждое решение тратить не больше 10 секунд. О дешевизне рабочей силы, которую использует богатая корпорация, нанимая сотрудников в основном из Азии. Об отсутствии организованной для них психологической помощи, несмотря на статистику о депрессивных состояниях в связи с постоянным просмотром сцен изнасилования, убийств и самоубийств.

Авторы проекта «Вавилонская прогулка» Сергей Тейфель, Константин Почтенный и Дмитрий Крестьянкин объединили людей, говорящих на разных языках, и предложили отвечать на одни и те же вопросы о себе, а зрителям наблюдать за этим лингвистическим многоголосьем. Подходящим для этого местом действия оказался YouTube, предлагающий онлайн-трансляции без визуального включения зрителя, но с эффектом живого присутствия в процессе перформанса и возможностью комментирования. На экране мы видели всех перформеров сразу, которые куда-то шли — каждый в своей стране (Россия, Италия, Казахстан, Америка, Германия и др.), пытаясь отвечать на вопросы и распознавать ответы друг друга. Постепенно по ходу развития действия языковой барьер исчезал, исполнители начинали понимать друг друга без знания языка, а вслед за ними и зрители ощутили причастность самой идее единения — не только пандемического, но и театрального. Идея коллективной конференции буквально спроецировала в своем сюжете положение человека в традиционном зрительном зале, который, приходя на спектакль, волей-неволей объединяется в единое эмоциональное, интеллектуальное, художественное поле с другими зрителями. Он может соглашаться или конфликтовать с соседями, но выпасть из этого коллективного диалога практически не в силах.

Маша Сапижак и Марго Румянцева создали серию видеоперформансов «CoVibe19», точно распознав формат Инстаграма, в котором, как и на YouTube, можно организовывать стримы и комментировать, но частью его культуры стала визуализация и ориентированность на короткую дистанцию восприятия. Девяти исполнителям были последовательно даны девять заданий по нестандартному освоению собственной квартиры. Например, им было предложено максимально долго открывать дверь в комнату или представить пачку крупы как арт-объект. А зрители наблюдали за тем, как, благодаря индивидуальности перформера, обыденные жесты и изоляционная повседневность превращаются в артефакт. При этом каждый мог присоединиться к действу и выложить свой вариант домашних «вибраций». Кроме того, все показы этого перформанса объединялись его создателями в единый инстаграм-журнал со стильной айдентикой.

Телеграм-каналы позволяют выстраивать нарративные цепочки и быстро вовлекать в движение сюжета. Таким образом был устроен аудиопроменад «Я делаю тебе сайт-специфик, пока ты режешь лук у себя на кухне». Драматург Анастасия Букреева и режиссер Олег Христолюбский проводили анкетирование и выясняли подробности изоляционного быта, узнавали о детских воспоминаниях, предполагаемых путешествиях и окружении каждого зрителя, чтобы составить сценарий будущего спектакля. В результате каждый становился участником индивидуального развлекательного квеста по дому с примеркой на себя разных ролей, во многих случаях недоступных в период самоизоляции. Ты мог попасть в неосуществленное путешествие, бороться со страхами в замкнутом пространстве, предаваться экстатическим танцам, побеждая вынужденную гиподинамию, etc.

Наиболее нестандартно выявился драматургический потенциал Facebook и Вконтакте, поскольку они выступают не только средством формирования виртуального образа пользователя, но и существуют в качестве мессенджеров. Обнаружению драматического конфликта между видимостью и сущностью профиля в социальной сети был посвящен спектакль «Согласие на обработку персональных данных». Его авторы Илья Голицын, Евгений Зайцев и Олег Циплаков предложили незнакомым людям обменяться профилями в популярных соцсетях и проверить, насколько в них сильны вуайеристские наклонности и желание высказаться от имени другого человека. Соответственно, зрителями всего этого процесса были не только люди, присутствующие на перформансе, но и все френды владельца профиля, оказавшиеся в доступе в момент спектакля. Экспериментирование с публичным разрушением приватного пространства было больше похоже на настоящий социальный эксперимент, чем на театральную акцию.

Разумеется, мы находимся только в начале понимания театрального потенциала платформ, хотя практически все ими пользуемся. И тут одним из главных итогов «Спонтанной программы» стало осознание всеми причастными к процессу, что цифровая личность любого юзера может стать драматургическим материалом.

— 3 —

Цифровая идентичность и новая этика

Театральный поворот в цифре позволил отстранённым взглядом посмотреть на это богатство. Ежедневно в социальных сетях мы рассказываем о своей жизни, эмоциях, мыслях, существуя в едином живом потоке, но часто уже через неделю и не помним, чем мы делились с другими. На встрече со своим виртуальным двойником во всех его подробностях, которые ты сразу даже не можешь распознать, строился сюжет спектакля «Единство одиночества». Его авторы Элина Куликова и Артем Томилов сканировали профили социальных сетей зрителя до начала спектакля и инициировали его беседу с неким персонажем тет-а-тет. В течение встречи этот персонаж цитировал ваши же тексты, часто опознаваемые только после окончания действа. Показательно, но эффект от встречи со своим цифровым я сохранялся у меня еще и в связи со странным ощущением, что есть место, где твоя идентичность зафиксирована намертво, хотя ты уже совсем другой.

При этом большинство проектов рождали размышления о праве на privacy этой цифровой личности. Например, уже упоминаемое «Согласие на обработку персональных данных». Или перформанс Марии Пацюк и Николая Мулакова — «CLOUDME», в котором зрители получали доступ в компьютер Николая, и выбранный по желанию один из них в присутствии остальных исследовал всю хранящуюся там информацию. Оба эксперимента строились на одном из главных цифровых страхов — страха утечки конфиденциальной информации. Боязнь каждого быть уличенным в каком-то неблаговидном высказывании или просто оказаться смешным, не соответствующим своей репутации или имиджу в сети, были детонатором напряжения и искупали некоторую драматургическую наивность акций.

Вообще проблема неприкосновенности личного цифрового пространства и разрушения privacy стала для меня центральной в «Спонтанной программе». В цифровую эпоху под предлогом антитеррористических мер государство претендует на все большее погружение в личное пространство каждого. Корпорации, банки, поисковые системы сканируют наши ежедневные запросы и данные, стремясь повысить эффективность продаж. И даже программы, которые отслеживают местонахождение и действия людей в период изоляции, вызывают много вопросов. Одним словом, Big Data делает свое дело. Конечно, это вызывает отторжение и горячее желанию сохранить свое privacy. Кому хочется, чтобы за ним следили и использовали тайно полученную информацию в своих целях? Тем не менее, некоторые спектакли предлагали отказаться от приватного пространства, позволить другому человеку зайти в него и даже производить действия от твоего лица. Когда я сама получила такую возможность в профиле Facebook совершенно незнакомой мне девушки, то, честно скажу — растерялась: ни прочитать сообщения, ни написать пост от ее лица не смогла, хотя понимала, что от меня ждут каких-то действий зрители проекта. Очевидно, что я не являюсь целевой аудиторией «Согласия на обработку персональных данных». И очевидно также, что многие останутся за бортом этого и подобных спектаклей, то есть, театр изначально и сознательно обрезает доступ к максимально широкой аудитории, а между тем, этот перформативный акт выглядит нишевым.

С другой стороны — и, видимо, это обратная сторона тотальной диджитализации в том числе личного пространства — я все чаще наблюдаю в театре потребность зрителя в нарушении его личных границ, в желании допустить в них совершенно незнакомых людей, — как в онлайн-пространстве, так и в реальном измерении. Еще до изоляции я приняла участие в перформансе Андрея Короленко «Близость» новосибирского театра «Синестетика», где от нескольких десятков зрителей, собранных в пустой черной комнате, требовалось разбиться на пары и осуществить тактильный контакт. Так вот: с поразительной для меня быстротой люди не просто взялись за руки, а начали обниматься и целоваться с людьми, которых впервые увидели пять минут назад. Сама я почти сразу оставила партнера-соучастника и предпочла разглядывать контактные этюды со стороны. То есть, театр в данном случае вполне очевидно восполняет дефицит личных и даже интимных коммуникаций, беря на себя моральную ответственности за подобную «близость».

При всем при этом, такого рода театр — онлайн и оффлайн — провоцирует вопросы новый этики будущего цифрового социума. Какой уровень приватности должен быть гарантирован каждому? В каких случаях право оставаться в зоне закрытой информации превращается из обычной практики в роскошь? Наступит ли эра полной цифровой открытости? Вопросы эти пока открыты не только для театра, но и для общества в целом. А театры, пытаясь избежать недоразумений, предлагают поставить реальную подпись в документе о защите персональных данных, на уровне контракта подтверждая свое добровольное участие в эпатирующих опытах.

— 4 —

Соучастие как эксперимент над собой

Еще одна важная тема, которую стоило бы обсудить: ни одно из этих арт-высказываний не могло бы состояться вне активного зрительского участия. Причем в наиболее воздействующих спектаклях оно принципиально отличалось от того единения зрительного зала, которое свойственно традиционному театру. Зритель не просто наблюдал или являлся активно воспринимающим субъектом в процессе коммуникации, — он мог управлять ею и даже менять содержание происходящего. Так присутствующая практически в каждом проекте «Спонтанной программы» партиципаторность возвращает нас к популярной век назад идее театра как формы проектирования и преобразования жизни. Умноженная виртуальными средствами тяга художника к созданию модели возможного мира максимально провоцирует зрителя воспринимать коммуникацию не как отстраненный художественный акт, но как опыт освоения представленной квазиреальности.

В психотерапевтической утопии «Игрушки Люшера» Ильи Мощицкого зритель сталкивался с намеком на возможность форматирования собственной личности. В ней предлагалась zoom-игра в сеанс с психоаналитиком для COVID-изолированных. Перформер в образе психоаналитика, которым в моем случае и был Мощицкий, давал участникам разного рода задания, чтобы проверить насколько мы готовы к выходу из карантина. Можно было попробовать открыть резервы своего подсознания техникой свободных ассоциаций или через придуманный тут же диалог проработать встречу с гипотетическим хамом из подъезда твоего дома. Поговорить с грубым соседом у меня, на удивление, получилось вполне колоритно, а вот мгновенно включить поток бессознательного оказалось невероятно сложно. Разнонаправленность ролевых предложений и неспособность быстро на них отреагировать заставляла задуматься о своих паттернах и остроумно обнаруживала их условно-театральную природу.

А в спектуляторном онлайн-казино «VОБЛАGO» Екатерины Августеняк и Юрия Сорокина шел разговор о переустройстве коллективной системы. Перед началом каждый мог выбрать себе аватар с определенным сценарием поведения или играть в открытую, а также переводил сумму в 500 рублей на счет казино, чтобы использовать ее в качестве ставки. Среди предложенных моделей были совершенно разные — от эко-активиста до апологета просвещения. Затем в режиме zoom-конференции происходила встреча пятерых участников с крупье, который объяснял правила игры. Разыгрываемые в каждом раунде деньги можно было класть в общую кассу (тогда они удваиваются и в каждом раунде делятся на всех) или оставлять себе. При этом в финале выигрывал тот, кто накопит большую сумму, а после окончания можно было пожертвовать ее в реальный фонд в соответствии со своей маской, передать казино или оставить себе. В процессе действия становилось понятно, что экономически выгодно быть открытым и равноценно заботиться об окружении, тогда и сам получишь максимальный профит. Таким образом, пятеро игроков имели практическую возможность выстроить коммуникацию так, чтобы силами разума подступить к идеальному обществу для каждого. В моем варианте игры это получилось легко, и футурологические мечты о посткапитализме с человеческим лицом на момент спектакля показались удивительно приблизившимися. Однако, по рассказам очевидцев, некоторые участники на последнем этапе игры обманывали остальных и присваивали себе все деньги.

Во всех представленных вариантах условием вовлечения зрителя в партиципаторную практику становилась игра, как и положено древнейшему механизму приобщения к любой вторичной реальности.

— 5 —

Кто играет в онлайн-театре?

Совершенно очевидно, что не всякая игра, как в аналоговой, так и в цифровой действительности может привести к театру. В традиционном театре совместное физическое присутствие актеров и зрителей в процессе перевоплощения всех элементов зрелища в то, чем они не являются, составляет специфику театральной игры и дает особый эффект восприятия. Оно позволяет сценическому искусству сохранять прочные позиции в мире, где есть кино, телевидение, компьютерные игры. Скорее всего, когда во многих проектах онлайн-театра художники задавали обстоятельства погружения зрителей в зону чужого приватного пространства, возникающий у них адреналиновый трепет и эмоциональная энергия должны были стать эквивалентами того самого «здесь и сейчас» в обычном театре. И во многом становились. Но, как уже говорилось, такого рода эксперименты, явно привлекут немногих.

Иной, на мой взгляд, более перспективный ракурс находили спектакли, где главным становился феномен театра участия. С конца прошлого века роль зрителя в театра не только усиливалась, но постоянно структурно усложнялась. Да и количество партиципаторных спектаклей соствялет едва ли не половину европейской театральной афиши. В России, конечно, эта цифра не так велика, но и она неуклонно растет. Зритель, попадая, к примеру, на спектакли Rimini Protokoll или театра Post, получает возможность присутствия в процессе наравне с актером, а иногда и совершенно его заменяя, и примеряя разные роли на себя. И уж конечно театр, возникающий на просторах цифровой реальности, в которой мы постоянно придумываем себе множество масок и аватаров, не мог не увлечься драматизмом отношений между маской и персоной или между разными масками одной персоны в онлайн-реальности. Авторы спектаклей «Спонтанной программы» сместили ролевую активность актера на зрителя, с помощью информационных технологий сочиняли для него обстоятельства драматургического выбора, поступка, реакции, любого действия и побуждали его создавать сценарий на основе его же личностных свойств. А художник ловко или не очень манипулировал этим материалом. Благодаря работе авторов с цифровой идентичностью и с проектированием различных миров, зритель встречался с самим собой как с персонажем и открывал другого в самом себе. Так, партиципаторный театр достиг своего апогея в онлайн-формате, а театральное искусство в целом опять повернуло, казалось бы, противоположные его специфике технологии в свою пользу.

И команда «Точки доступа», затеявшая этот интенсивный месячный марафон, тут выступила самым крупным агрегатором нового театрального движения, объединив стремление российских драматургов, режиссеров, перформеров, музыкантов, художников, веб-дизайнеров, продюсеров совершить выход в виртуальную среду. Предложено такое количество рабочих идей и такой богатый для театра материал, что теперь остается их только развивать. Напомним, что и основная программа «Точки доступа 2020» тоже перенесена в онлайн, так что готовьте свои гаджеты.

Фестиваль «Точка доступа» проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Союза театральных деятелей России, информационной поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция». Фестиваль проходит в рамках проекта «Новые технологии и инновации в театре» и биеннале «On The Edge», реализуемых при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония», журнал ТЕАТР. — информационный партнёр фестиваля.