В России и Франции жанр кабаре при всех взлетах «Летучей мыши» и изяществе Le Chat Noir не пронизал собой собственно театральную культуру. Зато в Германии традиция политического кабаре, которой отдали дань Ведекинд и Брехт, оплодотворила весь современный немецкий театр.

В 1912 году театральный деятель Михаил Бонч-Томашевский, издатель и критик журнала «Маски», окрестил кабаре «театром пародии и гримасы». Невольно задумываешься: а есть ли у этого театра приметы, хотя бы одна, которые отличали бы его принципиально от кафешантана, варьете, бурлеска, буфф, ревю, мюзик-холла? Или это все одного поля ягоды, чьи формальные различия (в виде отсутствия или наличия официантов, например) не столь уж принципиальны? Не секрет, что молва привычно считает эти театральные формы едва ли не синонимами.

Меж тем при изучении истории кабаре и сравнении национальных его вариаций — французского, венско-итальянского, немецкого, русского, польского — отличие сразу же бросается в глаза. Это очевидная причастность кабаре не только к низовой, но и к высокой театральной (и не только театральной) культуре. Именно кабаре, в отличие от варьете и кафешантана, в своих вершинных проявлениях становилось театром пародии и сатиры, театром независимой творческой богемы и, наконец, на самой вершине — истинно политическим театром.

От «Черного кота» к «Красной мельнице»

В прародителях кабаре числятся и средневековые придворные менестрели, и бродячие труппы эпохи Ренессанса, и — это особенно важно! — интермедии великих комедиографов Мольера и Гольдони, развлекавших титулованных зрителей во время званых обедов. Впрочем, такие застольные развлечения бытовали и раньше.

«В те варварские времена, — писал маркиз де Сад, имея в виду пятнадцатый век и ранее, — знатные сеньоры во время трапез имели обыкновение приглашать шутов, дабы те развлекали их… Сей жестокий обычай отошел в Лету только при Людовике ХV» («Тайная история Изабеллы Баварской»).

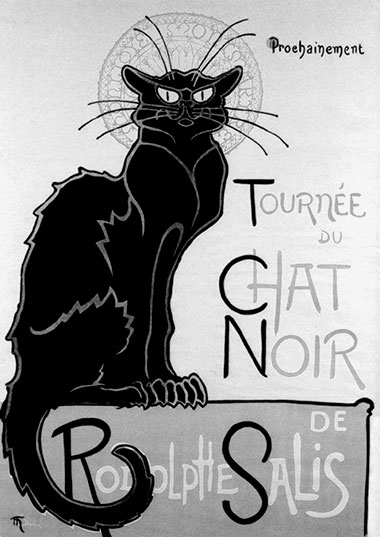

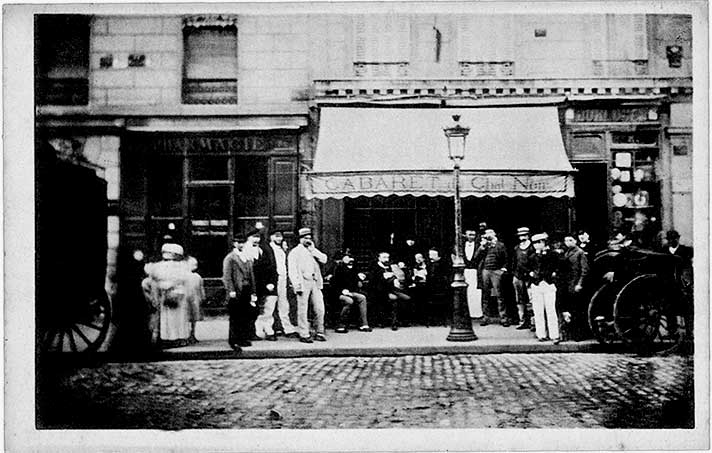

Насчет варварства и жестокости можно, наверное, поспорить, тем более с таким «гуманистом», как маркиз. Однако кабаретная традиция налицо. Кафешки Латинского квартала, где обычно собирались художники, музыканты, поэты, охотно выступавшие со своими песенками и стихами, пожалуй, тоже можно считать родителями кабаре. Так что некий культурный изыск был генетически заложен в эту театральную форму. Известна точная дата рождения кабаре. 18 ноября 1881 года. Расцвет La Belle Époque. Точный диагноз этому плодотворному и развратному времени убийственно поставил «Милый друг» Мопассана. Именно тогда в самом центре Монмартра открываются двери первого публичного кабаре под названием Le Chat Noir («Черный кот»). Одна из версий гласит, что черный полубродячий кот привык навещать мастерскую известного художника Стейнлена, ставшего главным оформителем кабаре и автором знаменитой афиши. Его предприимчивый основатель Рудольф Салис, в прошлом неудачливый художник, оказался блестящим конферансье-импровизатором (последняя специальность стала непременной приметой кабаре-театра — так же как соучастие в его действе зрителей). В книге «Жизнь Тулуз-Лотрека» автор, Анри Перрюшо, не жалует Салиса. Смачно описывает его тягу (на грани лизоблюдства) к знати и роскоши, резкую неприязнь к «нечистой» публике, корыстолюбие. Между тем его кабаре стало местом, где нашла себя та самая полуизгойная, истинно творческая богема. Знать (реальная и поддельная), выскочки-нувориши, дамы света и полусвета, преуспевающие борзописцы хлынули в заведение, где театр теней соседствовал с арлекинадой, масками, ироническими (а подчас лирическими) шансонами, юморесками, остроумной пантомимой и беззлобно пародийными уколами. Цена за вход была невысока, зато обязательный бокал пива обходился посетителям баснословно дорого. Салис привлек к делу целую толпу художников, поэтов, певцов и музыкантов и среди них того, кто стал чуть позже его невольным преемником и столь же невольным предателем, — поэта и шансонье Аристида Брюана.

Когда местные гуляки и скандалисты, обиженные на Салиса за его предпочтение «чистой публики», вынудили последнего сменить адрес своего заведения, Брюан откололся и остался в старом кабаре, которое круто обновил и назвал «Мирлитон» (тростниковая дудка). Это кабаре, переиначенное в сторону окраинного демоса — матросов, сутенеров, мелких лавочников, проституток, дешевой обслуги, мастеровщины, клошаров, — стало не менее популярным, чем Le Chat Noir. И надо отдать должное чутью и таланту Брюана, верно ощутившему потребность этой публики в непринужденном, лишенном фанаберии и ханжества обращении, в хамоватой насмешке, в грубоватом и сентиментальном шлягерном надрыве:

…Законы ваши мне смешны —

Один-единый

Я знаю твердо: все равны

Пред гильотиной…

Будь проклят ваш неправый суд

И лживый свет,

И ты, последний мой приют,

На Ла-Рокетт.

Именно эти два кабаре (больше второе, чем первое) и породили бум, который в течение двух-трех лет вызвал волну подражаний, завоевал французскую провинцию, а в последующие несколько лет успешно перекочевал в колониальные Тунис и Алжир, потом в Бельгию и Швейцарию, позднее в Австрию и Германию, еще позднее — в начале ХХ века — в Россию и Польшу. Правда, в некоторых цивилизованных странах — в Англии, Италии, Скандинавии, Испании, в Америке — кабаре, если и привилось, то с трудом и отнюдь не стало модным явлением. Своеобразие кабаретного театра оказалось чуждым для них.

Во Франции же вместе с волной общественного интереса к кабаре начинается его упадок. В первых кабаре сквозь декоративность и чисто развлекательную мишуру был различим протест против помпезного, салонного, квазиромантического искусства. Затем все явственнее начинает задавать тон чистая развлекательность, что кончается торжеством Moulin Rouge («Красная мельница»). В какой-то мере Moulin Rouge оставался причастным высокому искусству — в лице своих знаменитых шансонье, танцовщиков, клоунов и клоунесс. Здесь все делалось (и продолжает делаться) по высшему разряду: костюмы, декорации, дизайн, кордебалет, спецэффекты, шум и гам. Даже непристойный канкан здесь выглядел (Ла Гулю) зажигательно, огнеметно, истинно вакхически (или дьявольски) сладострастно и вызывающе. Зато конферанс стал держаться лишь легкого, поверхностного (расхоже-галльского) остроумия, не претендующего на мало-мальски серьезный щелчок в чей-то адрес. Разумеется, шансонье — и не только первоклассные — изливали в своих песенках и насмешку, и грусть, и даже порой страдание, но оно, как правило, не слишком беспокоило публику — разве что вносило в праздничный настрой мимолетную толику меланхолии. В 1915 году Moulin Rouge по понятной причине был закрыт, хотя в самом начале войны кабаре отдало дань патриотизму в виде ежевечернего гимна и скудоумных насмешек над гуннами-немцами.

Особенно отличилось в последнее десятилетие века «Фоли-Бержер», ставшее впоследствии вдвойне известным благодаря знаменитой картине Эдуарда Мане. В 1886 году оно развернуло широкую программу самых разнообразных выступлений: шансоны, комические скетчи, хореографические и цирковые миниатюры. Более того: конферанс включал непременные монологи на злобу дня (вплоть до «дела Дрейфуса») и пародий на известных политиков (вплоть до популярного президента Феликса Фора, соратника Гамбетты). На какое-то время «Фоли-Бержер» стал подлинно политическим театром-кабаре, хотя чаще именовался мюзик-холлом.

Менее приметные или совсем неприметные кабаре уже в начале ХХ века выродились в чисто развлекательные, малоинтересные, отдаленные подобия Moulin Rouge. Атмосфера La Belle Époque заражала все эти зрелища оптимизмом и благодушием.

Справедливости ради пометим один короткий период, когда французские — прежде всего парижские — кабаре, словно вспомнив о своей неистраченной протестной потенции, обратились к злободневным политическим темам. Это было в бурное трехлетие становления и разложения Народного фронта. НФ был реакцией на фашизм, который попытался — к счастью, неудачно — править бал в довоенной Франции. Тогда-то в кабаре объявились ядовитые пародии на Гитлера и Муссолини, скетчи и песенки, высмеивающие фашистов, капитулянтов, а заодно и кое-кого из одиозных правых журналистов. Однако все это фактически сошло на нет после ренегатства Даладье и Мюнхенского соглашения.

Незлобная «Мышь» и некусачая «Собака»

В 1908 году первое кабаре появилось в России. В Москве. Это была знаменитая «Летучая мышь», поначалу закрытая для широкой публики, открытая только «для своих», то есть для МХТ и его дружеского круга. Но круг «своих» невольно расширился, и уже через год стало невозможно держать круговую оборону. В число избранных стали попадать приятели и знакомые («друзья друзей») и в конце концов подвал наполнился артистической молодежью, бойкими журналистами, преуспевающими чиновниками, студентами-белоподкладочниками, писателями, думскими членами, видными интеллигентами. В начале 1910 года кабаре, руководимое Никитой Балиевым (он же конферансье), дало первое платное представление. Яркая, долгая и, что естественно, драматичная история «Летучей мыши» довольно подробно описана историками театра и хорошо известна. Если вспомнить определение кабаре как «театра пародии и гримасы», то гримас у Балиева — резко-гротескных, остросатирических, ядовито-карикатурных — было много меньше, чем добродушных пародий, шаржей, юморесок. «Мышь» не была злобной мышью. Тем временем в Петербурге накануне и в начале десятых годов стали возникать кабаре, более или менее близкие по духу «Летучей мыши». «Лукоморье», «Дом интермедий», «Бродячая собака». Наиболее знаменитой и долговременной была «Бродячая собака» — возмутитель спокойствия в узком кругу петербургской богемы. Она же была наиболее типическим кабаре — и обликом, и образом изысканного литературно-художественного пристанища. Здесь, в просторном подвале с модно и броско расписанными стенами, отводили душу известнейшие выразители Серебряного века: поэты (за исключением Блока), популярные литераторы, художники, композиторы, оперные, балетные и драматические артисты. Здесь случались скандалы, возбудителями которых, как правило, были футуристы. «Привал комедиантов», созданный на обломках «Собаки», стал ее менее удачной, хотя и более общедоступной репликой.

Близким подобием кабаре был Троицкий театр. Отдаленными же подобиями были Литейный театр и театр Валентины Лин. Разумеется, было много кабаре-однодневок, причем больше в Петербурге (западно-европейском городе), в консервативной и домоседной Москве много меньше.

«Литейный» был, в сущности, театром миниатюр — репертуар его был пестр, часто сменяемые режиссеры пытались его облагородить, но бес коммерческой выгоды неизменно брал верх. Все же в этом театре были впервые показаны замечательные пародии Е. Мировича «Графиня Эльвира» и «Театр купца Епишкина».

Театр Валентины Лин (Театр Фарс) пытался изредка подражать кабаретному стилю, точнее, кафешантанному — иногда вводил столики и конферанс, но не привилось. Репертуар был сам по себе весьма красноречив: «Девушка с мышкой», «Блудница Митродора», «Фиговый листок», «Брачная ночь», «Лечу только дам», «Старички и девочки», и все в таком духе. Однако чрезмерной скабрезности в этих фарсах отнюдь не было. Театр помещался на Невском проспекте, то есть на самом виду, что, естественно, обязывало.

Но самым сильным и популярным был Троицкий театр, который являл собой полноценное кабаре и как бы даже не одно. Спектакли, вечерне-ночные, именовались по-разному: «Художественное кабаре» (где наряду с юморесками, танцорами, романсами, веселыми антрактами были и дуэты из опер, и драматические отрывки), «Кабаре 96-й пробы», чье название не вполне отвечало данной высокой пробе и чей девиз звучал несколько странно, хотя и забавно: «Хочешь сиди, хочешь ходи». (Здесь иной раз демонстрировались довольно подозрительные сенсации вроде «Балета мух на потолке», ради чего зрителей просили запастись биноклями.)

В Троицком театре-кабаре в начале войны пытались активно взбадривать русский патриотизм. Читали сатиры Александра Рославлева:

Вильгельм подкрутил молодецки усы,

Торжественной думой волнуем,

Нахмурившись гневно, взглянул на часы

И молвил: «Ну что ж, повоюем!»,

пели на мотив популярной городской песенки «А поутру она вновь улыбалась» все про того же Вильгельма:

А поутру он по фронту катался,

Из Аахена к Мецу спеша…,

разыгрывали стихотворные скетчи-пародии на дипломатические пересуды накануне войны:

Сестра моя Сербия — не бутерброд,

Что всяким быть может проглочен.

Однако первые же поражения и доподлинные тяготы войны усмирили гаерское словоблудие. И кабаре занялись своим прямым делом, то есть предались беззаботному веселью.

Другие приметные кабаре Москвы, Петербурга и провинции, открытые перед войной (ростовский «Гротеск»), в начале войны («Эксцентрион» Таирова), в течение и вскоре после нее (марджановские «Би-ба-бо», «Кривой Джимми», «Хромой Джо»), не ставили перед собой никаких сатирических, тем паче политических задач. Так же, как и неприметные. «Эксцентрион» был чисто эстетическим (и малопродуктивным) дополнением к объемным проектам Камерного театра. У всех прочих бывали моменты большего или меньшего подъема (и, соответственно, успеха), но лишь «Гротеск» и «Кривой Джимми», прошедший в гражданскую войну крестный путь от Киева до Тифлиса, оказались по-настоящему значимыми явлениями — за счет остроумия, легкости, эффектных трюков, «бродяче-комедиантской» сочности. Впрочем, и тут не затрагивали острых вопросов, не задевали видных персон, обывателя, нэпмана, никого не ругали, не высмеивали, не пародировали ничьих вкусов.

Это кажется даже странным. Как?! Как при наличии «Сатирикона», сатирической периодики 1905–1908 годов,наконец, при наличии черносотенных сатирических журналов, невольно провоцирующих хлесткий ответ, российское кабаре практически не воспользовалось ни авторами, ни готовыми их произведениями? Увы. Разве что изредка в программах мелькают юморески Тэффи и Аверченко. Впрочем, отчуждение, как ни печально, было взаимным.

Кто-то скажет на это — раздумчиво или решительно: похоже, сатира, тем более с политическим уклоном, отнюдь не профиль кабаре. Но из этого правила было одно блистательное и великое исключение.

Многоглавая вершина — немецкое кабаре

…Я был когда-то бравый лейтенант,

В герои метил и ходил в героях,

По улицам фланировал, как франт,

И от красоток не было отбоя.Я кровь свою на фронте проливал,

Четыре года — как одна минута,

И вот вернулся и ненужным стал —

Ни денег, ни работы, ни приюта.Мундир мой продан. Все пошло к чертям!

И нет надежд — умолкли барабаны…

Теперь, как жиголо, я развлекаю дам —

Танцую с ними ночью в ресторанах.Я ненавижу этот гнусный мир,

Где царствуют, жирея, плутократы.

О, если бы вернули мне мундир!

О, если б снова сделаться солдатом!Я расстрелял бы этот подлый сброд

И подпевал их грязных и продажных

За кайзера, за мой родной народ,

За ветеранов, честных и отважных!Но толку нет болтать про это вслух!

Кого проймет мой гнев, моя обида?..

Я развлекаю полусветских шлюх

И ухожу домой с веселым видом.

Сегодня этот некогда популярный кабаретный зонг поет в Берлине известный эстрадный певец, великолепный имитатор стиля 20-х годов Макс Раабе. К теме этого зонга мы еще вернемся.

***

История немецкого кабаре достаточно известна. Мы упомянем лишь те его вехи, которые дают повод коснуться малоизвестных фактов и порассуждать о них.

1901 год — дата рождения первого германского кабаре. Называлось оно Buntes Theater («Пестрый театр») и находилось в центре Берлина. Его основателем был барон Эрнст фон Вольцоген, посредственный литератор и деятельный созидатель, страстный поклонник Фридриха Ницше. Последнее сразу придало серьезный привкус его начинанию. Недолгое, но плодотворное партнерство с великим Арнольдом Шенбергом не менее ясно подтверждало его курс.

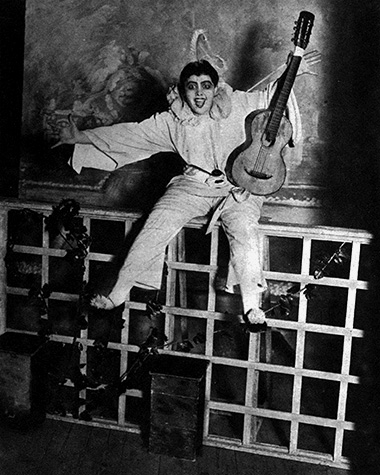

Практически одновременно молодой поэт и драматург Франк Ведекинд, также из поклонников Ницше, организовал со своими друзьями кабаре в Мюнхене. Оно называлось по числу друзей «Одиннадцать палачей». Однако в труппе скоро начались трения, и через два года кабаре распалось. Ведекинд, будучи франкофилом, в какой-то мере следовал стилю французского кабаре. Но лишь поверхностно. Немецкое начинание с первых шагов было серьезнее и колючее. Ведекинд сам пел под гитару свои стихотворные опусы, подчас довольно смелые и не только в гривуазном смысле — там были стрелы в адрес кайзера (за что поэт отсидел однажды в тюрьме), клерикалов, зарвавшихся бонз, тупых обывателей. Он был пропагандистом и в некотором роде теоретиком кабаре. Другим теоретиком был поэт Отто Бирбаум, собравший антологию песен для сцены — «Немецкий шансон».

Кабаре виделось немцам как новое искусство современного города — с его индустриальным ритмом, с его страстями и страстишками, с его прогрессом и рутиной, амбициями и комплексами. Ницше тут оказался кстати, как и набравшая силу социал-демократия. Ведекинд, один из ведущих авторов популярного сатирического журнала «Симплициссимус», переносил на сцену кабаре — сцену, которая врывалась в зрительный зал, прямо к столикам — шутки и шпильки с журнальных страниц. То же делали его коллеги.

Кабаре множились. Очень скоро фактически не осталось ни одного заметного немецкого города без кабаре. Притом немцы, как исстари водится, любили шутки с солью и перцем — все, что естественно, не стыдно — и если здесь положено издеваться, так пусть будет по полной! Без стеснения. Без обиды. Нечего разводить нежности и миндальничать! Беспорядок должно пресекать, но в известных местах и в известное время (читай: времена) самый беспорядок принимает облик порядка.

Помнится, Чехов издевательски говорил, что многим прекраснодушным мечтателям на самом деле всего желанней севрюжина с хреном. Сочетание мечты и севрюжины — это и впрямь пошлое сочетание, но отнюдь не безоговорочно пошлое. Иначе откуда б взялись Санчо Панса, Ламме Гудзак, Сэм Уэллер, Панург. (Аналогии этим персонажам — безотрывным спутникам и довескам романтичных героев — в русской классике я припомнить не могу, разве что карикатурный Янкель при Тарасе Бульбе.) Ну, и куча других витальных мечтателей, вроде Симплициссимуса и Кола Брюньона. Это к тому, что в западноевропейском культурном пространстве отношение к такому сочетанию вполне терпимое. Иногда чуть насмешливое, ироничное, но почти всегда снисходительное, а в сущности дружелюбное. Пошлости (читай: севрюжины) — самодовольной узколобости — в немецком бюргерском укладе всегда хватало. Хватает и сейчас. Но нигде она так близко и тесно не сопряжена с горней Мечтой. С высоким искусством. Достаточно почитать Ганса Сакса, Гофмана и Дёблина, достаточно посмотреть Кранаха и Босха, чтобы уловить традиционную упоенность этой связью Верха и Низа.

Не в этом ли суть кабаретной идеи, которую сразу уловила и призвала к жизни немецкая ментальность?

Ведекинд недаром считается одним из предтеч экспрессионизма. Его творчество шокировало фривольными откровениями (снятый по его роману «Ящик Пандоры» с Луизой Брукс стал хитом кинематографа двадцатых годов). Уже в предвоенные годы эти откровения стали просачиваться в театр, и прежде всего в кабаретный театр. Но рискованными были не только фривольные эскапады. Немецкое кабаре изначально приучило публику относиться к себе с почтением. Его причастность к настоящей литературе ощущалось даже в коловороте фиглярской чепухи. Кроме Ведекинда, немецкое кабаретное движение блистало такими именами, как Петер Альтенберг, Эрих Мюзам, Макс Рейнхардт, Оскар Штраус, Рода-Рода и др. Чуть позднее к ним присоединились Курт Тухольский, Эрих Кестнер. Это был истинный театр пародии и едкой сатиры, и гомерический гогот зала (от всей души!) нисколько не был помехой ответным шуткам, подначкам и обильным возлияниям.

Война не изменила существа дела, хотя большинство записных остряков, лидеров буффонады и шутовства вдруг поддались на угар шовинизма и резко сменили ориентацию. Теперь они высмеивали наглых чужеземцев и делали это, признаться, немногим остроумнее тех, кому от них доставалось. Великий перелом в кабаретном разливе начался сразу после войны. После поражения. После версальского приговора.

Как выразился Алексей Н. Толстой в «Эмигрантах», «миллионы немцев упали на колени». Однако стоять на коленях великой нации было органически неудобно.

Немецкому воинскому самолюбию невозможно было представить, что героизм, стойкость, фронтовое братство, одержанные победы, беспримерные тяготы и потери, терпение жен и матерей вдруг, в одночасье оказались лишенными видимого смысла. Потому-то и оказался столь живительным слух, подхваченный вскоре нацистами, о предательстве, об «ударе в спину», о подлинных виновниках поражения — марксистах, либералах и, конечно, евреях. Эту тему — нежданности, непонятности, несправедливости поражения — затронул чуть ли не каждый немецкий писатель, переживший войну на фронте. И коммунистический попутчик Людвиг Ренн, и пацифист Ремарк, и откровенный милитарист Юнгер, и фашиствующий патриот Двингер, и десятки других. И смею сказать, что большинство бывших фронтовиков — интеллектуалов и обывателей — при всем различии мировоззрений (подчас непримиримом различии) сходились в ностальгическом ощущении своего военного прошлого, в жажде реванша и мести, в неприязни к пустозвонной веймарской демократии, к преуспевающим торгашам и нуворишам. Немецкое кабаре — вернейший отражатель умонастроений народа — с шутовской прямотой и дерзостью выражало эти чувства. Подчас не без едкой насмешки над ними, как и положено данному жанру, но, случалось, и не без пафоса. Она была дивно сметлива, эта немецкая кабаретная стихия. Иные тогдашние зонги — в том числе и тот, что поет Макс Раабе, — объясняют трагическую коллизию той поры наглядней многословных изысканий. «Кого проймет мой гнев, моя обида?!» — однако и гнев, и обида оказались все же нужны и не кому-то, а многим. И в конце концов сыграли свою мрачную историческую роль.

Но была и смежная, еще более мощная волна, которая энергично смывала рудименты шовинизма, солдафонства, мещанского лицемерия и самодовольства, разительного социального неравенства — всей этой накипи немецкой истории. Веймарская эпоха полна противоречий. Общество разрывалось между ультралевыми и ультраправыми, между деятельным авангардом и консервативной элитой, между хаосом и резигнацией. За четырнадцать лет демократии сменилось двадцать кабинетов, двенадцать канцлеров. Никому не удалось серьезно стабилизировать республику. Однако она не пала и даже пережила период относительной стабильности, и кто знает, куда повернула бы фортуна, если б в 29-м году не разразился мировой кризис. Ведь никогда Германия не была так творчески продуктивна, как в этот период. Немецкие ученые между 1919 и 1933 годом получают треть всех Нобелевских премий в научной области. Страна радиофицирована, как ни одна другая в Европе. Первый реактивный самолет поднимается в воздух в 1928 году. Литература, изобразительное искусство, архитектура, театр и кинематограф, где тон задают экспрессионизм и конструктивизм, занимают в мире самые передовые позиции.

Одновременно в первые годы республики, самые экономически тяжелые годы, в Германию на «дешевую жизнь» съезжались десятки тысяч иностранцев — покупать нескромные удовольствия, упиваться безнадзорным прожиганием своей «высокой валюты». В бесчисленных ночных кабаре, барах, притонах, танцевальных залах царили безумие, разврат, извращения, самоубийство и смерть. Знаменитая на всю Европу трагически-эпатажная кабаретная танцовщица Анита Бербер то благопристойно прикрытая, то голышом (большая мода Берлина) выступала по всему городу. Большинство посетителей, конечно же, пялились не на ее пластику, а между ее ног. Но ближе к Шарлоттенбургу были другие кабаре, где предлагали больше, чем голую плоть. Там в кабаре «Дикая сцена» был освистан с криками «Позор!» молодой автор по имени Бертольт Брехт, исполнивший пацифистскую балладу о мертвом солдате:

…Три санитара — следом за ним,

Стерегут его каждый шаг,

Чтоб не терял по дороге костей

Бравый этот мертвяк.И бабы толпами у дорог —

Цветами усыпан путь,

Чтоб никому не шибала в нос

Его смердящая суть…

«Да, это позор! — одернул публику друг Брехта Вальтер Меринг, также автор многих кабаретных сатир. — Но не для поэта, для вас!»

Кабаре развлекает — грубо, злачно, цинично (смотрите «Кабаре» Боба Фосса). Но оно же не боится дразнить, провоцировать, ставить на место, издеваться и оскорблять (смотрите его же). Под прицел попадают партийные демагоги, судьи, продажные адвокаты, патриоты-реваншисты, тупоголовые вояки, спекулянты, бездарные сочинители, сутенеры и маргиналы. Достается и «маленькому человеку» — благонамеренному и трусливому обывателю, всеми силами стремящемуся уйти от «проклятых вопросов». И еще одно: именно в кабаретных гнездах высиживалось множество новых имен — драматургов, композиторов, художников, режиссеров и артистов. Именно здесь родилось, по сути, новое театральное начинание, ставшее вехой в истории современного театра, начинание, в котором стерты границы между смешным и трагичным, — легендарная «Трехгрошовая опера». Самая эффективная из попыток победить искусство искусством.

Приход нацистов к власти похоронил эту культуру как большевистско-еврейскую. Многие кабаретисты, не пожелавшие изменить ядовитому стилю, оказались в концлагерях. Другие быстро перестроились: бывший экспрессионист Ганс Иост, ставший ведущим драматургом нацистского театра, уже в апреле 1933 года демонстрирует премьеру своей пьесы «Шлагетер» (о рурском герое-фашисте). Но культура оказалась живучей даже в период нацизма, хотя непоправимо искалеченной.

Сначала она попыталась ожить в эмиграции. Успешней всего в соседней Голландии, чей язык и цивилизация были схожи с германскими. Затем в период оккупации в пересыльном лагере Вестерборк, где популярные немецкие таланты — все, разумеется, еврейской крови — создали свой ансамбль, развлекавший эсэсовское начальство. Естественно, никакого политического содержания тут не было и в помине. Это были просто веселые номера. Состав менялся из-за постоянных депортаций. Никакого спасения это творчество не давало, только отсрочку. Ради этой отсрочки и мало-мальских бытовых привилегий и работали эти люди. В конце концов почти все они погибли в Освенциме и Треблинке.

***

Как однажды повезло удачно сказать другому тирану, «гитлеры приходят и уходят, а народ Германии остается» (в его устах эта фраза обрела истинно кабаретную шутейность). Но народ действительно остается. Вместе с воскресением страны моментально воскресло и немецкое кабаре. И воскресло в том же зубасто-непримиримом, ехидно-насмешливом виде, как бы продолжая курс, завещанный классиками кабаретного стиля: Франком Ведекиндом, Куртом Тухольским, Бертольтом Брехтом, Вальтером Мерингом, Эрихом Кестнером.

Сегодня оно приметно присутствует в немецких городах, оно прижилось на кино- и телеэкране. Чего стоит знаменитый фильм Курта Гофмана «Мы — вундеркинды»! И сегодня можно часто видеть, как невзирая на лица кабаретные буффоны пародируют политиков, медийных персон, видных модераторов, писателей, арабских и азиатских кумиров, героев дня, поставщиков архисенсаций. Не забывают они и былых знаменитостей — не раз приходится слышать, как издеваются они над мемуарами политиков, звезд Третьего рейха, которые непременно упоминают о своем вызывающем антинацизме (например, в виде капнутого на брюки Геббельса вина).

И как в былые времена, среди однодневок звучат ехидные вирши, которые не стыдно было бы подписать хоть Тухольскому, хоть самому Брехту. Вот одно из таких — это зонг популярнейшей кабаретной пары, супругов Крайслер, «Фрау Шмидт». («Грета Шмидт» — собирательный образ немецкой бюргерши.)

У сестрицы моей отвратительный муж:

Он артист, да и нищий к тому ж…

У подруги моей ни мужей, ни детей,

Ей политика с детства милей.Я иная, и мой благоверный

Работящий, послушный и верный,

Не спесив, не болтлив, от меня никуда,

С ним приятно везде и всегда.Я тогда пойти за Феликса могла бы

И теперь женой профессора была бы,

Но папаша был антисемит,

И осталась фрейлейн фрау Шмидт.Если б Герхард меня сделал своей дамой,

Я бы стала в государстве самой-самой,

Но плюгав он был тогда на вид,

И осталась фрейлейн фрау Шмидт.Фрау Шмидт не ищет райских кущей,

Фрау Шмидт скромна, но вездесуща,

Каждый день встречаетесь вы с ней

У родных, знакомых и друзей.…Не люблю я этих умников-евреев,

Всех смутьянов и студентов я бы в шею!

Чернокожий тоже мне не друг,

Как увижу, так берет меня испуг!Обожаю я подкармливать собачек,

А вот нищий для меня не человек,

Ведь от этих развращающих подачек

Он бездельником окажется навек.Я всегда на страже конституции,

Есть закон, и следуйте ему!

Вот только отменить бы проституцию,

Она приличным людям ни к чему.Упаси нас Бог от всяких потрясений,

Ведь проблем достаточно и так.

Лучше жить без лишних рассуждений,

А в Берлине разберутся что и как.Каждый немец согласится со мной,

Я ведь в сущности каждый второй.

Пусть меняется погода!

Пусть меняется природа!Пусть меняется искусство,

Вкусы, нравы, моды, чувства!

Пусть меняется оружье!

Все, что нужно и не нужно,

Только фрау Шмидт все та же под луной.

Стихи немецкого и французского кабаре приведены в статье

в переводе автора.