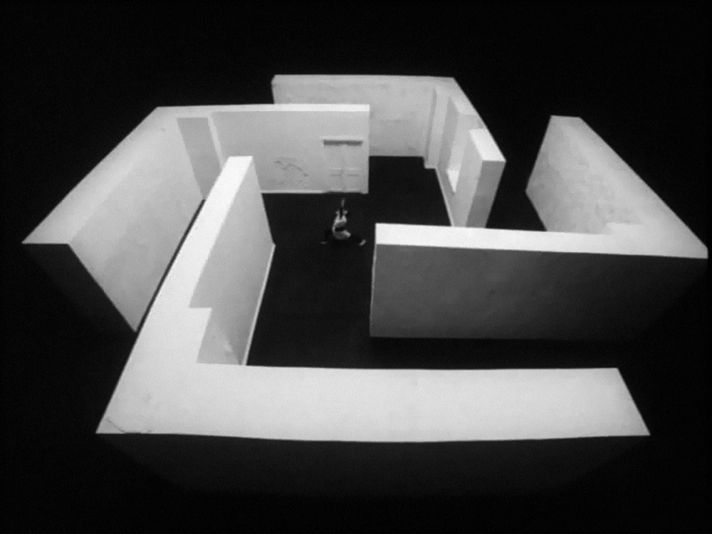

«Путь царей», реж. Е. Шифферс, 1991

Проблема Шифферса заключалась в том, что он был талантливее всех. И красивее. У него было удивительно ясное лицо, рядом с которым лица других людей всегда казались немного «не в фокусе», сильная воля, глубокий быстрый ум. Представьте себе соревнование по спринту и бегуна, который приближается к финишу, в то время как остальные только разгибаются из положения низкого старта. Кроме того, он не боялся смерти, а стало быть, не боялся ничего. Или, правильнее сказать, никого.

С момента нашего знакомства прошло более сорока лет, и за все эти годы я не встречал человека собраннее и ответственнее за свои слова и поступки.

Евгений Львович Шифферс — ровесник моих родителей. Он родился в 1934 году. После школы поступил в МГУ на факультет журналистики, но вынужден был бросить учебу из-за нищеты, в которой оказалась семья — постановление ЦК ВКП(б) «О репертуарах драматических театров и о мерах по его улучшению» объявляло его отца, переводчика английской и американской литературы, космополитом и фактически лишало источника заработка. Е. Л. идет в армию. Шифферс в армии — вспыльчивый смельчак с авантюрной жилкой. Такой образ возникает из всех известных мне историй. В это легко поверить. В 1956 году в составе советских войск он попал в Венгрию, был ранен. Служба в армии закончилась.

Спустя пару лет после увольнения из армии Е. Л. поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. Еще студентом поставил несколько спектаклей («Антигону» Жана Ануя, «Ромео и Джульетту» Шекспира, «Сотворившую чудо» Уильяма Гибсона и др.), взорвавших, по свидетельству очевидцев, театральную жизнь Ленинграда. К сожалению, не осталось видеозаписи ни одного спектакля.

О Шифферсе-режиссере я читал восторженные отзывы актеров Юлиана Панича, Ольги Волковой, Валерия Золотухина и др. Известно восхищенно-нежное отношение к нему Сергея Юрского, Отара Иоселиани, Алексея Петренко. (Между прочим, для меня вне сомнений, что замечательная актерская техника Петренко — интонационная и пластическая — сформировалась под влиянием Е. Л.) Все, знавшие Шифферса по Ленинграду, вспоминают его уникальную «энергетику», особенную систему работы с актером, говорят о том, что он фактически совершил революцию в языке театра, по крайней мере, сделал театру внятно новое предложение.

Как известно, в СССР к художнику относились уважительно, во всяком случае, неравнодушно. На Шифферса и его «предложение» обратили внимание: специальным постановлением (еще одно постановление!) бюро Ленинградского обкома партии его театральная деятельность была осуждена. Так же как впоследствии его работа в кино. Сделанный Шифферсом фильм «Первороссияне» (1967) после «обсуждения» на худсовете был запрещен к прокату и положен на полку.

В том же 1967 году Шифферс перебирается в Москву. А в 1969 году переезжает в только что построенный дом 3, корпус 1, по улице 26 Бакинских Комиссаров. В соседний дом 1, корпус 1, в этом же году переехала наша семья.

В конце 60-х с Е. Л. происходят невероятные события: ему дарится опыт богообщения. Иисус, Богоматерь, святые (особенно Симеон Новый Богослов, Сергий Радонежский, Серафим Саровский и позднее Паша Саровская) навсегда становятся для него живыми.

В тот же период у него пробуждается глубочайший — и тоже на всю жизнь — интерес к Востоку, особенно к йоге и буддизму. Тут требуется уточнение. Что значит интерес к чему бы то ни было для обычного человека? Несколько прочитанных книг. Ну, может быть, в случае такого практического дела, как йога, занятия по полтора часа два раза в неделю. Кстати, что касается христианства, то средний — даже интеллигентный — «верующий», как правило, тоже не слишком-то разбирается в литургии и символике икон. Е. Л. в этом отношении был абсолютно нетипичен. Как-то раз он обратил мое внимание на суждение Гурджиева (которого чрезвычайно ценил): «Когда мы говорим неправду? Когда рассуждаем о том, чего почти не знаем или совсем не знаем». Е. Л. старался говорить правду.

Моя первая встреча с Е. Л. — июнь 1971 года. Прозрачный солнечный день. Мы с мамой и мальчиком-соседом Сережей отправились в наш юго-западный лесок выгуливать мою сестру (сестре — год, и она едет в коляске). Мама с коляской располагается на полянке, а мы с Сережей носимся где-то неподалеку. И вот в какой-то миг я выбегаю на поляну и вижу рядом с нашей коляской еще одну и человека с бородой, беседующего с мамой. У этого человека такое прекрасное лицо, что я буквально остолбенел. Мама представила нас друг другу. Е. Л. улыбнулся и церемонно пожал мне руку. У него небольшая изящная ладонь. Бегать с приятелем мне расхотелось. Я остался стоять возле мамы, пялясь на Е. Л., который вернулся к прерванному разговору. Его речь была еще одним моим потрясением. Я никогда не слышал, чтобы человек так говорил. В то утро Е. Л. рассказывал о Флоренском и его работе «Иконостас». Слово «иконостас» было мне знакомо, хотя и не уверен, что я твердо знал, что именно оно значит. О Флоренском я, разумеется, слышал впервые. Рассказы Е. Л. ошеломили меня. Не будет преувеличением сказать, что с этого дня у меня началась новая жизнь — в присутствии Е. Л.

Если я видел в окно, что Е. Л. вышел погулять со своей маленькой дочкой Машей, я тоже обычно выбегал на улицу, просто чтобы побыть рядом. Я готов был слушать Е. Л. бесконечно. Очевидно, он это почувствовал и в какой-то момент (мне было лет тринадцать-четырнадцать) пригласил зайти к себе взять что-нибудь почитать и поговорить. Раз в три-четыре недели я стал бывать у Е. Л. Это были совершенно особые минуты моей жизни. Собственно, они начинались уже тогда, когда я снимал телефонную трубку, чтобы договориться о встрече, что требовало нешуточного внутреннего усилия. Иногда — позор! — я вел себя как невротическая влюбленная девушка: услышав в трубке голос Е. Л., нажимал на рычаг, не в силах произнести ни слова.

Благодаря Е. Л. я в четырнадцать-пятнадцать лет прочитал П. Флоренского, С. Булгакова, Л. Шестова, В. Розанова, Н. Бердяева и других представителей так называемого русского религиозного возрождения. Значение этих книг, ценных самих по себе, в советском контексте заключалось еще и в том, что они не позволяли юноше из интеллигентной семьи пребывать в самой непродуктивной из всех позиций, какую может занять молодой человек: высокомерной. Эрудиция и очевидный талант (интеллектуальный, а иногда и художественный) этих людей (независимо от того, соглашался ли ты с написанным или нет), радикально отличавшие их книги от «марксистско-ленинского» скудоумия (не то чтобы насаждаемого, но витающего вокруг наподобие пыли), давали возможность занять значительно более адекватную ученическую позицию.

По-моему, 70-е — чрезвычайно насыщенное и плодотворное время для Е. Л. Он знакомится с художниками и учеными, участвует в беседах, обсуждениях и семинарах в мастерских Эрнста Неизвестного и Ильи Кабакова, на квартире у Эдуарда Штейнберга, в горкоме художников-графиков на Малой Грузинской и, конечно, просто в домах у друзей на московских кухнях. Среди его собеседников А. Пятигорский, М. Мамардашвили, А. Зиновьев, Ю. Карякин, В. Максимов, М. Шварцман, В. Янкилевский, С. Бархин, Б. Огибенин, О. Генисаретский и многие-многие другие. В 70-е он пишет густые и вместе с тем чрезвычайно ясные, я бы сказал, радостные статьи, эссе и комментарии: «Размышление о 64-м слове св. Симеона Нового Богослова», «Памятник», «Параграфы к философии ученичества», работы о художниках. Еще не порывает с театром. Даже ставит спектакль, правда, не в Москве, а в Каунасе («Прежде чем пропоет петух» Ивана Буковчана в Каунасском театре, премьера 30 ноября 1973 года. — Театр.) Помню, как на следующий день после возвращения из Литвы Е. Л., к моей вящей радости, пришел к нам в гости рассказать о своих впечатлениях. И продолжает помогать Юрию Любимову, с которым познакомился в конце 60-х, в Театре на Таганке. Подумывает о постановке «Бесов» и ахматовской «Поэмы без героя».

В 1978 году состоялась совместная выставка Э. Штейнберга и В. Янкилевского на Малой Грузинской. Е. Л. активно участвовал в ее подготовке, даже написал к открытию маленький текст. А потом выступал на обсуждении. Выступавших было несколько, в том числе Борис Гройс. Концептуальные доклады Гройса и Шифферса наглядно выявили наличие двух полюсов в андеграундной художественной среде тех лет. Коммерческий успех ждал тех, кто разделял мироощущение Гройса. Но это отдельная тема. Я ездил вместе с Е. Л. на открытие и присутствовал на обсуждении. И сама выставка, и обсуждение, и лица посетителей — все было событием. Свидетельствую, что в залах на Малой Грузинской в тот день светилась надежда иной жизни для всех и каждого (лично для каждого), оказавшегося в этом пространстве. Речь не о конце советской власти, хотя и было понятно, что советской власти — просто как одной из кривд — в новую жизнь путь заказан, а об осуществлении той глубинной правды своего собственного бытия, которое лишь изредка показывается самому человеку (например, когда он пишет стихи), но которое (вот это затаенное бытие) и есть единственная настоящая ценность. Я уверен, что для многих, пришедших на выставку, в эти минуты преобразились не только помещения на Малой Грузинской — преобразился город. Москва стала такой, какой она могла бы быть или даже — кто знает? — является, но какой мы ее никогда не видим, потому что наши глаза «удержаны». Ну, хорошо, скажут мне, светлые выставочные залы, картины на стенах (допустим, даже очень хорошие), много приятных лиц в публике. А причем здесь, собственно, Шифферс? А в том-то и дело, что при всем. И Штейнберг, и Янкилевский это признавали. Без Шифферса ничего подобного не могло бы произойти. Вообще, после знакомства с Шифферсом спор о роли личности в истории кажется мне недоразумением: у меня нет сомнений, что личность определяет все. Другое дело, что, как заметил в одном интервью Пятигорский, «не каждый человек — личность». А если ты сам не личность, то личности как существа другого вида тебе не нужны. Как не нужно и многое другое, без чего личность задыхается.

Начиная со второй половины 80-х (или чуть раньше), театр, кино, изобразительное искусство, литература и даже философия, занимавшие такое важное место в жизни Е. Л. в 60-е и 70-е годы, явно отходят на второй план, а на первый выходят «практические» вещи: молитва, медитация, астрология, ну и еще история России как метафизическое или, если угодно, космическое событие. Можно сказать, что «Книга перемен» становится для него насущнее «Книг отражений». Все большее и большее внимание Шифферса привлекает семья последнего русского царя. Вслед за Соколовым он начинает собственное расследование причин, обстоятельств и последствий убийства царской семьи. Из этого расследования и продолжающихся размышлений Е. Л. на тему азиатско-христианского синтеза, Шамбалы, святости и творческого акта как упражнения в смерти вырастает фильм «Путь царей» (1991), последний фильм Е. Л. Мое замечание об утрате интереса к кино и факт появления новой картины может показаться противоречием только тому, кто не видел «Путь царей», — слишком выпадает этот фильм из всех, даже самых передовых представлений об артхаусе, не говоря уже о мейнстриме.

В начале своих записок я сказал, что проблемой Е. Л. была его незаурядная одаренность. Теперь пришло время сказать еще об одной его проблеме: Е. Л. в глубине души не допускал, что можно говорить (и писать) нечто не потому, что ты так думаешь, а потому что — процитирую Андрея Платонова — «во рту говорится». Полагаю, что именно этим объясняется та, на мой взгляд, чрезмерная серьезность, с которой он — особенно в последний период своей жизни — относился к заявлениям политического, идеологического и конспирологического свойства. Е. Л. был человеком военной выправки и внешне (прямая спина, энергичная жестикуляция), и по внутренней склонности к четкой постановке задач, составлению непротиворечивых схем и выработке стратегий, по сути, военных. Расследование обстоятельств гибели царской семьи привело его к ряду выводов и положений, выглядящих просто устрашающе. Излишним либерализмом Е. Л. не страдал. Круг его идей, связанных с Империей Дракона (с ее центром в безбожном антигороде Иерусалиме) и таинственной Русской партией (с ее центром в Дивееве), не для слабонервных. Мне, слабонервному и не находящему в себе сил верить в международные заговоры, хотелось бы, чтобы он так не думал. Но он так думал. Конечно, глядя на творящиеся повсюду безобразия, нет-нет да и засомневаешься в оправданности своей не вполне последовательной позиции а-ля царь Федор Иоаннович: всех примирить, все сгладить. В самом деле, не слишком ли много в сегодняшней жизни безвыходных ситуаций? Не являются ли наши бесконечные компромиссы и «понимание» всего и вся широкой дорогой в ад? Не движутся ли так называемые христианские страны к реальному цивилизационному краху?

Е. Л. был не поэтического или — что то же самое — не мечтательного склада. Сбору грибов, глядению на поплавок и дружеским пирушкам он безусловно предпочитал одинокое думание в своей комнате, мечтательности — трезвость, царству солнечных сумерек — царство идей. Мне кажется, что его душа узнавала себя не столько в нашей среднерусской природе, сколько в храмовой архитектонике, иконных горках и — не в последнюю очередь — пространственно-цветовых (и световых) лабиринтах «Бардо Тхёдол». Как я уже упоминал, много лет Е. Л. продумывал синтез буддизма и христианства, спасительный, по его мнению, для России как азиатско-христианской страны. Разумеется, подавляющему большинству православных, не говоря уже о священниках и представителях патриархии, эти его идеи казались еретическими. Не встречали они понимания и в среде московских интеллектуалов-агностиков. Как мыслитель Е. Л. был одинок. С годами все более и более. Вероятно, до некоторой степени это было связано с радикализацией его историософских и политических воззрений, а еще с тем, что, начиная с перестройки, слишком многим стало не до шифферсовых бездн — карьерные перспективы и заманчивые возможности подзаработать сильно потеснили интерес к метафизике. Ну и, конечно, сам Е. Л. был уже не так открыт общению, как прежде, когда он раздаривал свои наблюдения и знания, а главное, свою невероятную энергию буквально всем: и не только образованным и художественно-одаренным, но и не испорченным многочтением соседям по дому, пожилому водопроводчику, пришедшему чинить кран, или деревенским мужикам из Гуляйполя (куда семья Е. Л. ездила на лето).

В 2005 году, через восемь лет после смерти Е. Л., отдельными книгами были изданы наконец его роман и религиозно-философские сочинения, составляющие довольно значительную часть его письменного наследия. Конечно, многое еще не опубликовано, но реставрирован фильм «Первороссияне» (в 2010 году его все-таки — через сорок три года! — показали на фестивале в Доме кино, а недавно и по ТВ), существует фильм «Путь царей». Осталось несколько записанных на пленку бесед с Е. Л. Фактически готов к печати целый том интервью о Шифферсе. Все это ценно, но ни один носитель (ни бумага, ни даже видео) не передает впечатление, производимое Е. Л. при личном общении. Еще недавно я думал, что это завораживающее «главное» заключалось в его речи с ее уникальными интонационными взлетами и падениями, с ее разгоняющейся при тебе мыслью, с ее непредсказуемостью и убедительностью, с ее — как бы универсально она не звучала — обращенностью конкретно к тебе. Но сейчас я понимаю, что дело было в самой жизни Е. Л., в его бытии как таковом. В том, что это бытие — вот настоящее чудо! — почему-то становилось нужным и родным. Тебе. И, судя по свидетельствам многочисленных других, не только тебе.

Было время, когда я опасался, что недалекие и недобрые люди могут использовать идеи Е. Л. о противостоянии Дивеева и Сиона в своих кровожадных целях. Сегодня я этого не боюсь: уж слишком явно даже самые неполиткорректные мысли Е. Л. не про то, про что Проханов или Дугин.

Собственно, главный «урок» моей встречи с Е. Л. в том, что учительной силой обладают не слова, а только и исключительно «целое»: говорящее (или молчащее) сквозь тебя бытие. И еще: самоочевидное не очевидно; понимание имеет не один и не два, а множество уровней; можно жить, совсем не думая о собственной выгоде; не следует мучительно искать ответы на вопросы, которых ты не задавал. Не «что», а «кто», не «Что есть истина?», а «Кто есть истина?» — вот фундаментальная ошибка Пилата.

Такие непохожие (и, более того, недолюбливавшие друг друга) писатели, как Набоков и Пастернак (Е. Л., кстати сказать, с большой теплотой относился и к тому и к другому), не сговариваясь, считали одним из главных зол, угрожающих свободному человеческому таланту, — пошлость. Оба, как умели, пытались этому злу противостоять. Явным и неявным противостоянием пошлости было и все то, что делал Е. Л. Особенно если понимать пошлость так, как ее определил Флоренский: «Пошлость есть не что иное как плоскость, иначе говоря, скольжение по поверхности, рассматривание явлений в отрыве от их метафизических корней».

Иногда (редко) я вижу Е. Л. во сне: как будто я иду по нашему юго-западному леску и встречаю его, или вхожу к нему в комнату, или у нас. Это всегда счастливые сны. Просыпаешься бодрым и обнадеженным.

Е. Л. умер в 1997 году. От третьего инфаркта. У себя дома перед образом св. Иоанна Богослова, в той самой комнате, куда я с такой любовью и робостью входил сначала мальчиком, потом юношей, а потом лысеющим дядей с бородой, как у Евгения Львовича.