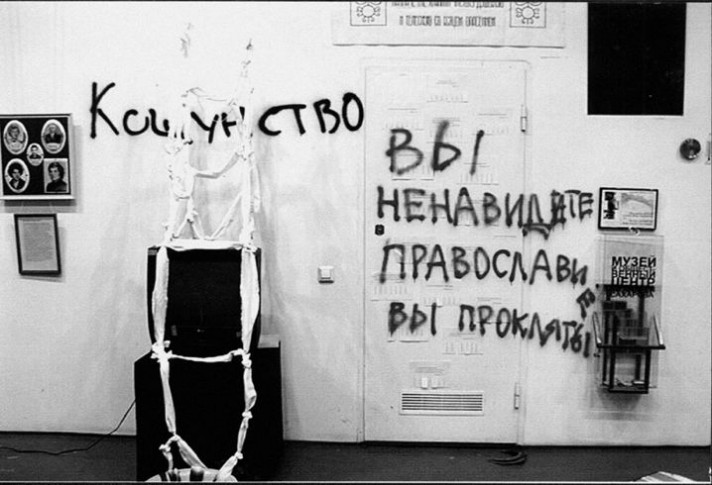

В самом начале марта известный швейцарский режиссер Мило Рау и International Institute of Political murder представили в Москве свой проект «Московские процессы». В основу этого спектакля-диспута легли три громких процесса нулевых годов — суд над кураторами выставки «Осторожно, религия!» (2003), суд над устроителями выставки «Запретное искусство» (2007) и, наконец, суд над участницами группы Pussy riot.

Представление не на шутку взволновало москвичей. На представление даже явились казаки. А арт-общественность охрипла в спорах о том, что же произвел швейцарец — крепкий свидетельский спектакль или провокацию. ТЕАТР предоставил площадку для финального судебного разбирательства по этому вопросу. Директор театральных программ Сахаровского центра Михаил Калужский выступил адвокатом постановки, искусствовед и общественный деятель Анатолий Голубовский — ее прокурором, а Ольга Шакина с трудом старалась остаться беспристрастным судьей, роль которого, собственно, и сыграла в спектакле.

МК: У нас с Толей все же неравные позиции — я был внутри театрализованного процесса.

ОШ: Тогда первое слово предоставляется стороне обвинения.

АГ: Но я-то при этом был внутри процесса реального, на слушаниях по «Запретному искусству» провел много дней. Поэтому мои ощущения, конечно, не могут быть мерилом качества этой постановки. Так что я, как и Миша, лицо заинтересованное.

МК: Мне кажется, что тут в позиции вненаходимости, по Шкловскому, быть довольно тяжело. Я, в конце концов, был одним из тех, кто организовал сбор денег на штраф Ерофееву и Самодурову.

ОШ: Хорошо, договорились: позиции равны.

АГ: Ок. Тогда я беру слово. Дело в том, что эмоции, которые охватывают на реальных процессах, настолько важнее и сложнее тех, что я испытал на театрализованном, что мне стало обидно за многих людей, которые подобно вам, Оля и Миша, сработали в пустоту. Вроде все при деле — там стоит ПТС, тут хлопает хлопушка. Но те, кто был ориентирован на содержательное высказывание, испытывали какую-то внутреннюю неуверенность. Например, Андрею Ерофееву, чью речь показывали в записи, явно никто не объяснил, к чему это все. В результате он выступил откровенно сбивчиво, вторично, слабо. Катя Самуцевич хорошую речь сказала, но и в ней не было того огня, что был на реальном процессе, где чувствовалось, что каждое слово чего-то стоит. Я видел только одну группу людей, которые были уверены в себе, поскольку пришли в Сахаровский центр с совершенно внятной целью — это были люди, выступавшие на стороне обвинения. Они пришли, чтобы лишний раз озвучить следующие тезисы. Первый: Сахаровский центр финансируется Госдепом. Второй: Россия — православная страна. Третий: актуальное искусство подтачивает основы российской государственности. Вот они это на разные лады и повторяли. Они пришли как победители: с улыбочкой, уверенно, без запинки. Они не просто повторяли — они развивали собственные тезисы, поскольку понимали, что это не настоящий процесс. А все настоящие — выиграны, по всем трем — обвинительные приговоры.

ОШ: Мне кажется, уверенность стороны обвинения и упомянутый вами вызывающий артистизм связаны с тем, что у них отсутствуют взгляды, которые надо защищать. Они, вопреки тому, что сами заявляют, не прокуроры, но адвокаты дьявола. В отличие от защиты, которая апеллировала к рацио, у них нет убеждений.

МК: Не соглашусь. Безусловно, у них есть убеждения — это как минимум убеждение в собственной правоте. Для меня, однако, одно из важнейших достоинств «Московских процессов» именно в том, что они четко продемонстрировали водораздел, который ты сейчас обозначила. Не в смысле даже текущей политики, но в смысле базовых установок живущих здесь граждан. Спор идет между людьми, апеллирующими к рациональным основаниям, и теми, кто все уводит в риторику, в жест. За первыми стоит убежденность в свободе высказывания, в несогласии с тем, что все мы — единое соборное тело. За вторыми — убежденность в собственной непогрешимости.

АГ: А режиссер вроде как над схваткой.

ОШ: Ну, режиссер, как любой средневзвешенный европеец, нормальные гуманистические ценности разделяет все-таки.

АГ: Он живет в другой стране с совершенно иным контекстом. Меня, например, очень потревожило, что после представления он пожал руку Хомякову из «Народного собора». Мне говорили: так и должно быть в нормальных странах. В нормальных странах с работающими социальными институтами, где существуют правила игры, по которым развиваются такого рода дискуссии — безусловно, да! Хотя и там жать руки националистам никто не требует, более того — понятие нерукопожатности значительно весомей, чем у нас.

ОШ: Не уклоняйтесь от темы. Свернем от политики к творчеству — мы все-таки разговариваем для журнала «Театр».

АГ: Но отсутствие у режиссера убеждений напрямую сказывается на невнятности продукта. Сам Мило Рау, насколько мне известно, называет свой спектакль видеоинсталляцией, которую в следующем году в виде фильма собирается показывать на Берлинском кинофестивале. Но как ни называй — неясно, с какими целями это сделано, где и кому будет показано, на какие умы и каким образом будет влиять. Я никакого творчества, кроме точнейшего кастинга, там не увидел. Режиссер переложил ответственность за рефлексию, которая у него все-таки должна быть, на исполнителей, которые были связаны с реальными процессами. Это выглядит как серьезный паразитизм. Я на «Московских процессах» не испытал никаких серьезных эмоций — что говорить о катарсисе, который, например, случается на «Час восемнадцать» в Театре.doc. Говорю сейчас не о качестве — о степени воздействия.

МК: Свидетельский театр — слишком молодое искусство, чтобы мы говорили о сформировавшихся внутри него жанрах и о том, принадлежит ли к одному их них конкретный проект или нет. Я бы сказал, действо, в котором мы с Олей приняли участие, скорее site specific. Иногда такие спектакли ставят на заводах, иногда, как поляки пару лет назад «Железнодорожную оперу», на вокзалах и так далее. «Московские процессы» могли произойти только в Сахаровском центре — месте, которое практически полностью финансируется грантами зарубежных благотворительных организаций, в зале, где прошли выставки «Осторожно, религия!» и «Запретное искусство», организации, на площадке, которая создана в основном для разного рода дебатов. При чем тут нерукопожатность — это был редкий случай, когда люди отвратительных нам взглядов приняли участие в дискуссии, посвященной важным для нас проблемам. Важно и то, что, несмотря на визит представителей ФМС и людей в папахах из реквизиторской Театра оперетты, не случилось никакого насилия — несмотря на то, что в зале бок о бок сидели Петр Верзилов и Дмитрий Энтео, отец Глеб Якунин и казаки. Мы внимали крайне важному диалогу, который невозможен в сегодняшних средствах массовой информации, причем происходил он в густой, концентрированной форме. Для меня эта театрализованная дискуссия выполнила важную не только интеллектуальную, но и информационную задачу — к проблеме противостояния искусства и религии снова было привлечено общественное внимание. Кто помнил о Ерофееве и Самодурове? «Москов- ские процессы» напомнили сообществу, что неправедно осужденные были и раньше, а также о том, что дело Pussy Riot взялось не на пустом месте — все это звенья гребаной цепи.

ОШ: Ответь на главный вопрос — имеет ли это отношение к театру?

МК Вопрос в том, с какими критериями отношения к театру мы подходим к этому разговору. Здесь изначально создается театральная рамка, а дальше это существует как нечто постановочное с элементами импровизации. Когда мой товарищ Георг Жено придумал интерактивные спектакли, претензии, которые мы слышали, были теми же: «Ну что в этом театрального…»

АГ: Заметь, от меня ты никогда не слышал таких претензий.

МК: От тебя нет.

АГ: Но к «Московским процессам»-то у меня как раз такая претензия есть. Главное, чего мы ждем от произведения искусства, — некоторое приращение смыслов. Интересно, что во всех интервью, которые раздавал Мило Рау, обсуждался приход казаков и ФМС, но никак не содержание выступлений участников перформанса. Тоже мне, культурный шок — пришли казаки. У меня должен быть шок от того, что я услышал в зале! Это, впрочем, связано и с тем, что участники особенно не напрягались — им толком не поставили задачу. Было несколько блестящих выступлений, но это явно заслуга выступающих, не режиссера. Единственным, кто по-настоящему продумал свою роль, был Максим Шевченко в плюшевом костюме — настоящий Плевако. Вот где театр!.. Он довольно тонко провоцировал участников представления — в том числе режиссера, постоянно уточняя: мы собрались содержательно поговорить или в суд поиграть? «Все попытки вести конструктивный разговор сталкиваются со стремлением судьи соблюдать процедуру», — сказал он в какой-то момент, и сказал крайне точно. Ведь самым интересным, например, на процессе против выставки «Осторожно, религия!» были выступления ее куратора Самодурова, который говорил: «Я понимаю, здесь у нас процесс, но давайте поговорим о пределах допустимого в искусстве». Адвокаты смотрели на него, будто хотели сказать: «Козел, тебя сейчас посадят вообще навсегда, а ты тут!..» Так вот для «Московских процессов» такой формат был бы куда как удачным — санкций нет, никого не посадят, все понарошку и так далее. Но нет же — Мило Рау велел жестко соблюдать процедуру. В чем смысл? Благодаря этой истории я как следует изучил творчество Мило Рау. И у меня сложилось впечатление, что в контексте масштабного международного проекта, частью которого стали «Московские процессы», было бы логичнее инсценировать как раз процессы 30-х годов. Но он упростил себе задачу, к чему он в принципе склонен. Возьмем его нашумевший спектакль про Брейвика. Против кого у нас там Брейвик выступал, против понаехавших? Отлично — берем турецкую актрису и заставляем ее прочесть текст его речи в суде.

ОШ: Какова ваша основная претензия к Рау? Он популист?

АГ: Он спекулянт! Политический спекулянт с недостаточным творческим потенциалом для того, чтобы вывести всю эту историю на уровень приращения смыслов.

ОШ: В чем основные его режиссерские ошибки, если сформулировать коротко?

АГ: Я не вижу там режиссерской роли в принципе — нет ни работы с текстами, ни работы с формой. Либо уж ты делаешь точную инсценировку, либо дискуссию с неким набором участников реальных процессов — возможно, неполным. У него — ни два, ни полтора: вроде инсценировка, но кто-то заболел, кто-то не пришел, почему-то не было Самодурова. Тот, кто в курсе, знает, почему его не было: он в какой-то момент поклялся не переступать порога Сахаровского центра, который когда-то возглавлял. Но для тех, кто не в курсе, отсутствие важнейшего фигуранта дела никак не было объяснено. Форма поплыла совершенно. Лишнее публичное выступление Кати Самуцевич — это всегда прекрасно. Но когда она выступает ради того, чтобы это где-то, когда-то, непонятно кому показал Мило Рау?

ОШ: Выхлоп просто нулевой.

МК: Соглашусь с тем, что там есть конфликт между импровизационным и срежиссированным. Если бы «Московские процессы» не были одноразовой акцией, с этой проблемой стоило бы работать. Может быть, из-за упомянутого дисбаланса, а также от не всегда удачных попыток сымпровизировать внутри довольно жесткой структуры судебного процесса, и сложилось впечатление, что серьезного разговора не было. У меня ощущение ровно противоположное — ничего не было понарошку, все было сказано всерьез.

АГ: С тем, что говорили серьезно, я вполне согласен. Но зачем они все это произнесли? Зачем приезжал Мило Рау с кучей техники — чтобы дать высказаться отцу Глебу Якунину? А что, без всего этого антуража дать ему высказаться нельзя? Значительно более эффективным — и эффектным! — был бы честный круглый стол, дискуссия. А не эта попытка устроить картонный театр.

ОШ: Мне кажется, на простую дискуссию ребята из «Народного собора» и православной ассоциации «боевое самбо» не пошли бы. Круглые столы не их территория. А вот съемки буржуйских фильмов — пожалуйста. Тем более съемки театрализованного представления. Карнавал — вообще их стихия.

АГ: Вы думаете, мы таким образом их обманули? Главная задача нашего времени заключается именно в том, чтобы все приходили не на театрализованные шоу, а на круглые столы. Ответственность участников реальной общественной дискуссии значительно выше, чем ответственность артиста из спектакля.

ОШ: Они клялись говорить правду, только правду и ничего, кроме правды.

МК: Ну, это была игровая клятва. Все мы видели, что городил Саша Шабуров…

АГ: Саша Шабуров разве что не выпустил петарду из штанов.

МК: Возвращаясь к повестке заседания — главной задачей наших дней, Толя, является не проведение круглых столов. Главная задача — сделать высказывание публичным и значимым. Она выполнена — и мне совершенно не важно, в какой форме это сделано. Театр тут — просто удобный медиум…

ОШ: Который в данном случае сам является сообщением? В соответствии с теорией медиа — medium is the message?

МК: Совершенно верно. Есть некоторое сообщение, которое нужно донести до некоторой аудитории. Главное — не как, а что. Сообщение дошло — задача выполнена.

АГ: Согласен, но сработал ли медиум? Я в этом reenactment не вижу ни грана режиссерской рефлексии по поводу восстановленных событий. Я вижу серьезные административные усилия, связанные с техническим обеспечением данного действа.

ОШ Хорошо, обвинение, ваши доводы понятны суду.

АГ Понимаете, на реальных процессах каждое слово дышало последствиями! И мне было жаль, что никто из зрителей не испытал и не испытает того, что когда-то испытал я.

ОШ: Может, для европейских зрителей «Московские процессы» окажутся значительно более сильным зрелищем. Мы тут варимся во всем этом, а их восприятие свежо… Хорошо, Толя обозначил свою позицию: он в спектакле не видит ни режиссера, ни показательного отсутствия режиссера, а видит только манипулятивность. Видна ли рука режиссера стороне защиты?

МК: Если театр не манипулятивен — грош цена этому театру. Если мы не уходим с документального спектакля, ощущая некоторое раздражение, то зачем вообще этим заниматься.

ОШ: Ты сейчас похож на Олега Меньшикова, который считает, что в конце каждого спектакля, каким бы он ни был, должна гореть свеча. Есть ведь и иной взгляд на театр — он порой отказывает зрителю в праве на сопереживание, исходя из совершенно иных устремлений.

МК: Тем не менее я — а я не только теоретик, но и практик документального театра — придерживаюсь другой концепции: зритель должен уходить с эмоцией, лучше всего негативной, испытывая раздражение, неудобство.

ОШ: Не могу не заметить, что твой оппонент идеально подпадает под эту категорию.

МК Ну, это спекулятивное утверждение — он недоволен режиссером, это другое. Тем не менее я видел придуманный Мило Рау диалог Максима Шевченко и Глеба Якунина — первый стоял перед вторым, как Гэндальф перед Балрогом. Было совершенно очевидно, кто здесь победитель и кто добро. Я далекий от всякого христианства человек, но я понял, что такое настоящий христианский святой. Он вне всякого пафоса и ложной риторики, но настолько убежден в собс- твенной правоте, что готов делать свое дело при любых обстоятельствах.

АГ: Этот диалог придумал не Мило Рау, а те, кто занимался кастингом.

ОШ: В чем же была творческая задача режиссера, на твой взгляд?

МК: Давайте все же не считать, что режиссер — человек, который придумывает мизансцены и рассуждает об актерском существовании.

АГ: Моя претензия к Мило Рау как раз в том, что он придумал мизансцену — и ничего более! В этом смысле Волкострелов, который с Перетрухиной сидит за столом и зачитывает речь Гавела на фоне экрана при отсутствии всякой мизансцены (имеется в виду постановка для общества «Мемориал». — Ред.) — стократ больший режиссер, чем Мило, который заботливо выстроил довольно хитрую декорацию.

МК: Режиссура Мило была в том, чтобы свести две резко противоположных стороны в условиях классицистского триединства и в присутствии античного хора присяжных. Вот и все, и этого достаточно.

АГ: Того, что он всех свел, недостаточно: это любой может придумать. Но в чем была режиссерская цель? Я понимаю, если б он вытащил из всего этого некое общеевропейское содержание. У меня, простите, жесткое ощущение, что если б он придумал недоделанную историю с судом, он просто не получил бы денег на этот проект. Все это пахнет грантами.

МК: Ты отдаешь себе отчет в том, что риторически сейчас становишься абсолютным Максимом Шевченко?

АГ: Я считаю, что такого рода действия дают возможность тому же Шевченко делать то, что он делает. Рау отслеживает события мирового масштаба — Брейвик, Pissy Riot. И, прилагая нехитрые административные усилия — ни в коем случае не творческие! — производит некие продукты, которые имеют шанс на продвижение на разных площадках. Когда производятся такого рода действия — совсем не главное выходит на первый план. Ты говорил, что постановка поспособствует старту общественного диалога. Где он? Интеллигенция продолжает ненавидеть казачков, «Народный собор» продолжает ненавидеть интеллигенцию — несмотря на то, что они сутки посидели в одном помещении.

МК: Во-первых, казачки на «Процессах» выступили исключительно кордебалетом.

АГ: Для публики — солистами! МК: Неправда. У события — огромный медийный след. Когда я говорю о дискуссии, я не предполагаю, что оппоненты кинутся друг к другу в объятия — я жду некоего общественного импульса. Его в данном случае вызвали даже и раздражающие тебя казачки: на slon.ru, например, появилась важная статья о том, что казачество потенциально — российская версия басиджей. Все это — важные вещи, смещение фокуса. И это — тоже новые смыслы, появления которых тебе в «Московских процессах» так недостает.

ОШ: Мне кажется, спектакль как настоящее произведение актуального искусства начал доделывать сам себя в реальности. Он, по сути, бесконечен. Как акция Pussy riot, после храма продолжившаяся в суде и в колонии. В тот самый момент, когда пришли казаки, театрализованная история вскрыла карнавальную природу официальной общественной жизни. Разве это не важно?

АГ: Нет, это понятно: искусство идей, как любое гражданское высказывание, крайне уязвимо — сложно отличить жест от пиара, от провокации. Именно поэтому я не претендую на истину в последней инстанции и не собираюсь тянуть режиссера «Московских процессов» на товарищеский суд. Я говорю только о своих ощущениях.

ОШ: Получается, стороны фактически пришли к согласию, хоть каждый из вас и остался при своем.

АГ: Но перед тем, как мы с Мишей пожмем друг другу руки, позвольте мне рассказать историю о том, что со мной случилось на реальном процессе над Ерофеевым и Самодуровым. В один из дней там было слишком много народу, и все не уместились на скамьях. Поэтому нас с Зоей Световой, Сашей Оболонским, Кристианом Эшем из Berliener Zeitung и другими посадили в клетку. Я смотрю на суд через прутья. В какой-то момент свидетель обвинения задает риторический вопрос: «Что же заставляет обвиняемых заниматься подобным искусством?». И вдруг из зала выкрик: «Да все потому, что они евреи!». И тут они начали скандировать: «Евреи! Евреи!». Вот этих ощущений — я сижу в клетке, а вокруг бушует орущая толпа — мне никакой Мило Рау никогда не вернет. Это важнее любых текстов и тезисов.