Творчество Ханса Хенни Янна относительно недавно стало известно русскоязычным читателям благодаря переводам Татьяны Баскаковой, но надеяться, что российская сцена обратится в ближайшее время к его произведениям вообще и пьесам в частности вряд ли приходится: уж очень необычны их темы, лексика и сюжетные повороты для наших лицемерно-целомудренных подмостков. Впрочем, и для подмостков самой Германии пьесы Янна тоже оказались крепким орешком. Театр. попросил переводчицу произведений выдающегося писателя и теоретика искусства рассказать о своеобразии его религиозных поисков и особенностях его драматургии.

Мы все отвыкли от дикости… от дикости любви, прежде всего.

Ханс Хенни Янн, «Это настигнет каждого»

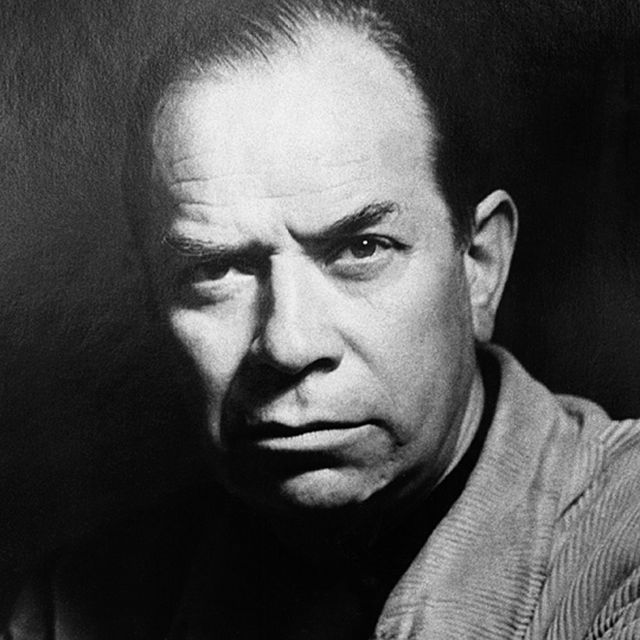

Ханс Хенни Янн (1894–1959), автор удивительных незавершенных романов «Перрудья» (1929) и «Река без берегов» ((В романе-дневнике немецкого писателя Рольфа Дитера Бринкмана «Рим, взгляды» (1979) есть такое высказывание: «Читай роман „Река без берегов“, пугающую книгу — я не знаю никого, кто бы так вел читателя через сумерки человеческого мозга, ни из немецких, ни из английских авторов. <…> Такой книги до сих пор не имела ни одна страна!»)) (1949–1950), начинал как драматург. Первые пьесы возникли, еще когда он учился в гимназии.

Одна из первых записей в дневнике Янна, 17.07.1913:

«Иисус Христос» готов. Поэтому ничего тревожного я в эту тетрадь записывать не хочу. <…> Я бы хотел взобраться на дюну и крикнуть крестьянам из хутора там внизу у моря: «Эйдалай!» — а потом скатиться с дюны и протянуть Фриделю «Христа»: «Вот, вот, держи — это тебе!»

Фридель — Готлиб Хармс — мальчик, в которого Янн влюблен; 19 июля, сбежав из дома, он подарит ему свою пьесу, и они отпразднуют «брачную ночь». Хармс останется самым близким для Янна человеком (и внимательным критиком его произведений) до своей смерти в 1931 году, да и после будет постоянным внутренним собеседником, а также прототипом некоторых персонажей Янна.

Пьеса «Иисус Христос» не опубликована, есть только ее пересказ, дополненный цитатами. Пьеса следует евангельскому сюжету с некоторыми примечательными отклонениями. Христос становится шпильманом (странствующим музыкантом), он любит девушку Руфь и хочет научить народ любви; это учение простые люди не понимают, а священники ему противятся.

Такой была увертюра к творчеству Янна. Безмерность притязаний — осуществленная в девятнадцать лет попытка написать новое евангелие (в двадцать шесть лет Янн выйдет из своей протестантской общины и вместе с Хармсом станет основателем религиозной общины «Угрино», по существу новой религии). Убежденность в неразрывной связи между религией и искусством. Проповедь любви — как и во всех последующих произведениях вплоть до последнего незавершенного романа «Это настигнет каждого».

Театральный скандал длиною в жизнь его виновника

Вскоре после этого в жизни Янна начался переломный период. В 1915-м он получает повестку, заявляет врачу призывной комиссии, что «не может стрелять в себе подобных», и 5 августа бежит вместе с Хармсом в Норвегию, где остается до 1918 года. О своем пребывании в Норвегии Янн в 1933 году рассказывал швейцарскому литературоведу Вальтеру Мушгу:

Это была жизнь на вулкане, деятельность одержимых. За первые четыре недели я написал «Пастора Эфраима Магнуса». Я работал как лошадь, вставал ежедневно в полпятого утра и выдерживал до семи вечера. <…> По сути, я за этот год научился всему, что знал потом.

«Пастор Эфраим Магнус» закончен в 1917 году, опубликован в 1919-м, а в 1920-м награжден премией имени Клейста, которая присуждалась по личному выбору одного из ее лауреатов и которую Янн получил благодаря поэту Оскару Лёрке.

Эта первая опубликованная пьеса Янна показалась большинству критиков чудовищной. Юлиус Баб в рецензии 1921 года утверждал, что такую публикацию надо запереть в «шкаф, где человечество хранит свои яды». Другой критик, Эдгар Гросс, назвал пьесу «премированной эротоманской драмой», тираж которой надо уничтожить. Тем не менее в 1923 году Йо Лерман (псевдоним Вальтера Ульмана) поставил пьесу в Берлине по тексту, сокращенному Бертольдом Брехтом и Арнольдом Бронненом с семи часов сценического времени до двух. Через неделю Йо Лерман был арестован и его театр закрыт (по причинам, не имеющим отношения к Янну), однако Альфред Дёблин успел посмотреть спектакль и написал рецензию, где эта «мистериальная пьеса» характеризовалась так:

Оба главных персонажа сражаются с сатаной сексуальности. И в пьесе нет ничего, кроме такой — очень христианской — борьбы со «зверем» в человеке. Если не считать произведений Стриндберга и копенгагенца Егера ((Ханс Хенрик Егер (1854— 1910) — норвежский писатель- анархист.)) («Больная любовь»), за последние десять лет об этом не было сказано ничего сильнее прочувствованного, сильнее пережитого. Люди в пьесе ведут многостраничные разговоры; их речи — целые трактаты. Но, несмотря на обилие громыхающих слов, никакой напыщенности здесь нет, всё подлинно. Пьеса обладает темными глубинами, как подлинная душа. Она правдива, совершенно не литературна и местами — на чем настаивают ее критики — написана в художественном смысле небрежно. <…> Но это действительно пьеса фаустовских масштабов. Не для ханжей и не для подростков. Люди в ней борются с кровожадной яростью, свойственной персонажам Достоевского. <…> Публика была взволнована. Кое-что поняла. Но и шипела тоже. Критики, те только шипели.

Сам Янн оценивал содержание «Пастора» иначе, чем Дёблин. В статье «Мое становление и мои сочинения» (1948–1949) он говорит:

Баб не понял, что пьесу написал двадцатилетний мальчишка; что этот мальчишка, в отличие от почти всех своих современников, распознал опасность, грозящую человечеству, и сформулировал ее суть; что он в разгар так называемой Первой мировой войны предсказал две следующие; и что человечество неминуемо окажется на краю бездны, потому что дух, не имеющий связи с чувствами, продуцирует только разрушительные истины. Даже мистика, если она такова, разрушительна.

Мировоззренческая драма Янна жестко построена и, собственно, рассчитана на скандал, ибо нарушает многочисленные табу — поведенческие и языковые.

Умирает — в присутствии двух сыновей и дочери — старый пастор, страдающий от болезней, как Иов. Эта его предсмертная агония показана (в репликах самого пастора) с устрашающей физиологической наглядностью:

…У нас даже души нет, за которую могли бы бороться Бог и дьявол, — потому оба они нам ничего и не предлагают, ничего… ничего! Мы для них безразличны, мы навозные кучи, воняющие в себе и из себя, выгребные ямы, сплошные гнойники внутри и снаружи! <…> Только брюхо у меня есть, настолько полное калом и газами, что вот-вот лопнет!

Пастор, сожалеющий о том, что никогда по-настоящему не жил, кончает жизнь самоубийством, предварительно дав наставление детям:

Существует лишь два пути, которые надежны. Первый соблазнительный, второй ужасный. Первый путь: проживать, что тебе желанно, без остатка, без оглядки — любить, жить свершениями любви, как этого хотел Господь: святотатственно. И второй путь: уподобиться Господу, принять на себя все муки и никогда уже от них не избавиться; ибо таким стал Господь, после того как люди пренебрегли Его любовью и прибили Его к кресту. В Нем теперь только темнота страдания. И все жестокое, что вы делаете по отношению к кому бы то ни было, вы делаете по отношению к Господу. Третий, безысходный путь — смерть. Этим путем шел я. Мою душу у меня отняли. Во мне не действуют силы неба и ада.

А дальше пьеса распадается на две части. Каждый сын выбирает один из предложенных путей. И начинает раскручиваться спираль странных и нестерпимых — шокирующих зрителя — событий.

Якоб, младший сын пастора, хочет, чтобы и сам он, и сестра, и брат познали настоящую любовь. Любимые, как он считает, должны выполнять просьбы любящего без колебаний и оговорок. По его совету сестра и брат говорят, соответственно, своим жениху и невесте, что хотят немедленной, добрачной, близости с ними. В результате они лишь навлекают на себя презрение, и в обоих случаях отношения разрушаются. Сам Якоб требует от своей невесты, чтобы она провела ночь с шестнадцатилетним подростком Паулем, переживающим половое созревание и расстроенным пренебрежительным отношением к нему ровесницы. Невеста соглашается, но делает это против воли, рассчитывая на последующий брак с Якобом; и он — поэтому — ее отвергает. Забеременев от Пауля, она вытравливает плод, и возмущенный Якоб, прежде настойчиво убеждавший ее сохранить ребенка, убивает преступную мать, после чего вскрывает тело, тщетно пытаясь обнаружить в нем душу. На суде он не соглашается с тем, что будто бы действовал хладнокровно. По его словам, «такое можно сказать только о солдатах, пускающих в ход пушки и штыки». Обвинитель заявляет, что подсудимый оскорбил «доблестных воинов, героев, столпов отечества», что из каждого его слова сочатся «разъедающие соки анархизма». Якоба приговаривают к смерти.

Во второй части пьесы другой брат, Эфраим, успевший стать, как и отец, пастором, выкрадывает тело казненного брата и прячет его в подземелье собора. Собственную жизнь он посвящает тому, чтобы уберечь останки Якоба от тления, заслужив это собственным уподоблением страдающему Христу. Он заставляет сестру Иоганну (которая любит его именно такой — готовой на любые жертвы — любовью, какая грезилась Якобу) сперва прибить его к кресту, потом оскопить и ослепить. Все это кончается смертью измученной Иоганны. Но прежде брат — пожалуй, первый и единственный раз — пытается вступить с ней в разговор:

Эфраим: Я больше не могу до тебя дотянуться? Ты хочешь удалиться так же далеко, как Бог, чтобы я одумался и обратил любовь не к Нему, а к тебе? Я сам хотел вернуться к людям, к тебе, хотел одуматься и вспомнить о собственных руках. Я уже начал, пока только мысленно, уже создавал соборы внутри себя, чтобы они стали небом для тебя, для нас. Мои руки еще не изработались, душа не успокоилась! Я нуждаюсь в тебе, люблю тебя. Не могу жить без этого хлеба насущного. Скажи, что ты меня не предашь.

Иоганна: Я ведь умираю. (Эфраим бросается на пол перед ее постелью.)

Иоганна: (в большом смущении) Может, я должна быть далека от тебя, чтобы ты решился преодолеть путь ко мне. Ты так велик.

Эфраим: Бог лишь терзал меня, ты же хочешь меня уничтожить, размолов между жерновами. Я понимаю: я обратился к тому, кто был мужчиной и обладал силой. Ты женщина: Ты и есть Бог. Я осознал это слишком поздно. Теперь, наверное, мне придется домогаться тебя целую вечность. <…>

Иоганна: Я мучаю тебя. Исполняю перед тобой только эту должность. Это ужасно. (Тишина, Эфраим плачет.)

Пьеса кончается тем, что Эфраим, первый проповедник собора, получает от церковного начальства задание построить капеллу (точнее, пользуясь своим высочайшим авторитетом в народе, призвать людей давать деньги на это). Он соглашается — с условием, что будет самовластно решать все вопросы, касающиеся строительства. Архитектором становится тридцатилетний Пауль — тот самый, которому Якоб когда-то уступил на одну ночь свою невесту.

В 2010 году режиссер Сильвия Ригер (р. 1957), ученица Франка Касторфа, решилась поставить эту драму и сама сыграла в ней роль Якоба. Минималистская постановка в подвале «Фольксбюне». Скудно освещенная с боков почти пустая сцена, по обеим сторонам которой сидят зрители. Актеры, одетые в черное. Монотонная холодная речь Якоба, контрастирующая с его страстными требованиями. Непрерывные крики и стоны во второй части пьесы, где идет речь о добровольном мученичестве Эфраима и актеры ведут себя, по словам рецензента Вольфганга Беренса, «как зомби из фильмов ужасов Джорджа Ромеро». В немногочисленных отзывах критиков чувствуются смущение и неудовлетворенность.

Вольфганг Беренс («Пастор Эфраим Магнус»— Сильвия Ригер испытывает Ханса Хенни Янна на бескомпромиссность. Искаженный портрет якобинца» ):

Это текст, который из-за его вымученности можно и даже нужно возненавидеть, — читая пьесу, время от времени ловишь себя на мысли, что книгу надо бы отбросить подальше, вышвырнуть в окно. Невыносимое, провоцирующее, завораживающее чтение… <…> В этой драме, возникшей в 1916–1917 годах и ставшей его первой напечатанной пьесой, Янн заставляет трех детей протестантского пастора выступить против буржуазного общества, которое, прикрываясь плащом нравственности, посылает солдат на войну, а само погрязает в мелочности.

Дирк Пильц («О, сладкая мука!»):

Таких персонажей в сегодняшнем театре больше, пожалуй, и нет. <…> Как грандиозно все это не соответствует духу нашего времени! Кто другой отважился бы сегодня поставить пьесу, совершенно лишенную иронии, и при этом отказаться от всех незамысловатых механизмов, способных отвлечь и развлечь зрителя!

И где еще можно пережить эти возвышенные сумерки духа, эту мраморную божественность отрешенного сценического искусства, которое не желает ничего иного, кроме как показать зрителям пределы возможных для них страданий? Только Сильвия Ригер, единственная, избранная и непонятая, еще дарит нам подобные удовольствия.

Йоханан Трильзе-Финкельштайн («Берлинские театральные прогулки»):

В этой пьесе Янн протестует чуть ли не против всего, что тогда занимало господствующее положение, по крайней мере в сфере идеологии: против христианско-буржуазных представлений о собственности, приличиях, нормах, особенно сексуально-этических. Правда, его протест оставался предельно обобщенным, но все равно изолгавшиеся консервативные моралисты встретили пьесу яростными криками, что было реакцией и на альтернативное — атеистическое — понимание жизни, любви, самореализации, выраженное в репликах братьев Эфраима и Якоба Магнусов. На наш сегодняшний вкус некоторые рассуждения братьев звучат чересчур экзальтированно, но это хорошая литература. Однако в театре все это производит иное впечатление: кажется гениально-усложненным, неясным, а местами и патетически-запыленным. <…> Все одеты в черное, инсценировка темная и скучная. Невыносимо! Я за то, чтобы мы почтительно обращались к своему художественному наследию. Но в данном случае было бы лучше от этого воздержаться.

После чтения этих текстов (спектакль я не видела и судить о нем не берусь) создается впечатление, что рецензенты пьесу Янна не поняли. «Предельно обобщенный» протест против нравов буржуазного общества — это ведь смертельно скучно. А то, что совершили братья Якоб и Эфраим (убийство, самоистязание), невозможно всерьез предлагать в качестве альтернативы существующей морали.

Сказка о принце

Попробуем взглянуть на пьесу еще раз, более пристально.

Как следует из начальных реплик старого пастора, ее тема — совсем не критика общества, а экзистенциальный страх перед смертью и предшествующими ей физическими страданиями; и еще другой страх, что прожитая впустую жизнь сама по себе подобна смерти. Это постоянная тема Янна.

Череда описанных в пьесе событий начинается с того, что умирающий пастор отрекается от пережитого: «Но я не любил — это и есть смерть. Где имеется душа, она хочет свершений любви. Понимаете? Моя жена истлевала в могиле, а я испытывал похотливые влечения к другим женщинам». Когда пастор умирает, молодой Якоб (мы не знаем, сколько ему лет, но он еще не знал близости со своей невестой или с другими женщинами) мечтает о любви:

Я так опьянен, что хотел бы целовать мальчиков и девочек, без разбора, просто ради ритма их жизни и потому, что они пахнут, как люди, потому, что каждый из них — сосуд, содержимое которого можно узнать, послушав их рассказы! Как было бы чудесно, если бы кто-нибудь забрел сюда, чтобы мы могли поболтать!

Непосредственно после этой реплики появляется плачущий шестнадцатилетний Пауль. Тут надо сказать, что в мировоззрении Янна дети играют особую роль (запись в дневнике от 22.06.1914):

Что представляют собой все великие свершения зрелой поры жизни? Осмелюсь предположить: все великие творения, которыми мы гордимся, — это исполнившиеся детские мечты.

Эмблемой общины «Угрино» было, между прочим, изображение обнаженного мальчика, то есть еще пока не испорченного человека. В пьесе Якоб оказывает Паулю чуть ли не божественные почести: целует ему ноги. Утешает, оправдывая его слезы:

Человек вправе плакать и даже должен, если не хочет перестать быть человеком, потому что те, у кого больше нет слез, мертвы — иначе заплакали бы хоть однажды от страха или глубокого горя. Твердые, как сталь, непоколебимые герои — люди жестокие и мертвые, они могут убивать, если сочтут это своим долгом или обязательством.

Это особая мораль, противопоставляющая слабость, подвластность эмоциям характерному для нашей рациональной цивилизации идеалу владеющего собой и дисциплинированного чиновника, работника, солдата. Неслучайно процитированная выше сцена разговора Эфраима с умирающей Иоганной (переломная, как мы увидим, для его мироощущения) заканчивается ремаркой: «Тишина, Эфраим плачет».

Самой большой опасности, по мнению Янна, человек подвергается в период взросления.

Именно от этой опасности Якоб хочет защитить Пауля и потому рассказывает ему сказку, в которой сам Пауль предстает живущим в замке принцем, а его половое взросление описывается так:

Но Бог хотел отдать ему самое глубокое и прекрасное, что еще удерживал в руках, хотел научить его любви, ради которой щебечут птицы и происходит вообще всё. <…> Богу не нравилась мысль, что мальчик преклонит перед Ним колени. Поэтому ночью, когда мальчик спал, Он просто капнул ему на губы своей кровью. Когда мальчик утром проснулся, его кровь бушевала и кричала. <…> Бог хотел, чтобы мальчик оседлал коня и отправился в мир на поиски девочки. Разве Он мог бы сказать как-то по-другому, что любовь существует? Разве не вправе был смешать кровь мальчика с собственной буйной кровью? Понимаешь, и мальчик ради своей крови отправился в мир, а потом женился на прекраснейшей принцессе.

В конце концов после неудачной попытки примирить Пауля с обидевшей его сверстницей Якоб дарит ему на одну ночь свою невесту Матильду. Понимая, наверное, что этой единственной ночи с женщиной на какое-то время будет достаточно.

Хоровод смерти и мастера

Тому, кто читал дневники Янна, трудно поверить, что в «Пасторе» он мог проповедовать путь самоистязаний как один из возможных жизненных путей. Вот запись от 27.12.1915:

Сам Бог превратился в муку окровавленного уродства. Его предсмертные жесты были немым криком, выражавшим одно желание: полюбите друг друга, чтобы Я спасся из бездны моей беды! Но они и тогда не поняли, больше того: именно в этот миг истолковали Его слова превратно. Они начали обезьянничать, подражая Его страданию, стали презирать то, к чему Он стремился, и занялись устройством жутких мистерий своего страдания, Ему ненавистного.

Пастор Эфраим ступает на этот сомнительный путь из любви к казненному брату, из потребности приблизиться к Богу, а потом и из жалости к другим умершим. Сцены мученичества Эфраима обрамлены двумя сценами Танца смерти, которые представлены отчасти как его видения, отчасти же — как остатки действительно когда-то имевших место событий. Увечья, которые пастор заставляет Иоганну ему наносить, предвосхищены являющимися в видении образами Обезглавленного, Распятого, Кастрированного, Безрукого.

После смерти Иоганны Эфраим вновь видит себя в окружении хоровода мертвецов и раскаивается в том, что он по отношению к себе совершил. В момент его глубочайшего отчаяния происходит некий перелом (а потом сразу же следуют две последние сцены пьесы, которые завершают ее композиционный рисунок и неожиданно для читателя обеспечивают этой мрачной драме эффект катарсиса).

Слепой и изувеченный Эфраим познаёт счастье, когда получает право осуществить по своему усмотрению строительство капеллы. Это будет странная капелла (по сути, храм новой религии). Ее должны украшать статуи истинно любящих, верных. В последней сцене драмы Эфраим говорит, обращаясь к приглашенному им зодчему Паулю (мечтавшему о том, как он станет зодчим, еще в вечер встречи с Якобом, в шестнадцать лет):

Слышишь, такие тела и должны стоять вдоль стен: сладостные тела юношей, которые поистине божественны и которых сам Господь избрал для своего неба. Чья судьба настолько вознесена над всякой повседневностью, что они остались безымянными…

Речь идет о создании сакрального пространства, понимаемого в самом широком смысле.

Последние слова в пьесе произносит Пауль:

Так Ты, пребывающий на небе, допустил к себе мои нечистые чертежи? (Подпрыгивает.) Я не испытываю недостатка в деньгах? Мне дано право строить? В нас нет ничего такого, чего Он не потребовал бы назад, но уже как наше творение. Эфраим прав: Он хочет получить от нас, самое малое, тела наших душ, застывшие жесты душ, чтобы разместить их на небе; а тот, кто по каким-то причинам лишен души и имеет только плоть, — тот проклят.

Оба пути, которые предлагал сыновьям старый пастор, в своем конкретном преломлении оказались ложными: Эфраим отрекается от избранной им практики самоистязаний и от гордыни, то есть от права судить других, которое когда-то самовольно присвоил его брат. Тем не менее в конце пьесы звучат слова Эфраима: «Смотри, мы нашли путь».

Парадокс в том, что если бы Эфраим не истязал себя, он никогда не снискал бы тот огромный авторитет, который позволил ему стать организатором строительства храма. Если бы Якоб не совершил абсурдный поступок, предложив свою невесту мальчику Паулю, этот мальчик, возможно, и не стал бы зодчим.

Мальчики, странствующие по пьесам

Персонажи, типологически близкие к действующим лицам «Пастора Эфраима Магнуса», в более поздних произведениях Янна определенно изображаются как части одной личности, личности художника-творца.

В «Реке без берегов» композитор Густав Аниас Хорн рассказывает о своей молодости, когда он как бы примерял эти разные роли (можно сказать, роли Якоба и Эфраима):

…в Кейптауне я выбрал для себя несказанно жалкую роль никчемного сибарита, который при отсутствии оригинальных мыслей берется рассуждать о себе, о судьбе человеческого сообщества и о нравственности. <…> Я боялся, что меня одолеет реальность человеческой активности — высокомерие богатых, горести и униженность бедных, что на меня обрушатся лавины этого хаоса, после чего я смогу найти мстительное удовлетворение только в анархическом образе мыслей. И еще другая опасность, что я буду растерзан собственной жалостью, что не смогу больше выносить недостойные Бога муки других людей, что, мучая себя, сосредоточусь лишь на несправедливости, боли (а это губительно для живого человека): такая опасность подстерегала меня постоянно. То есть от удовлетворения себя фальшивыми утешениями я пытался бежать к другому, тоже обманчивому воззрению.

В конце концов он понимает:

Меня будут судить по тому, чего я достиг: не по приложенным мною усилиям и не по представлениям, принадлежащим мне одному, а по той реальной реальности, которая охватывает и душу.

В «Пасторе» есть один странный, будто бы выпадающий из сюжета эпизод. Иоганна незадолго до смерти говорит Эфраиму, что он мучает себя, потому что хочет дождаться чуда. Оба уходят, но на сцене появляются три мальчика четырнадцати- пятнадцати лет — Ханс, Петер и Эмиль. И дальше некоторое время (на протяжении двух страниц) мальчики говорят о том, что надо бы написать книгу о главных вещах, происходящих с человеком. Например:

И почему мы порой ведем себя как свиньи, а потом плачем… <…> И еще нужно суметь описать, как это бывает, когда ты гладишь кошку или похлопываешь по спине лошадь; ведь такое ощущение должно сохраняться в ладонях! <…>

Вот и все. Мальчики уходят, не оставляя после себя — в этой пьесе — никакого следа. Зато в «Прологе» к ненаписанной пьесе «Той книги первый и последний лист» (который создавался одновременно с «Пастором», в 1915–1918 годах, а опубликован был в 1921-м как манифест религиозной общины «Угрино») действующие лица — те же, но повзрослевшие Ханс, Петер и Эмиль — ведут разговор о сущности и предназначении искусства. Как я попыталась показать в послесловии к этому тексту ((Ханс Хенни Янн. «Угрино и Инграбания» и другие ранние тексты. Тверь: Kolonna Publications, 2012. С. 412–420.)), Ханс — это ипостась самого Ханса Хенни Янна, а Петер и Эмиль — его внутренние собеседники и персонажи.

В конце «Пролога» Ханс в сжатом виде формулирует свое кредо, кредо мастеров:

Я должен стать поэтом. Я должен стать судьей. Я должен проявить силу, чтобы обрести знания. Но по ту сторону этой беды моя жизнь будет спасена. <…> Я перестану писать драмы, которые развлекают. Я пойду по улицам и буду говорить с людьми. Я буду сопровождать каждого до перекрестка, где навстречу выйдет другой человек, и потом начну говорить с тем: я буду к нему принюхиваться, присматриваться. А когда встретится следующий человек, я его оставлю. И только тех буду я сопровождать дольше одного дня, кто знает, как употребить мои слова…

А что же Бог? Бог, по убеждению Янна, всегда изъявляет свою волю через творения мастеров. Об этом тоже говорится в «Прологе», чуть раньше:

Наши осознанные познания мы основываем на вере в Бога и на умении чувствовать вещество. Но Бога мы находим только в Его изображениях. В своих отдаленнейших святилищах Он для нас недоступен. <…> И мы свидетельствуем о себе самих и о Нем только изнутри нас. Потому Бог — это юное тело; потому Он — пылкий друг Микеланджело; потому Его мягкая кожа покрывается мурашками, когда Он оказывается на свету в гигантском соборе. <…> И все же мы можем хотеть только одного, можем жить лишь одним — стремлением уподобиться этой наивысшей мере: отображению нашей души из какого-то иного мира! Таков Бог — и мост, по которому прошли Его стопы: как шагает туман, как на ощупь движется тоскование <…> и как всё это спешит, опережая смерть, нитью протягиваясь сквозь годы.