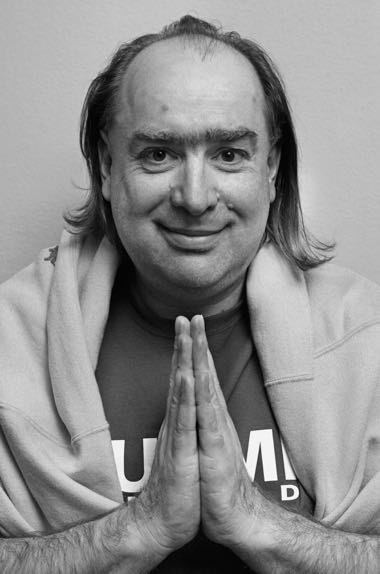

Фотография: Владимир Луповской.

Андрий Жолдак — самый конвертируемый украинский режиссер в мире, но стихийная сила его таланта не имеет места прописки. Почему — он сам объяснил: «Когда начинаешь репетировать, то забываешь, в какой стране ты живешь и кто ты по национальности. Ты — художник». И все же иногда кажется, что сегодняшняя трагическая украинская фантасмагория — это какие-то страшные сны Жолдака.

Сначала скажу: не верьте критикам. Не потому, что они сознательно вас обманывают, а потому, что они безнадежно субъективны. Жизнь их устроена так, что в какой-то момент один — именно один! — режиссер, артист, драматург — неважно — выражает все то, что им сейчас больше всего в театре нужно. Критики начинают исступленно писать об этом одном многоумные тексты, и их иногда даже бывает интересно читать. Объяснить это с помощью логики невозможно. Это как в любви.

В последнее время для меня таким режиссером стал Андрий Жолдак. Я писала о его спектаклях во всех газетах, в которых работала, в журналах, в том числе глянцевых, даже в газете «Рабочая трибуна» (представляю, с каким интересом ее читатели знакомились с хитроумными мизансценами спектакля «Анна Каренина» из финского города Турку). Попробую понять — в чем тут причина. И заодно вспомню спектакли, которые уже ушли, ушли навсегда — с их яростью, нежностью и той самой «волшебной магией», которая, если верить Эдуардо де Филиппо и Стрелеру, является сутью театра.

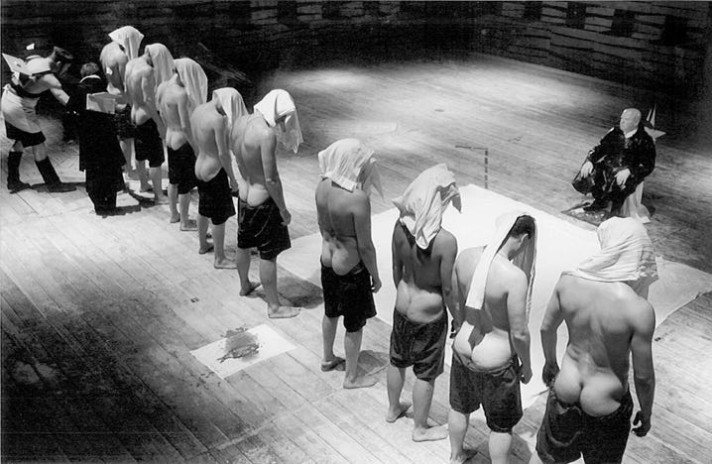

В России Жолдак появился в 2000 году: его пригласил на постановку в «Балтийский дом» Сергей Шуб, умеющий находить правильных людей, когда они еще мало кому известны. Режиссер выбрал «Тараса Бульбу», и я помню, как тоскливо мы собирались на спектакль, ожидая увидеть нечто в бессмертном жанре украинского (плохого) «музично-драматичного» театра. Не тут-то было! Нас посадили на хлипкие высоченные помосты и буквально вознесли над площадкой малой сцены, а внизу (так и хочется сказать «на арене») бежали по кругу мускулистые полуобнаженные юноши с яростным криком «Геть!». В то время этот возглас еще не приобрел своего нынешнего значения и не был столь хорошо всем знаком. На веселящихся парубков молча смотрел немолодой лысый мужчина в кожаном пальто — Тарас. За весь спектакль он, кажется, не произнес ни одного слова, сразу обнаружив равнодушие режиссера не к тексту Гоголя, упаси боже, — такого гоголевского, с его странностью и изобилием деталей, со смехом, который застревает в горле, спектакля я еще не видела, — но к тексту как таковому. Сейчас этим уже никого не удивишь, а тогда воспринималось как хулиганство.

Сидевший рядом со мной маститый театровед буквально падал от возмущения с шаткого помоста, а молодые запорожцы в исполнении обычно вялого (судя по другим спектаклям) молодняка «Балтдома» неслись на всех парах, своей мощной и брутальной энергией напоминая одновременно и героев «Олимпии» Лени Рифеншталь, и персонажей балетов Саши Вальц, которые Жолдак в то время наверняка еще не видел (хотя его сразу же стали обвинять в цитировании). Возмущаться было чем: режиссер полностью заменил текст калейдоскопом визуальных метафор и прочитал повесть как эпитафию любому насилию. Именно поэтому так органично смотрелся в пространстве спектакля лагерный эпизод с немолодыми женщинами-заключенными в уродливых штанах и ватниках, которые, заслышав журавлиные клики, бросали работу и лезли вверх по шесту, падали и опять лезли — ввысь, на небо, прочь из этой постылой жизни, где люди мучат и убивают друг друга. А как играли этих женщин немолодые актрисы «Балтдома», годами не выходившие до того на сцену! Их акробатическому упорству в покорении голой палки, прикрепленной к полу, позавидовали бы цирковые артисты. Что Жолдак тогда со всеми этими актерами сделал, как сумел так их зажечь — до сих пор загадка.

Лилось молоко, потрошилась рыба, падали яблоки, женщины в белом вытворяли что-то загадочное с водой и огнем. Зрители вынуждены были без конца разгадывать ребусы, и некоторых это очень утомляло. Критики подверстывали под увиденное Мейерхольда, Някрошюса, Гротовского, Арто — и тоже быстро раздражались. Меня же раз и навсегда захватили две непременные составляющие всех жолдаковских спектаклей: их нереальная, бьющая через край энергетика и раблезианская избыточность. В мире, уставшем от самого себя, Жолдак говорил страстно и с неистовством неофита.

Потом уже я узнала, что «Андрiй Жолдак-Тобiлевич IV» на афише — это не понты, а настоящее родство с украинским драматургом Карпенко-Карым и Надеждой Тарковской (он их праправнук), с актером Михаилом Садовским и актером и режиссером Панасом Саксаганским, корифеем украинского бытового театра. В родстве — правда, дальнем — он находится и с Арсением и Андреем Тарковскими (об украинских корнях Арсения Тарковского недавно очень интересно написала в своей книге Паола Волкова). Сначала Жолдак окончил художественный интернат, где его учил человек, знаменитый в основном тем, что жил в Берлине, рисовал Гитлера и был агентом КГБ, потом два года работал монтировщиком сцены — вот почему в его спектаклях возможны самые фантастические постановочные трюки — и наконец приехал в Москву к своему кумиру, Анатолию Васильеву. Жолдак говорит, что ему не важно, ставит сейчас Васильев спектакли или нет, — он просто должен быть: как некая театральная вершина, с которой время от времени раздается колокольный звон. Кому надо — те услышат.

А вот как он сам вспоминает «Тараса Бульбу»: «Этот спектакль поменял всю мою жизнь. До „Бульбы“ я был очень примитивным режиссером, служил тому постановочному театру, которого много и в России, и в Восточной Европе. Мои спектакли имели кассовый успех, но не слишком окрыляли. И вот меня приглашают на „Балтийский дом“ и дают 40 дней на постановку. Что-то открылось во мне — не знаю, Петербург ли вмешался, белые ночи, но точно что-то нематериальное. Это как человек в экстремальной ситуации вдруг запрыгивает на дерево, на которое в нормальном состоянии никогда бы не смог залезть».

Между тем к тому времени он уже поставил два спектакля на главной киевской сцене Театра им. Ивана Франко и, говорят, его любил сам великий Богдан Ступка (хотя когда уже после харьковской эпопеи Жолдака мне довелось приехать в Киев, одно только его имя вызывало взрыв негодования, если не ругани и в Театре Франко, и в Театре Леси Украинки). Харьков — это была его болдинская осень. Как известно, именно в этот город переехал когда-то знаменитый «Березиль» Леся Курбаса. В 1933 году Курбаса обвинили в «националистических извращениях» и арестовали. В 1937 году он был расстрелян.

Жолдак поставил в Харькове «Гамлета» — когда позже его привезли в Москву на фестиваль NET, стены чеховского МХТ едва не рухнули от аплодисментов, хотя многие известные люди возмущенно выбегали из зала. В каком-то смысле именно тот спектакль проложил дорогу на главную сцену страны и Кириллу Серебренникову, и Константину Богомолову.

В спектакле «Гамлет. Сны» не было шекспировского текста в переводе Лозинского или Пастернака. Не было мучительных сомнений «быть или не быть» (конечно, быть!), не было пьесы-мышеловки, горы трупов, Розенкранца и Гильденстерна, звона клинков, тени отца Гамлета и еще многого. Зато там были сногсшибательной красоты картины (кино, фотография, балет, клипы — от всего понемногу, но жанр принципиально иной: вот она, мечта Константина Треплева), были драйв, непошлая, но абсолютно раскрепощенная сексуальность и почти экстатическое погружение в заряжающее силой жизни действо.

Гамлет — тогдашняя киевская поп-звезда Андрей Кравчук — не говорил ни слова и ходил по сцене прекрасной обнаженной тенью (атлетически сложенный, с пышными белокурыми волосами и покрытый золотой пыльцой, как бабочка). Он попадал в разные миры: то оказывался в чеховском театре — кринолины, самовар, веселая беготня и внезапная смерть некоего господина. Прекрасный обжитой мир, с которым режиссер прощался в том спектакле навсегда. То попадал в кинозал или на пляж, где люди в плавках и купальниках шумно радовались морскому прибою: подданные датского королевства тоже люди — и Клавдий торжественно венчал Гертруду резиновым кругом. Финал второго акта — танец в исполнении множества пар, молодых и старых, красивых и смешных. Привет «Балу» Этторе Сколы. Вообще, вспоминались тогда, да и потом, на его спектаклях многие: Феллини, Гринуэй, Пина Бауш, Боб Уилсон.

Но что выгодно отличало Жолдака от его собратьев по цеху продвинутой режиссуры — так это способность к сильной и ничем не отягощенной эмоции. Обращение к чувствам, к бессознательному началу, к либидо наконец, — может быть, единственное, что взял режиссер из старого театра, но это дорогого стоит.

В том далеком спектакле была сцена-мечта: Гамлет и Офелия сначала душили носовым платком всех злодеев и монстров датского королевства, а потом, победившие их и саму судьбу, сидели, весело болтая ногами и слушая птиц. Такой памятник, похожий на скульптуры Кановы или Фальконе. Он возникал из небытия под немецкую музыку и нежное украинское «Ам-лэ-тээ!», словно кто-то окликал героя. А в финале все тонуло в мыльной пене и актеры поливали друг друга водой, словно смывая весь тот ужас, что пришлось пережить, и впадая в транс. Они выворачивали душу наизнанку и столь же естественно раздевались, доказывая, что нет некрасивых людей, что любая живая плоть прекрасна, а нагота не постыдна. Это была протянутая рука человеку, живущему в мире страхов и комплексов: ничего не бойся, доверься людям, они тебя поймут, потому что сами переживают похожее и, так же как ты, мучаются.

Итак, Жолдак впервые в жизни (и пока единожды) получает свой театр. Он рассказывал мне, что в то время там отчаянно боролись друг с другом четыре непримиримых актерских клана. Жолдак поступил так: из 70 артистов он занял 35 в «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицына, а 35 — в «Месяце в деревне» Тургенева. Утром репетировали «Ивана Денисовича», вечером — «Месяц любви», это продолжалось четыре месяца подряд без выходных. Режиссер словно бы пытался понять, что с нами и нашей культурой было в ХIХ веке (Тургенев) и что стало (а теперь уже тоже было) в двадцатом (Солженицын). Если бы кто-нибудь посмотрел эти два спектакля подряд, то никогда бы не сказал, что поставил их один и тот же режиссер.

Солженицыным Жолдак хотел взорвать скучный, сонный, как ему казалось тогда, Харьков. В результате взорвал и театральную Москву. Даже в то вегетарианское, по выражению Ахматовой, время (середина нулевых) пресса задыхалась от негодования и театру грозили судами. Смотреть спектакль было невыносимо: лаяли собаки, голые люди сидели на цепях в клетках, перед ними стояли миски с водой и едой и издевательствам над человеком не было конца. Это был какой-то вселенский образ жестокости, символ не века, но целого времени-волкодава, далеко выходящий за рамки сталинского ГУЛага. Как в фильме Германа «Трудно быть богом» — вселенский образ человеческой серости и тупости, которая как раз и ведет к насилию.

У Жолдака человек завидовал собаке. Когда после я сказала ему, что и в лагерях ведь некоторые люди оставались людьми, не превращаясь в животных, он ответил так: «Как-то Роман Балаян показал мне документальный фильм о Параджанове, который, как известно, не один год отсидел. Параджанов — великий художник, но перед камерой был прежде всего человеком, которого били, которого унижали, и он все равно стал другим. Перерождение произошло — оно неизбежно в этих обстоятельствах. Мне важно было найти символ той агрессии, которая опускает человека, уничтожает в нем человеческое, — отсюда эти собаки, эти бьющиеся яйца. Если бы можно было, я бы еще жестче сделал».

А рядом — красивейший «Месяц любви». Он разместил действие пьесы между «Ох» и «Ах» — именно эти слова были написаны на больших щитах, которые, соединившись, грозили раздавить изящную черноволосую Наталью Петровну в нарядном белом платье. Он населил сцену всякой живностью: муляжи собак, кур, коров и даже кабана принимали активное участие в спектакле и тоже, как и люди, жаждали любви. Летел на черном фоне белый пух, лились потоки воды, в ведрах плескалось настоящее молоко — и все эти природные компоненты легко уживались со сломанным, как в компьютерной графике, пространством, причудливой игрой пластики и света.

Этот спектакль длился пять часов, и это были пять часов стильных черно-белых кадров-вспышек. Поток картин как поток сознания, заставляющий вспомнить о прозе Пруста и Джойса, картинах Дали и Магритта. Новый темпоритм и умение вместить бездну информации в одну картинку — как на экране монитора в компьютере, где можно легко перемещаться из будущего в прошлое. Пьеса Тургенева — как вечный сюжет о любви немолодой женщины к юноше, о соперничестве и ревности, о том, как старость не дает дышать молодым.

У Жолдака есть лекция «Как убить плохого артиста». Там он говорит приблизительно следующее: это раньше публика шла в театр, чтобы чему-то научиться и стать лучше. Теперь она идет туда за энергетической подпиткой: слишком много энергии теряет человек в современном мире — надо где-то ее восполнять. Отсюда дискотеки, спорт, разного вида экстрим, наркотики, да мало ли чего еще. И возможности театра и актера здесь безграничны. Вообще-то сам он гипнотизер и медиум: не знаю, насколько научно достоверны его постулаты о работе с артистом, но помню, как сидела на этой лекции рядом с известным режиссером, много лет возглавляющим один из литовских театров. Он был под таким впечатлением, что после два часа рассуждал только об этом. Похоже, он засомневался, правильно ли жил. Что же говорить об артистах, попадающих в зону влияния Жолдака?

Но не будь он гипнотизером и настоящим художником, не стала бы вся труппа харьковского театра в течение двух лет беспрекословно подчиняться самым немыслимым его режиссерским фантазиям, по достоинству оцененным, правда, не на родине, а на различных международных фестивалях.

В конце концов взбунтовались начальники от культуры: «Ромео и Джульетта. Фрагмент» — это единственная украинская постановка Жолдака, не показанная ни в Москве, ни в Киеве. Именно из-за нее он был изгнан из Харькова и перебазировался в Германию. Тогда многие из Москвы рванули в Харьков — смотреть этот спектакль. К сожалению, мне не удалось, но из немногочисленных рецензий нетрудно было догадаться, что, хотя формальным поводом для закрытия стали три десятка молодых актеров, маршировавших по сцене в костюмах Адама и Евы, было там еще и сказано что-то такое про тогдашнюю украинскую власть, чего она точно не могла пережить. Напомню, что было это еще при «оранжевом» Ющенко. Власть в связи с театром вообще очень нервничает: достаточно вспомнить опубликованную в одной нынешней российской газете (ее прелестно обозначил в своей реплике в «Фейсбуке» как «Газету, Которую Никто не Читает» Михаил Дурненков) статью о том, что современный театр вреден для здоровья. Вспоминается Лев Толстой, писавший в «Яснополянских записках»: «Мне эта легенда, как Христос подходил к бесноватому и бес сказал ему: „Ты меня мучаешь“, — очень нравится».

Жолдак успел поставить несколько спектаклей и в Москве. На мой взгляд, чрезвычайно интересных. Правда, все последующие переговоры режиссера о постановках на больших сценах, будь то Ленком или «Современник», заканчивались ничем. И не понятно: чего больше боятся мэтры — громкого провала или оглушительного успеха? Ведь именно Жолдак позволил по-настоящему раскрыться на современной московской сцене таланту двух актрис — Марии Мироновой и Елены Кореневой.

В первый раз Миронова встретилась с украинским режиссером в придуманном Павлом Каплевичем спектакле Театра наций «Опыт освоения пьесы „Чайка“ системой Станиславского». Жолдак тогда дебютировал в Москве, Миронова — в пространстве авангардного театра, поэтому оба старались быть корректными и не перегибать палку. Заречная Мироновой не выделялась среди других первоклассных актерских работ, которых в той постановке было так много, будто все московские артисты только и ждали, когда на их горизонте появится этот режиссер, всегда заключающий с исполнителем что-то вроде сделки Фауста с Мефистофелем.

Тем не менее когда Каплевич через какое-то время предложил Мироновой сыграть у Жолдака Федру, та сразу согласилась. И хотя речь шла на самом деле о пациентке сталинского санатория «Золотой колос» Вере Ивановне, возомнившей себя Федрой, хотя режиссер и актриса ругались до хрипоты — в итоге выиграли оба. Ни в кино, ни в постановках Ленкома зрители не видели еще такую Миронову — настоящую трагическую актрису с пронзительным взглядом и непередаваемым обаянием, которое досталось ей в наследство от знаменитого отца. В какие-то моменты она очень напоминала его на сцене — та же самоотдача, та же самоубийственная неистовость в каждой сцене. Миронова походила в этом спектакле и на Марлен Дитрих, и на героинь Сары Кейн, оказавшихся в антураже постоянно снимающей камеры и прочих атрибутов нового театра.

За «Федрой» последовала «Кармен». Здесь Мироновой было сложнее: порой она напоминала Герду в царстве Снежной королевы, только скованную не льдом, а безудержной фантазией режиссера, который ставил так, будто это его последний спектакль на земле и надо вместить в него и весь опыт мирового искусства, и все свои идеи по части театра будущего. Толщу жолдаковских фантазий Миронова тогда не сумела прорвать. Думаю, здесь причина того, что она больше с Жолдаком не работала и никаких ее заметных ролей в театре мы больше не видели.

Но работа все же запомнилась. В «Кармен» режиссер с помощью изображения на трех экранах (он позвал художника и оператора лучших сокуровских фильмов — ни больше ни меньше) описывал прозаический исход гибельной страсти. Первый акт был коротким и на удивление философичным и созерцательным. В нем праздновался день рождения бабушки по имени Кармен. Она неподвижно сидела в кресле, закутанная во все черное, и принимала поздравления. Каждую протянутую с подарком руку, впрочем, кусала, чтобы никто не сомневался, чье торжество здесь отмечают. Пошлую застольную суету сопровождала другая жизнь, возникающая на экранах. Там молодая и прекрасная Миронова декламировала стихи Лорки, листала книгу с рисунками Гойи и читала строки Ветхого Завета. Там неожиданно налетал ветер — и клонились к земле кусты и деревья, дрожали бокалы, наполненные водой, напоминая об изобразительных шедеврах сокуровского кинематографа. Там, наконец, юноша сводил счеты с жизнью, бросившись с балкона, — потом, уже под занавес самого спектакля, эта тема возникнет снова, смыслы постоянно пересекались, дополняя друг друга и расширяя действие. Соединение двух реальностей рождало ощущение тайны, без которой немыслима Кармен.

Между тем будили еле живого дедушку и тоже усаживали за стол. На экране, после очередного тоста, тянулись друг к другу дрожащая белая мужская рука и изящная женская в длинной черной перчатке. Впервые звучала музыка — Casta Diva из беллиниевской «Нормы». Старые люди сливались в объятии танца, и под божественный голос Марии Каллас происходило чудо: женщина решительным жестом сдергивала шляпу, высвобождала роскошные волосы — перед нами представала вечно юная Кармен.

Настоящим откровением была в этом спектакле работа Елены Кореневой. Эффектная, стильная, она легко заполняла собой большое пространство сцены Театра Моссовета и вдохновенно играла две драмы: немолодой дочери Кармен, не справляющейся ни с матерью, ни с собственным чадом, и трогательной женщины-лектора, которая так убедительно рассказывала о том, что волки гуманнее людей, что ей невозможно было не поверить. Молодежь устраивала Кореневой на представлениях «Кармен» овацию. Но Театр наций все равно решил, что спектакль не пользуется успехом: там даже кто-то скрупулезно подсчитывал каждый раз, сколько зрителей ушло из зала. Если взять это за критерий, можно было бы недосчитаться многих работ, признанных впоследствии классикой.

Коренева еще раз замечательно сыграла у Жолдака — в спектакле «Москва. Психо» на сцене «Школы современной пьесы». Актриса виртуозно балансировала на грани эксцентрики и трагедии. Она танцевала стриптиз, нежно играла со змеей и разъяренной фурией носилась по сцене, не оставляя сомнений: такая действительно убьет.

Потрясающую женскую драму, рассказанную современным языком, мы видели и в других жолдаковских постановках: финская Анна Каренина (один из самых красивых его спектаклей) в финале отчаянно рубила лес, который вновь и вновь вставал перед ней несокрушимой стеной, финская Елена Андреевна билась огромной золотой русалкой в крошечном бассейне, почти ванне. Соня в том же хельсинкском «Дяде Ване» пронзительно играла на каком-то духовом инструменте — и этот нежный безнадежный звук подводил итог столетнему прочтению этой роли.

Актер для Жолдака — это человек без имени, пола, возраста и национальности, это антенна, улавливающая музыку небес и передающая ее зрителям. Репетиции длятся иногда по 10 часов: сначала проигрывается обычная сцена, потом то же самое без текста, потом артисту завязывают глаза — и он играет, потом затыкают уши — и он опять играет, потом та же сцена в абсолютной темноте.

Алла Демидова рассказывала, что однажды на «Вишневый сад» Эфроса пришел человек, который на специальном им изобретенном аппарате измерял актерскую энергию, идущую со сцены. И что удивительно: в моменты крика и даже истерики этот аппарат мог быть на нуле, а в какие-то тихие моменты зашкаливал. И все это абсолютно совпадало с реакцией зала. Конечно, вопрос этот исследовали давно — Станиславский, Гротовский и многие другие пытались понять энергетическую составляющую актерской игры. Но мне кажется, до Жолдака никто не высекал такое сумасшедшее электричество из артистов, никто так страстно этим не занимался. Подозреваю, что описанный Демидовой аппарат просто сломался бы на спектаклях Жолдака.

Однажды Жолдак рассказал мне о спектакле, который должен начинаться так: сто карликов рубят сто деревьев. Кто-то скажет: бред, шаманство. «Но разве театр — это не шаманство?» — наверняка спросил бы в ответ Жолдак.