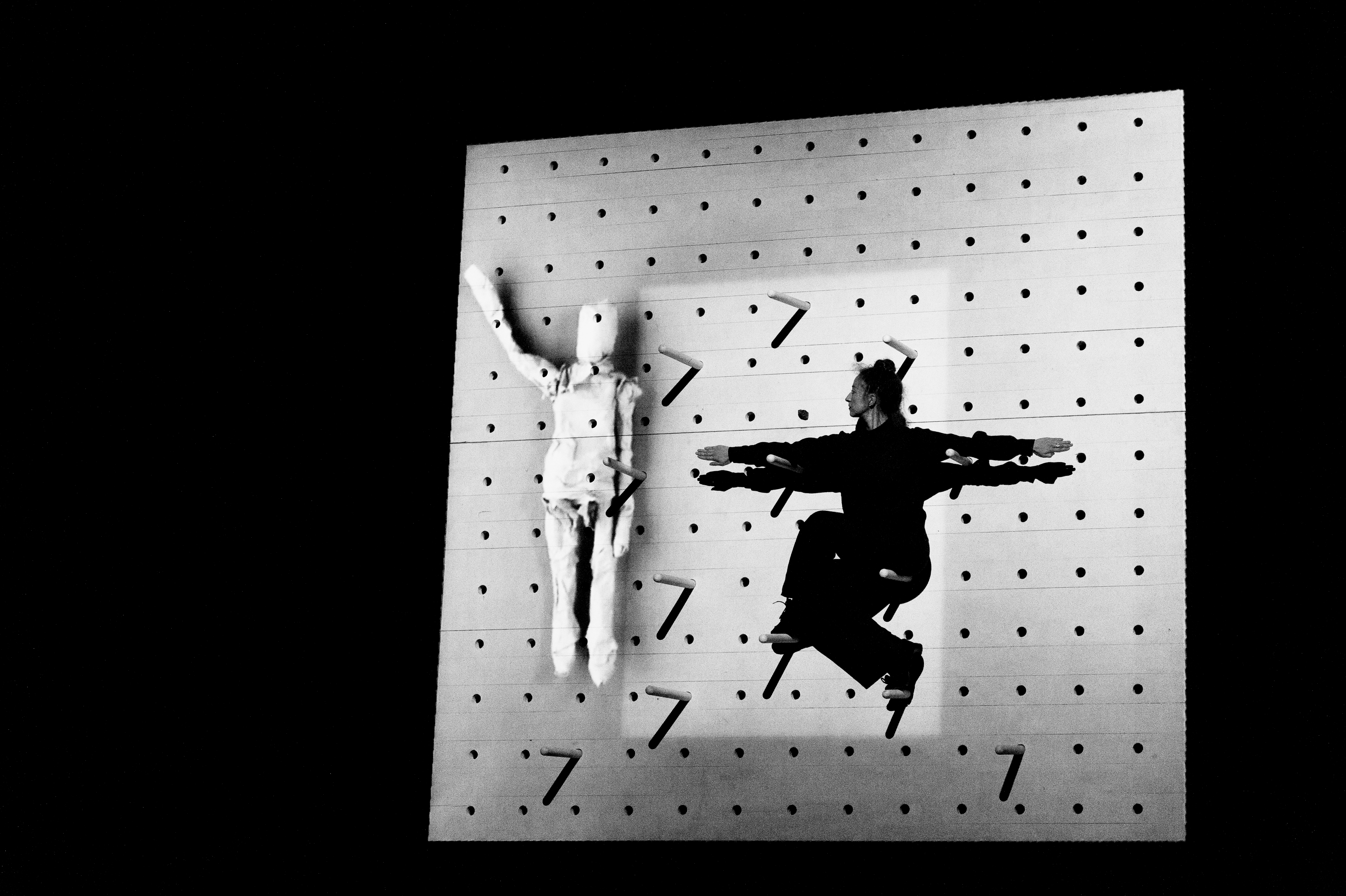

Фото: Светлана Селезнева

В Центре имени Мейерхольда вышел спектакль «Тело авангарда», осмысляющий телесность авангарда и всю двигательную культуру 1920-х.

Когда перед началом спектакля режиссер Дмитрий Филиппов (Мелкин) предложил посмотреть «примитивный биомеханический цирк», я подумала, что сейчас нам покажут мейерхольдовские этюды по биомеханике. Тем более, в программе значился консультант спектакля по биомеханике Алексей Левинский — как известно, он «внучатый» (через Никиту Кустова) ученик Мастера. То, что последовало за этим, оказалось намного богаче: нам показали художественную и кинестетическую попытку осмыслить «телесность авангарда» — двигательную культуру 1920-х годов.

С этой попыткой мы могли познакомиться еще до начала спектакля, прочитав вложенный в программку «Манифест # 21» (по году рождения биомеханики — 1921-му?). В нем зрителю предлагалась некая определенная оптика — «оптика кино-глаза, оптика прицела, оптика дверного глазка». Да, можно согласиться с авторами манифеста в том, что «частью утопии авангарда была попытка научить видеть». Еще одной важной ее частью была попытка научить двигаться. Кстати, оба неологизма — «кино-глаз» и «двигательная культура» придумал ни кто иной, как «поэт рабочего удара» Алексей Гастев. Это он, слесарь и культуртрегер, задумал окультурить нецивилизованную массу пролетариев, пауперов, беспризорников и хулиганов, сделав из них рабочих производства — людей, усвоивших новые способы двигаться, новую двигательную культуру. Главная идея Пролеткульта и состояла в том, чтобы создать собственную культуру пролетариата — включая, конечно, культуру двигательную. А поскольку пролетариат стал в России гегемоном, эта культура должна была стать нормативной, тотальной. На «орг-станциях» и «орг-установках» Гастева вчерашние крестьяне и красноармейцы, встав в ряд, одновременно били молтком по зубилу — отрабатывали «нормаль рабочего удар». С той же четкостью они должны были усвоить все остальные бытовые движения и привычки: как есть, как спать, как стрелять, как заниматься гимнастикой или любовью. Чтобы разработать «нормали» — образцы наиболее рационального и эффективного, с научной точки зрения, способа совершения движения —Гастев в 1920 году задумал создать Центральный институт труда (ЦИТ) и открыть в нем лабораторию биомеханики.

В том же 1920-м Мейерхольд оказался на Юге, в эпицентре гражданской войны. Он примкнул к красным и прошел Школу молодого бойца, освоив армейскую двигательную культуру. Затем, в Москве, он присоединился к Пролеткульту и встретился там с Гастевым. Теперь они оба занимались «биомеханикой»: Гастев — разработкой «нормалей» рабочих движений, Мейерхольд — созданием серии упражнений по сценическому движению. Нормативность его «этюдов по биомеханике» очевидна: на счет «раз» актеры становились в позу, на счет «два» — совершали движение… Главным стало четкое и ритмичное исполнение заданной формы. Такое, как в цирке, балете или в орг-установке ЦИТа. Мейерхольд видел своих актеров пролетариями, рабочими сцены. Две биомеханики, настевская и мейерхольдовская, суммировались в тотальную культуру пролетариата.

Авторы «Манифеста # 21» утверждают: авангард 1920-х годов поместил нас в «тотальную эстетическую ловушку». И сделал он это двумя способами: в сфере двигательной — путем «нормализации», создания нормативных движений; в сфере визуальной — исключением из искусства семантического поля (знака, значения, образа), путем обращения к «абстракции», «беспредметному» искусству. Поэтому авторы спектакля поставили двойную задачу: сперва воссоздать на сцене тотальную культуру авангарда, двигательную и визуальную, а потом на глазах у зрителя ее деконструировать, «размагнитить тотальную эстетическую ловушку, в которую мы сами себя помещаем». Помещаем с помощью биомеханики Гастева и Мейерхольда. Но существует и другая биомеханика: наука о законах «живого движения», столь же «органическая», сколь и «механическая», столь же «био», сколько и «механика». Именно ее разрабатывал, в том числе, Николай Бернштейн, который начал у Гастева, но потом покинул ЦИТ — главным образом, потому, что хотел изучать «живое движение», а не навязывать «нормали движения» человеку. Кстати, и «авангард» — гораздо более широкое понятие, чем Пролеткульт, конструктивизм, производственное искусство, в нем нашли себе место самые разные, часто противоположные направления и художники. Конечно, из-за острой нехватки ресурсов в 1920-е годы этим художникам приходилось жестоко соперничать. В этой борьбе кто-то погиб, кто-то эмигрировал, а кто-то, наоборот, стал считаться «настоящим» авангардистом. Но ненадолго. Гибель и Гастева, и Мейерхольда в мясорубке репрессий — та рана на теле авангарда, которая не зажила до сих пор и еще долго будет кровить.

Спектакль «Тело авангарда» же вполне соответствует манифесту и даже его превосходит. От текста, вербального дискурса живой спектакль всегда отличается глубиной и многомерностью, а в физическом театре — в особенности. Перед нами действительно парад цирковых трюков, «монтаж аттракционов» (и монтаж превосходный — абсолютно бесшовный). На фоне кинохроники 1920-х годов, всех этих ударников, физкультурников, аплодирующего вождя на вожде (Сталина на Мавзолее), трюки соединяются в один образ —тоталитарного тела. С одной стороны, четкие и безвольные движения марионетки, с другой — головокружительные кульбиты воздушной гимнастки и упражнения акробата на мачте — китайском пилоне. Если этот цирк и «примитивный», как нам было объявлено во вступительном слове, то не в значении «простой», «неумелый», а в смысле — первичный, первобытный (primal, primordial), то есть связывающий нас с нашими базовыми ощущениями, включая ощущения кинестетические.

Для меня спектакль стал отличной демонстрацией «шестого чувства» — кинестезии, ощущений от тела в движении. Многие считают это чувство не «шестым», а первым, первичным — и по значению, и по своему возникновению (оно есть уже у эмбриона). И многие возлагают на него надежду в том, что касается выхода из ловушки биовласти, по Фуко, — того тоталитарного контроля над телом, который навязывает нам современное общество. Секрет в том, что осваивая новое движение или прием, «примеряя» его на себя, «осваиваясь» в его внешней форме, как в новом платье, человек получает свой личный, уникальный кинестетический опыт. Любое движение вкупе с кинестетическими ощущениями, которые его сопровождают — это сингулярность, становящаяся нашим опытом, переживанием, интимным достоянием. На этой сингулярности, надеются некоторые, может быть основано сопротивление биовласти. Так вот, все продемонстрированные в спектакле акробатические трюки требуют как острейшего ощущения пространства и времени, так и виртуозного умения распределять в пространстве и времени свои усилия, свое тело. Иначе говоря, в них проявляется высочайше развитый кинестетический интеллект. А стильная — сумрачная, угрожающая — атмосфера спектакля добавляет к кинестетической «беспредметности» оценочную образность. Зритель сразу понимает, как именно относится к «тотальному телу авангарда» режиссер спектакля и его артисты-единомышленники.