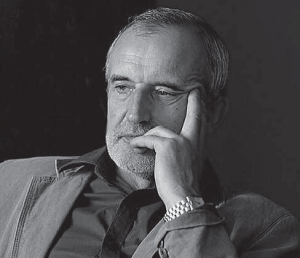

Мария Волкова (Нина) и Евгений Князев (Арбенин) в спектакле Римаса Туминаса «Маскарад», Театр им. Вахтангова, 2010

Уже мало кто помнит, что в начале нулевых, когда Римас Туминас, режиссер с собственными темами, стилем и методом работы с актерами, попал на московскую сцену, его спектакли оказались не поняты и недооценены как зрителями, так и критиками. ТЕАТР прослеживает путь, который проделали навстречу друг другу литовский режиссер и русская публика

Это сейчас Туминас признан и вознесен. А его первые спектакли на московских площадках принимали скорее в штыки, хотя с формальной точки зрения Туминас был будто бы создан для русского зрителя (учился у Эфроса, начинал в Театре им. Станиславского, в вильнюсские времена часто ставил Чехова и т.д.).

ГИТИС в 1978 году.

Возглавлял Нацио-

нальный театр Литвы

в 1994—1999 годах.

Основатель и в прошлом

худрук Малого театра

в Вильнюсе. С 2007-го

работает в Москве,

где возглавляет Театр

им. Вахтангова в долж-

ности художественного

руководителя

Нынешнего худрука Вахтанговского театра любят сравнивать с Эймунтасом Някрошюсом, исходя из чисто внешних, формальных признаков (любовь к метафорам, использование натуральных материалов, сдержанная манера игры, скупость декораций). Но это все равно, как сравнивать телескоп и микроскоп только потому, что они оба оптические приборы. Някрошюс максимально отдаляется от человека, и люди в его спектаклях сливаются с песком, стружками, комьями глины. Туминас же человека максимально приближает, рассматривая его во всех порой неприглядных подробностях. Для Туминаса театр — увеличительное стекло, а порой и кривое зеркало, меняющее привычные пропорции и позволяющее увидеть то, что обычно скрыто. Это реализм, но реализм фантастический, где царствуют гипербола и гротеск, как в комедиях (особенно «мрачных комедиях») Шекспира. Мир у обоих алогичен и непредсказуем: в любой момент может случиться все, что угодно; причинно-следственные связи нарушены; люди творят такие мерзости и поднимаются к таким высотам духа, которых от них никто, даже они сами, не ожидает. У Туминаса «слишком много всего», даже самые выстроенные его спектакли избыточны и перенаселены, в них всегда есть параллельное действие, оборванные сюжетные линии, случайные персонажи, словно забредшие из других миров. Но таково уж свойство лирики, которая рождает поток ассоциативных связей сначала у автора, а потом (в идеале) и у зрителей.

Сказка о мертвой царевне («Играем… Шиллера» в «Современнике», 2000)

Свой первый московский спектакль Туминас поставил в театре с сильной женской труппой и руководимом женщиной. И хотя на афише «Современника» значилось «Играем… Шиллера», обмануть это никого не могло — спектакль был о женщинах и вообще о категории женского.

Энтузиазма это не вызвало. Казалось бы, в России с ее патриархальным сознанием размышления о том, что, отказываясь от женской сущности, становясь еще большим мужчиной, чем сами мужчины, женщина неизбежно приходит к краху, должны вызвать живой интерес, но нет. Хотя театральная аудитория по преимуществу женская, сексизм в нашем обществе никуда не делся. Между тем, Мария Стюарт в трактовке Елены Яковлевой вопиюще женственна в более чем скромном наряде и с небрежно остриженной головой. В ней есть слабость и нежность, смирение и кротость, гордость и страстность, стремление к компромиссу и невозможность идти на компромиссы. Она полна противоречий, и это всячески подчеркивается — меняющейся пластикой, срывающимся голосом, внезапными переходами от спокойствия чуть ли не к истерике и деталями вроде пышной шевелюры, оборачивающейся париком.

в роли Марии Стюарт

в обновленной версии

спектакля Римаса

Туминаса «Играем…

Шиллера!», московский

театр «Современник»,

2013. Премьера первого

варианта постановки

состоялась в 2000 году

Путь Марии Стюарт в спектакле Туминаса — это путь смирения, путь гордого человека, принимающего законы жизни, женщины, теряющей все, кроме достоинства. Много лет спустя эта тема аукнется в «Евгении Онегине».

И конфликт спектакля не внешний, как кажется вначале, а внутренний. По сути дела, борьба ведется не между двумя сестрами, она происходит внутри королевы Елизаветы. Жесткая, буквально закованная в панцирь, с короткой мужской стрижкой и стремительной походкой, королева (Марина Неелова) пытается вытравить в себе последние остатки женского. Она может разыгрывать слабость — нарочито неубедительно в сцене сватовства или и вправду чувствовать себя слабой, когда ей становится страшно и она, неприбранная, мечется по сцене. Но слабости она не прощает — ни себе, ни другим. Эта королева вообще не прощает. И как прощать, если Мария олицетворяет все, что она ненавидит и отрицает в себе? И одновременно вызывает мучительную зависть. Как зло, как презрительно напоминает Елизавета сопернице о ее «распутстве». Этой ли королеве ревновать к слабому и изворотливому Лестеру? Измена, заговор становятся только поводом убить соперницу, а как следствие, и себя. Потому что существует предел, переступив который, человек перестает существовать.

Мрачные декорации спектакля, с одной стороны, минималистичные (предметов немного, и они просты, грубы), с другой, избыточные (всяк по-своему трактовал конструкции, подвешенные над сценой) вполне отражают состояние ума и души королевы-девственницы. Это стремление все упростить там, где упрощать нельзя, и мнимая сложность там, где все ясно.

Звук падающего и ломающегося стула подводит черту под тем временем, когда Елизавета была — в прямом смысле — сторожем сестре своей. История одного предательства завершена. Прежде всего, предательства самой себя.

Ревизская сказка («Ревизор» в Театре им. Вахтангова, 2002)

Если иностранную трагедию Туминаса не сразу, но все-таки приняли в Москве (получивший Госпремию спектакль по Шиллеру, хоть и с перерывом из-за вывода старой и ввода новой актрисы, идет в «Современнике» до сих пор), то российскую комедию встретили в штыки. Во-первых, у нас все еще существует стереотип, согласно которому иностранцы по-настоящему понять Россию неспособны, и если уж кому позволено обращаться к русской теме, то исключительно гениям (к числу коих Туминас причислен тогда не был). Во-вторых, в последние годы в нашем обществе все сильнее укореняется представление о том, что «они нас не любят» — и литовец Туминас у многих ассоциировался как раз не с «нами», а с «ними».

В результате перенесенного из Вильнюса «Ревизора» обвиняли не столько в его реальных недостатках (вахтанговские актеры, не готовые к аскетичной манере режиссера, тянули одеяло каждый на себя; ансамбля не было; гротеск исчез; вместо жутковатых карандашных офортов нарисовались картины маслом), сколько в русофобии. В рецензиях на режиссера сыпались упреки в неприкрытой ненависти к России и в подражании гениальному соотечественнику Някрошюсу. Кто-то обрушивал гнев на невнятные метафоры и оскорбительную сценографию, другие обвиняли Туминаса в человеконенавистничестве — по той простой причине, что «Ревизора» он ставил без сантиментов, бесстрастно и даже безжалостно.

А ведь Туминас решил хрестоматийную пьесу из школьной программы абсолютно нестандартно. Он отринул социальное и сосредоточился на общечеловеческом. По словам самого режиссера, его Хлестаков был волшебной палочкой, при прикосновении которой люди начинали звучать по-другому. В Вильнюсском Малом театре этот Хлестаков оказывался отчасти ребенком, отчасти поэтом, но больше всего юродивым — странным мечтателем в белой рубахе, донельзя простодушным. Хитрого проходимца-мздоимца увидеть в этом создании могло лишь больное воображение запуганного и одновременного распущенного провинциального чиновника, мерившего любого по себе.

От Гоголя в прочтении Туминаса веяло Кафкой и ужасом повседневности, которую не способны побороть ни музыка Вивальди и Баха, ни чистота новоприбывшего, неизменно возвышавшегося над остальными. Городничий и его окружение буквально бесновались на сцене, но свой единственный шанс на спасение (странно, но обвиняя Туминаса в чрезмерной метафоричности, мало кто разглядел в его Хлестакове мессию) упускали, побивая камнями принесших благую весть Бобчинского и Добчинского. Неудивительно, что финальная реплика у Туминаса исчезла вовсе (на второе пришествие рассчитывать не приходилось), а немая сцена превратилась в отчаянное кружение срывавшейся с места церкви. Приняв финальную круговерть за чистую монету (иносказания Туминаса еще не раз будут восприниматься слишком буквально), публика сетовала на неуважение режиссера к русской православной традиции, но он-то как раз и толковал о кошмаре бездуховности.

Едкий гоголевский эпиграф к пьесе вновь оказался более чем актуальным. Особую пикантность придал комедии последовавший несколько лет спустя неожиданный сюжетный поворот: Туминаса позвали спасать тот самый Вахтанговский театр, где его обруганный «Ревизор» не продержался и пары сезонов.

Сказка о звездном мальчике («Горе от ума» в «Современнике», 2007)

Статус худрука одного из крупнейших театров страны не помог Туминасу. Скорее, наоборот, к предвзятости по отношению к иностранцу прибавилась пристрастность к новоявленному земляку, и «Горе от ума» в «Современнике» режиссер выпускал в атмосфере, далекой от дружелюбной. Ситуация усугублялась еще и тем, что недовольные назначением чужака вахтанговцы (соперниками литовца в борьбе за трон считались не только коллеги Валерий Фокин и Роберт Стуруа, но и актеры-аборигены — Василий Лановой, Евгений Князев, Валерий Шалевич) начали пенять Туминасу: вместо того, чтобы заниматься делами вверенной ему полуразрушенной легенды, он тратит время на раздачу долгов другим театрам.

После премьеры недовольные вахтанговцы могли чувствовать себя отмщенными: критика Туминаса дружно разругала, а президент Путин пожурил главного героя за слезливость. Но, несмотря на почти полную смену актерского состава и недовольство учителей неполиткорректным спектаклем, это «Горе от ума» до сих пор числится в репертуаре «Современника», хоть и сослано подальше от памятника Грибоедову, во Дворец на Яузе. Подобное долгожительство можно объяснять кассовым успехом и популярностью актера Сергея Гармаша, но без жесткой структуры (в отсутствии которой и обвиняли спектакль) он бы уже давно развалился и последовал за своим предшественником «Ревизором».

«Горе от ума» плясало от печки, находившейся в центре необустроенной, будто и нежилой комнаты. Об эту печку грелись в отсутствие реального человеческого тепла, вокруг нее водили хороводы в отсутствие четких жизненных ориентиров, за нее прятались в отсутствие защиты. Больше всего она напоминала печку из русской сказки, на которой сидел Иван-дурак. В трактовке Туминаса Иван Андреевич Чацкий одновременно дурак (недаром свой текст он неразборчиво пробалтывал и объяснялся больше жестами, чем словами) и уайльдовский звездный мальчик — сирота, в буквальном смысле спустившийся с небес на землю. Этот Чацкий гнусавил заумные тексты и вел себя как последняя свинья: не сказав ни слова, бросал опекуна и любимую девушку, являлся спустя три года без предупреждения, требовал любви и уважения и обижался, когда их не получал.

Но при всей своей нелепости он был человечнее мумифицированных кукол, на бал к которым попадал: ожесточившейся, одеревеневшей Софьи, разыгрывающего благодушие грубияна Фамусова, тупицы Молчалина, припадочной Натальи Дмитриевны, жеманного кривляки Скалозуба, окончательно оскотинившегося лизоблюда Петруши. На этом празднике живых мертвецов полуживому, истерзанному Чацкому решительно не находилось места, но весь вопрос в том, удалось ли ему уцелеть после встречи с вампирами.

Любопытно, что в решении образа главного героя (да и всей пьесы в целом) Туминас следовал за автором, у которого иллюзии молодого идеалиста разбиваются вдребезги — и в общественной жизни, и в личной. Такая версия событий кардинально отличается от традиционной советской, в которой идеальный герой обличает нравы и гордо уезжает. В противовес ей в последние годы возник и другой, приземленный вариант, где Чацкий — всего-навсего пустой болтун, резонер и позер. В любом случае, зрителю в «Горе от ума» хочется либо увидеть привычный обличительный пафос, либо вволю посмеяться. А в спектакле Туминаса было жалко неказистых, искалеченных героев и всю эту бесприютную Москву.

Сказка сказок («Троил и Крессида» в Театре им. Вахтангова, 2008)

В вышедшем годом позже спектакле жаль было уже все человечество. Горькая шекспировская пьеса как нельзя лучше соответствовала настроению Туминаса, столкнувшегося с вахтанговскими реалиями. Режиссер, конечно, лукавил, говоря, что взялся за поздний шекспировский текст, потому что в нем много сюжетных линий и персонажей — будет где разгуляться артистам (многие из которых отказались участвовать в постановке, оскорбившись незначительностью предложенных им эпизодов). Спектаклем о войне Туминас надеялся примирить разрозненную труппу, объединить разные ее поколения, но в итоге в «Троиле и Крессиде» участвовала в основном молодежь и артисты среднего поколения. В будущем именно они составили актерский костяк его арбатских спектаклей.

«Троил и Круссида» были, как и положено, превращены Туминасом в сатирический балаган. Плаксивый пупс — троянец Парис — неспособен любить Елену не потому, что она видавшая виды гречанка, а потому что он вообще никого не любит. Для самовлюбленного грека Ахилла нет ничего важнее репутации, и для того, чтобы выглядеть героем (прежде всего в собственных глазах), он не поступится ничем — даже заведомой гибелью возлюбленного Патрокла. Трусливый грек Аякс скорее вступит в сговор с троянцем Гектором, чем признается в собственной слабости сородичам. Греческая элита ничем не отличается от троянской (разве что цветом не по росту коротких туник), а хитроумному подстрекателю Улиссу решительно все равно, кому строить козни.

и Крессиды», первой

постановки Римаса

Туминаса в Театре

им. Вахтангова

в качестве худрука,

2008

Но Туминас не был бы Туминасом, если бы изгнал из балагана поэзию. В спектакле она явлена в образе Крессиды — сначала наивной, задиристой девчонки, потом страстно влюбленной девушки, а в финале опытной и готовой пожертвовать собой женщины. Евгения Крегжде, будущая вахтанговская Соня и Татьяна, играет Крессиду мягко, слегка отстраненно, немного иронично и очень искренне, идеально попадая в стиль режиссера. Прямолинейный болтун Троил ей явно не пара, но это и неважно: сильная, не от мира сего Крессида на самом деле так же одинока, как другие «светлые гении» Туминаса — Мария Стюарт, Хлестаков, Чацкий.

Туминас знает, что мир огромен и непредсказуем, а потому чудо может явиться в самый неожиданный момент — даже если грекам и троянцам суждено порубить друг друга в капусту, даже если все они жертвы собственных амбиций и страстей. И хотя Туминас не испытывает иллюзий сам и не хочет дарить ложные надежды другим, без его безоговорочной веры в личную ответственность каждого Вахтанговский театр вряд ли бы смог преобразиться. Вопреки скандалам и подметным письмам в Министерство культуры, неприятию публики и не самой благодушной критике (разглядевшей в спектаклях Туминаса и «постмодернизм с новым европейским театром», и «пшик с профессиональной беспомощностью», и «глупость с невнятицей»), он продолжал гнуть свою линию.

Сказка о потерянном времени («Дядя Ваня» в Театре им. Вахтангова, 2009)

Настоящий успех в России (подтвержденный не только кассовыми сборами, но и целой россыпью премий от «Золотой маски» до «Хрустальной Турандот») пришел к Туминасу почти через десять лет после его дебюта на московской сцене. Победа была одержана на знакомом поле (в 1992 году Туминас ставил первую версию спектакля в Финляндии).

Не то чтобы Чехова в России всегда ставят одинаково, но традиция за сто лет сложилась. Режиссеры либо становятся на сторону одного из героев (тонкая и ранимая Раневская против пошляка Лопахина) и тем самым обостряют конфликт, либо занимают позицию «всех жалко», максимально конфликт сглаживая («Дядя Ваня» Миндаугаса Карбаускиса в «Табакерке»). В спектакле Туминаса не жалко никого, а неизбежный конфликт возникает словно против воли героев. Вахтанговские актеры играют не столько характеры, сколько типажи, а режиссер обращается не столько к чувству зрителей (как в общем-то принято в российском театре, где даже пьесы абсурда частенько превращаются в психологические драмы), сколько к разуму. Он помещает в сценическую коробку самовлюбленного неврастеника, скучающую женщину-вамп, рефлексирующего рохлю, борца за здоровый образ жизни, дурнушку с принципами, добавляет пару-тройку проходных персонажей и наблюдает, что они будут делать. Спектакль строится как карусель, которая едва-едва набирает обороты, а потом разгоняется так, что уже и не остановить. И вроде бы понимаешь, что действие выстроено (театральных гэгов и метафор как никогда мало, и все они прозрачны), что временами оно напоминает монтаж аттракционов (музыка Фаустаса Латенаса задает ритм), но возникает полное ощущение, что режиссера нет, что персонажи творят на сцене, что им вздумается. Это ценное ощущение свободы и художественной правды.

Спектакли Туминаса переполнены парадоксами, но этот в особенности. Здесь никому нельзя верить: каждый из героев стонет, что жизнь его проходит мимо и пропадает зазря, но при этом все заняты делом. Астров действительно горит на работе, увлечен ею, да еще и леса успевает защищать. Войницкий и Соня заняты хозяйством и, видимо, понимают в нем толк. Профессор, как ему и положено, все время что-то пишет (Войницкий считает его пустобрехом, а вдруг он непризнанный гений?). Даже Елена Андреевна при деле: смущает и прельщает всех вокруг, внося в пресноватую жизнь пикантную нотку.

(Елена Андреевна)

и Сергей Маковецкий

(в заглавной роли)

в чеховском

«Дяде Ване»,

режиссер Римас

Туминас, Театр

им. Вахтангова, 2009

Мария Волкова (Нина)

и Евгений Князев

(Арбенин) в спектакле

Римаса Туминаса

«Маскарад», Театр

им. Вахтангова, 2010

Туминас ставит античеховский спектакль. Люди здесь обедают, пьют чай, а судьбы не рушатся. Жизнь продолжается, идет заведенным чередом, стремится к рутине и, как на карусели, центробежная сила выталкивает все лишнее. Появились профессор с женой, взбаламутили тихую заводь, сбили время с толку — и вот уже тюфяк дядя Ваня хватается за пистолет, чтобы отстоять привычный порядок вещей. Но вот новый парадокс — оказывается, к непрошенным гостям уже привыкли, без них становится скучно и грустно, только нянька и радуется их отъезду.

Эта нянька вообще всегда радуется. С первой сцены, когда она лихо разбрасывает перчатки и со вкусом прихорашивается у зеркала, невзирая на возраст, седину и морщины. «Никакого потерянного времени нет, — словно намекает она остальным героям, — есть только отношение к жизни». Но герои ее не слышат и продолжают мечтать о несбыточном, жаловаться на пошлость жизни и отсутствие любви, сожалеть о собственном несовершенстве и мечтать о небе в алмазах. Увидеть которое можно только во сне.

Зимняя сказка («Маскарад» в Театре им. Вахтангова, 2010)

Забавно, но завышенные ожидания, над которыми Туминас насмешничает в «Дяде Ване», сыграли с ним злую шутку. Все ждали от режиссера нового взлета, особенно те, кто слышал о знаменитом «Маскараде» вильнюсского Малого театра или видел его. Но московская версия (2010) мало того, что была лишена очарования новизны, так еще и выглядела — после аскетичного «Дяди Вани» — несколько тяжеловесной и перегруженной метафорами.

Мало кто обратил внимание, что российские актеры, привыкшие к более эмоциональной манере игры, чем сдержанные литовцы, заточили замысел Туминоса до остроты. Там, где были намеки и полутона, возникла полная пугающая определенность. Спектакль-то о страстях, а уж в этом мы знаем толк.

и Евгений Князев

(Арбенин) в спектакле

Римаса Туминаса

«Маскарад», Театр

им. Вахтангова, 2010

Зимняя сказка, разыгранная в Летнем саду, обжигает, как сухой лед. Бывший страстный игрок и волокита, циничный и безжалостный, решает отойти от дел. Тихая семейная жизнь с юной женой — вот его новый идеал. Правда, выглядят семейные утехи несколько странно: Арбенин больше всего напоминает царя Кощея, который над златом чахнет. Отхватив главный приз (Нина в спектакле мало напоминает живую девушку, это нечто воздушно-восторженное, этакий символ чистоты и простодушия, Снегурочка на пуантах), он упивается собственной значительностью и неограниченной властью над женой. Любовью здесь и не пахнет, на что в конце первого действия справедливо указывает Казарин. Но можно ли убежать от себя? Достаточно ли Арбенину семейного тиранства? В начале его поездка на маскарад кажется случайностью, а помощь Звездичу — актом доброй воли. Лицо Евгения с застывшей улыбкой — маска, насмешливая, снисходительная, но добродушная. Но что под этой маской, кого морочит Арбенин, не самого ли себя? Ведь для того, чтобы выигрывать, «нужно кинуть все — друзей, семью и честь». Нина становится досадной помехой, нужен только повод, чтоб ее устранить. С каким сладострастием Арбенин восклицает: «Прочь добродетель!». Истинная страсть наконец-то вырывается наружу, но и здесь Арбенин продолжает себе врать: оказывается, он возвращается на путь зла не по доброй воле, а потому, что был обманут добродетелью.

То же с баронессой Штраль. Она так срослась с образом эмансипе, за которой носится стайка безмозглых почитательниц, что самой себе не готова признаться, что влюбилась в юного ловеласа Звездича. Это мучительное, стыдное чувство, и не столько мнение света ее беспокоит, сколько падение в собственных глазах. «Минутное то было заблужденье, безумство странное», — уговаривает она не столько князя, сколько себя. Нежелание и неспособность героев видеть себя такими, какие они есть, выражать свои страсти прямо приводят к трагической развязке.

Разница между обычными слабыми людьми и злодеем состоит в том, что, дойдя до опасной черты, люди останавливаются. Маски слетают с них, и хотя бы ненадолго они способны принять реальность. Злодей же ни перед чем не останавливается, он настолько упоен самим собой, что нравственный закон для него — лишь фикция. Евгений мучается не оттого, что совершил злодеяние, а оттого, что он, такой совершенный, мог ошибиться. Мысль, что добродетель все же существует, для него невыносима.

Зимняя сказка Туминаса, в которой мороженое становится орудием убийства, а метель символизирует судьбу, самый красивый, но и самый отрезвляющий из его московских спектаклей. Добродетели нет места на земле, злодейство изживает само себя, удел же человека — обманываться, совершать ошибки и расплачиваться за них.

Старая, старая сказка. Юбилейное издание («Пристань» в Театре им. Вахтангова, 2011)

В 2011 году Туминасу пришлось поставить свой первый «датский» спектакль — «Пристань». Не любя навязанные (обстоятельствами, людьми ли) постановки, режиссер придумал азартную игру, в которой решил за один вечер показать зрителю всю палитру ярких вахтанговских красок, устроить своеобразный смотр лучших сил. Но, к сожалению, игру эту режиссер проиграл, и не кому-нибудь, а собственным актерам, которые не захотели поддержать его почин.

в роли Бабуленьки

в спектакле

Римаса Туминаса

«Пристань», Театр

им. Вахтангова, 2011.

Бенефисная постановка

для легендарных

звезд-долгожителей

Вахтанговского,

осуществленная

к 90-летию театра

В интервью, данном накануне премьеры, он честно признавался, что 90-летний театральный организм чувствует себя больным, который не знает, как лечиться. И хотя на сцене «вахтанговские старики» стараниями Туминаса предстали принаряженными, юбиляр действительно оказался скорее мертв, чем жив. «Пристань», к которой причалили заслуженные и народные, выглядела недостроенной и нескладной. Вместо слаженного вахтанговского ансамбля публика увидела несхожие по стилистике опусы разной степени готовности.

Владислав Шалевич играл брехтовского Галилея совершеннейшим занудой, но никак не богоборцем, Юлия Борисова трактовала дюренматтовскую Клару Цаханассьян как вздорную инженю, Владимир Этуш в миллеровской «Цене» больше напирал на национальность и возраст Грегори Соломона, чем на его человеческие качества, Людмила Максакова явно перебарщивала с демоническим в роли Бабуленьки, а Юрий Яковлев с Людмилой Вележевой превратили «Темные аллеи» Бунина в радиотеатр. Даже выигрышная «Филумена Мортурано» в исполнении Ирины Купченко и Евгения Князева смотрелась как неудачный пересказ — причем больше знаменитого фильма с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, чем знаменитого спектакля с Цецилией Мансуровой и Рубеном Симоновым.

Лишь энергичная мастерица театрального гротеска Галина Коновалова играла так живо и так по-вахтанговски, что дух захватывало. Ее престарелая артистка императорских театров накануне благотворительного концерта представала одновременно польщенной, растерянной и взвинченной, а после долгожданного триумфа ликовала, как ребенок. Сыграв насмешливо и задорно, открытая Туминасом 95-летняя актриса единственная поддержала замысел режиссера, да еще проложила мостик от недавней кокетливой няни Марины («Дядя Ваня») к будущей эксцентричной московской кузине («Евгений Онегин»). Увы, со смертью актрисы остроумная новелла исчезла из спектакля.

Самое поразительное, что публике спектакль пришелся по душе куда больше, чем иные постановки Туминаса. Критика тоже встретила «Пристань» бурными аплодисментами: кто-то расточал комплименты корифеям за игру, кто-то отмечал как всегда лаконичную, но изобретательную сценографию Адомаса Яцовскиса, выстроившего на сцене корабль-храм, кто-то хвалил режиссера за гуманизм и человечность, за то, что «на старости лет дал шанс», что исполнил поминальную мессу со скорбным достоинством. Ни один спектакль Туминаса ни до, ни после не получал такого количества премий.

Сказка старого Арбата («Евгений Онегин» в Театре им. Вахтангова, 2013)

В 2013 году произошло то, что и должно было произойти: к другому, не менее значимому юбилею (130-летию основателя театра) Туминас поставил свой самый «вахтанговский» спектакль. В нем было все, что традиционно считалось признаками вахтанговского стиля: острая актуальность, эксцентрика и гротеск, вставные номера, несколько отстраненная, «непсихологическая» манера игры, яркий пластический рисунок. При этом «Евгений Онегин» — стопроцентно спектакль Туминаса, со всеми его любимыми темами и характерными приемами. Время показало, что его понимание театра, казалось бы, прямо противоположное вахтанговскому, на деле не так уж от него далеко.

И дело тут даже не в игре со зрителями (пушкинские монологи, которые кидает в зал пьяный гусар, острее, чем репризы нынешних сатириков), а в том, что Евгений оказывается героем не столько своего, сколько нашего времени — пресыщенным, самовлюбленным, не верящим никому и ни во что.

в роли Татьяны

в спектакле Римаса

Туминаса по пушкин-

скому «Евгению

Онегину», Театр

им. Вахтангова, 2013

Равнодушие, презрение к людям, мелочность и полное отсутствие живого чувства приводят к тому, что человек незлой и неглупый совершает неоправданно жестокие поступки, разрушая жизнь окружающих и свою собственную. Удивительно, как в этом красавце, светском щеголе мало мужского: он плывет по течению, боясь взять на себя малейшую ответственность (все происходит словно против его воли: оскорбление Татьяны, убийство Ленского). Удивительно и то, что он не взрослеет: старый Онегин в исполнении Сергея Маковецкого ничуть не мудрее и не состоятельнее молодого (Виктора Добронравова). Этот Онегин, живущий вне категорий «хорошо» и «плохо», руководствуется даже не желаниями, а минутными прихотями — как хорошо понимает это Татьяна, говорящая, что чувство его мелко.

Татьяна у Туминаса, как и Онегин, контрастна. Только там внешняя значительность при внутренней пустоте, а здесь — при внешней порывистости и чувствительности огромная внутренняя сила. Режиссер сталкивает здесь актуальное и вневременное, социальное и мифологическое. Если Евгений весь из сегодня, то Татьяна — из всегда. Вот он, воплощенный миф о сильной русской женщине. Причем сила ее в слабости. Татьяна буквально раздавлена приговором Онегина, все жребии для нее действительно равны, и замужество выглядит как естественное желание спрятаться, опереться на плечо сильного и заботливого человека. Но насколько эта Татьяна мягче, милосерднее, честнее и прозорливее в ответном монологе, обращенном к Онегину. Она видит в любимом мужчине лучшее («я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь») и к этому лучшему обращается. Ни жажды мести, ни тени пошлости, абсолютная естественность (сколько отчаянья в этом «я вас прошу меня оставить») и следование нравственному долгу.

Собственно, поединок Онегина и Татьяны, безверия и веры, рационального и чувственного, разрушения и созидания составляет нерв спектакля. Что победит в человеке — животные инстинкты или божественная сущность — большой вопрос. Последняя, чуть ли не самая яркая метафора Туминаса (танец Татьяны с медведем), как раз про это.

Сказка странствий

Казалось, что после пушкинского триумфа и «Золотой маски» за режиссуру Туминас наконец вернется домой, в Литву. Ведь уезжал он года на три, а задержался почти на десять. Премьер в вильнюсском Малом театре он не выпускал с 2005 года, и там постепенно стали работать другие режиссеры, в том числе Константин Богомолов, поставивший «Мой отец — Агамненон». Но Туминас основанный когда-то театр бросать не собирался и по-прежнему жил на два дома. Больше того, в этом году он решил выпустить и в Вильнюсе, и в Москве один и тот же спектакль — «Минетти» Томаса Бернхарда.

Очередная пьеса про старость и подведение итогов. Возможно, именно она станет последней работой режиссера в Вахтанговском театре, тем более что в нынешней ситуации всеобщего импортозамещения худруку-иностранцу, несмотря на заслуги, ордена и относительную лояльность к действующей российской власти, могут запросто указать на дверь. Такое решение может обернуться трагедией для возрожденного к жизни театра, но стать спасением для Туминаса. Ведь он уже не раз говорил о своем отчаянии, о том, что строил театр, а построил тюрьму, что чувствует себя заложником, вынужденным «угождать и обслуживать», и понимает, что рано или поздно кого-то придется принести в жертву — себя или с таким трудом восстановленный театр.

Усталость режиссера чувствуется не только в его словах, но и в последнем вахтанговском спектакле. Когда-то ироничное литовско-еврейское роуд-муви «Улыбнись нам, господи!» буквально взорвало перестроечный Петербург, для многих став одним из главных театральных откровений в жизни. В нынешней версии спектакля по прозе Григория Кановича больше тяжести, чем легкости, больше горечи, чем радости. Радость — это вообще не про Туминаса его московского периода. Дерзость, молодая энергия литовских постановок уступили место умудренности и сомнениям. Это не значит, что театр Туминаса стал скучным, а он сам превратился в брюзгу, но безумства, о котором мечтает режиссер, ему явно не хватает.

Хочется надеяться, что у этой истории про беспокойного чужака счастливый финал, хотя, как не раз было замечено, хороших концов в сказках Туминаса не бывает.