В издательстве «Артист. Режиссёр. Театр» вышла книга театроведа, худрука Московского театра кукол (МТК) Бориса Голдовского «Театры кукол в России XV–XXI вв.». Презентация издания пройдёт в МТК завтра, 25 февраля.

Борис Голдовский — театровед, доктор искусствоведения, историк и теоретик театра кукол, режиссёр, драматург и педагог. Окончил Студию при Московском театре кукол в 1973 году по специальности «актёр театра кукол», а в 1978 году — курс Павла Маркова на театроведческом факультете ГИТИСа. Работал завлитом в Московском областном театре кукол, Государственном академическом центральном театре кукол (Театре кукол имени Образцова). Создал журнал кукольников России «Театр чудес», выпустил более 200 статей (в том числе в энциклопедических изданиях) и более десятка книг, посвящённых разным аспектам театра кукол. С 2014 года — творческий руководитель, а с 2017-го — худрук МТК. Среди прочего, широкому зрителю известна работа Голдовского-драматурга: вместе с режиссёром Екатериной Образцовой он написал пьесу «Я — Сергей Образцов», ставшую основой одноимённого спектакля в Театре кукол имени Образцова.

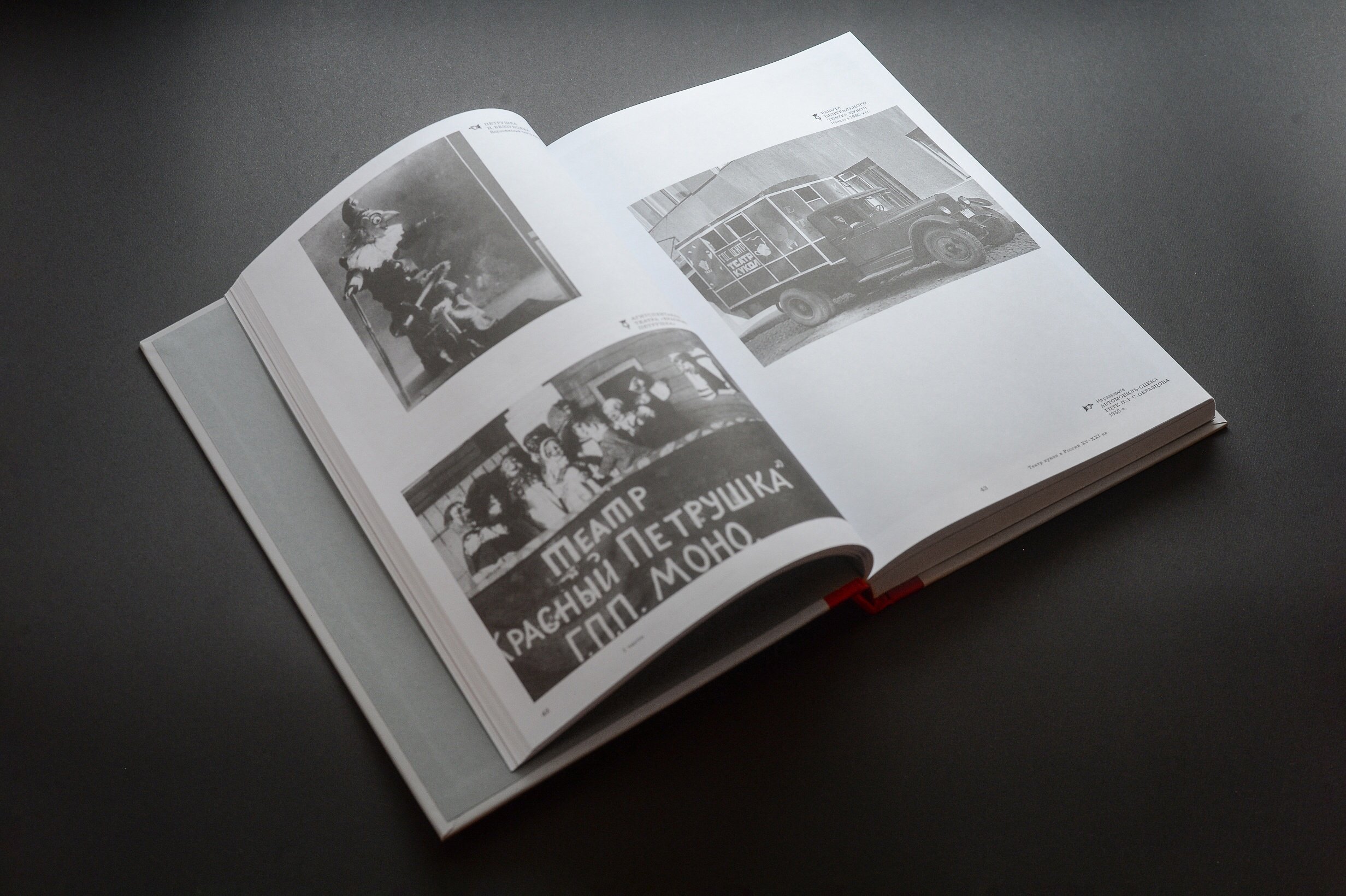

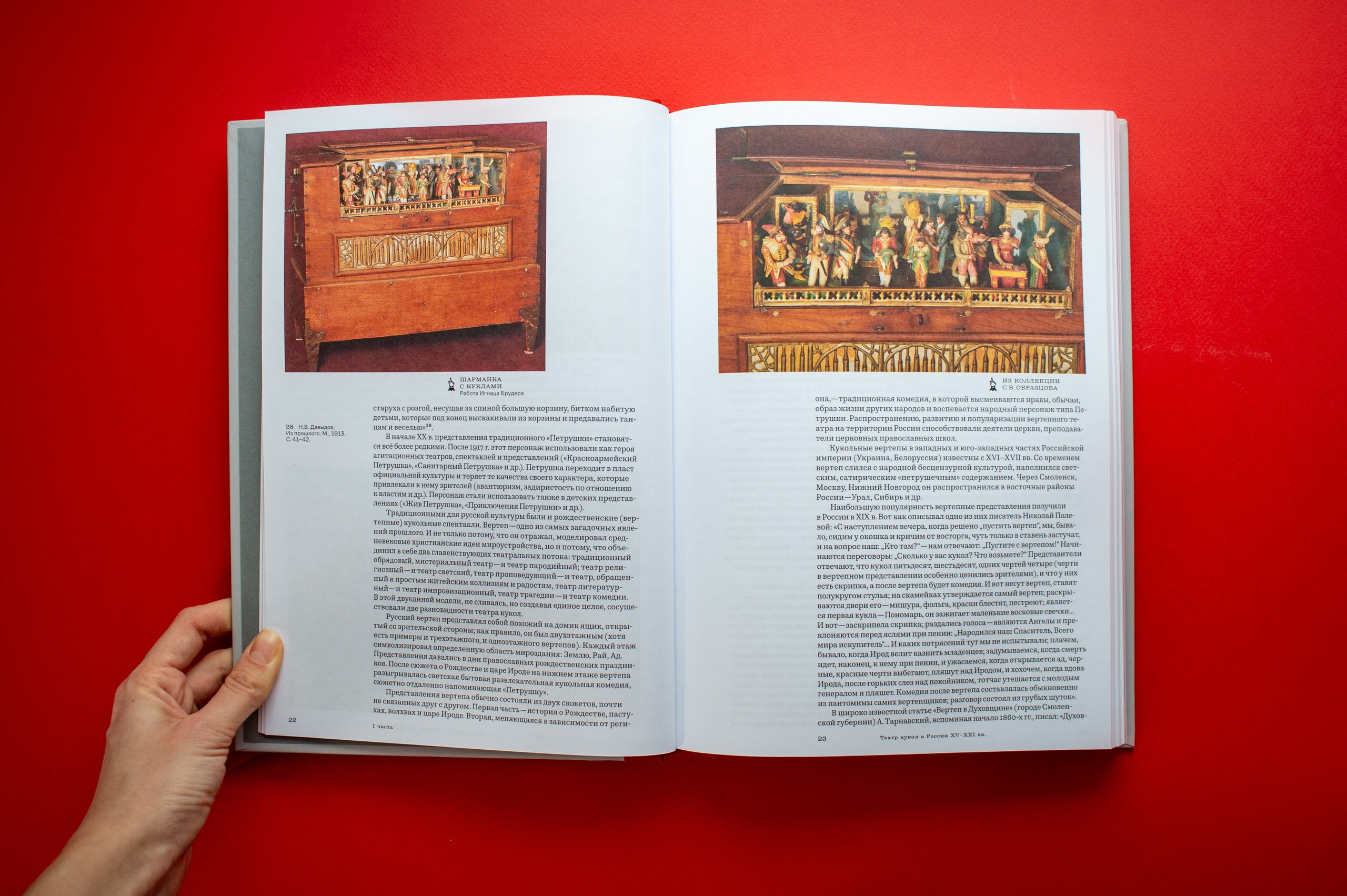

Новая книга Бориса Голдовского — по сути, история российского театра кукол «в лицах». Она состоит из четырёх неравных разделов. Первый, отнюдь не самый объёмный, но принципиально важный — концептуальный очерк истории театра кукол в России от истоков до наших дней. Голдовский прослеживает путь от народных представлений, обрядов и игр до недавних премьер, анализируя историю возникновения на отечественной сцене разных типов кукол, жанровые и стилистические тенденции, характерные для разных времён (в том числе для разных десятилетий ХХ века), рассказывает о том, как появлялись важнейшие в стране профессиональные театры кукол и кем были их основатели. Исследуя через исторический обзор саму кукольную природу как отражение времени, автор пишет не только о знаковых спектаклях и ключевых событиях, но и о взаимном проникновении театра кукол и других видов зрелищных искусств, о месте, которое они занимали в культуре. Поэтому героями этого раздела становятся не только режиссёры и художники, но и драматурги, писатели, историки и даже цари. Завершается обзор рассказом о важнейших «кукольных» музеях страны.

Отдельную и не менее значимую часть первого раздела составляет «рассказ о профессиональных театрах национальных республик и округов страны». Голдовский предлагает короткий ёмкий обзор — от значения кукол в местной традиции (например, народной и языческой культуре) до ключевых имён и постановок последних лет — почти для двух десятков российских регионов. Он рассказывает о кукольном искусстве республик Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Саха (Якутия), Коми, Бурятия, Тыва, Карелия, Мордовия, Хакасия, Удмуртия, Марий Эл, Чувашской и Чеченской республик, Татарстана и Башкортостана, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Еврейской автономной области и о Цыганском театре кукол, созданном в 2016 году в Костроме.

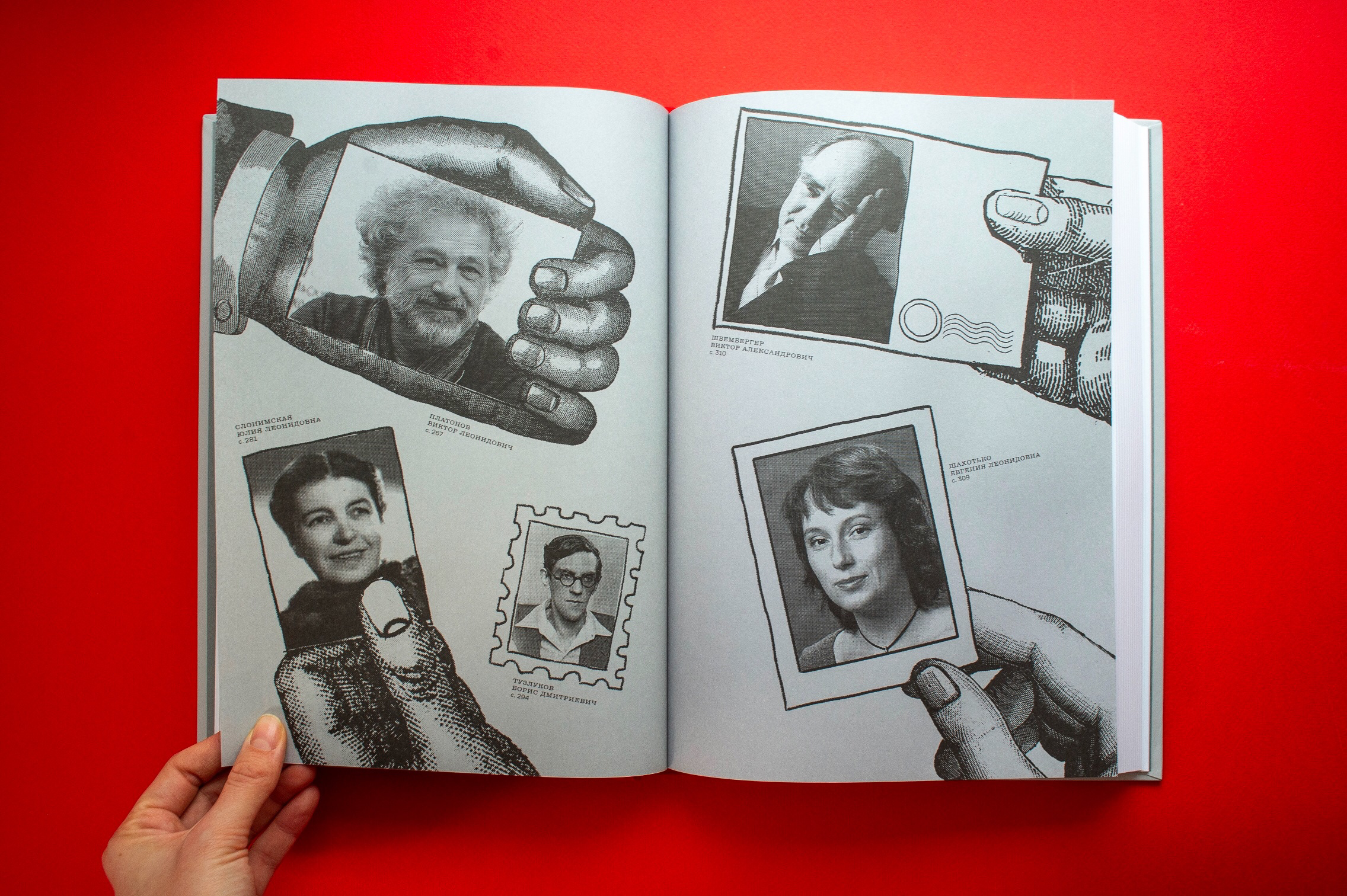

«„Параллельный мир“ кукол меняется вместе с нами, — пишет Голдовский в послесловии к первому разделу книги. — Мы меняем его, а он меняет нас. Люди смотрят на кукол и видят в них отражение самих себя. И если меняются люди, меняются и куклы». Именно поэтому вторую — самую объёмную — часть книги составляют биографические очерки. В этом энциклопедическом разделе (безусловно, отнюдь не исчерпывающем) — более 300 статей. Его герои, как и герои первой части — не только знаменитые кукольники, легендарные режиссёры и художники прошлого и настоящего (хотя «настоящее» тут размыкается порой до тех, кого ещё вполне правомерно называют, например, «молодыми режиссёрами»). Вместе с ними на страницах раздела появляются историки, критики и завлиты, театральные династии, а также актёры, писатели, художники, правители, культурологи и режиссёры, чьи имена порой могут показаться неожиданными в издании, посвящённом театру кукол: от Юрия Лотмана до Евгения Вахтангова, от царя Алексея Михайловича до Андрея Белого.

Завершают книгу две справочные части: в третьей перечислены ныне действующие в сотне городов и республик театры кукол, а также существующие сегодня профильные фестивали с указанием городов и театров-организаторов — 33 «кукольных» смотра. А в четвёртой — обширная библиография для всех, желающих углубиться в вопрос истории и теории отечественного театра кукол (444 пункта). Обзору ключевых для понимания этой темы трудов разных лет посвящено авторское предисловие.

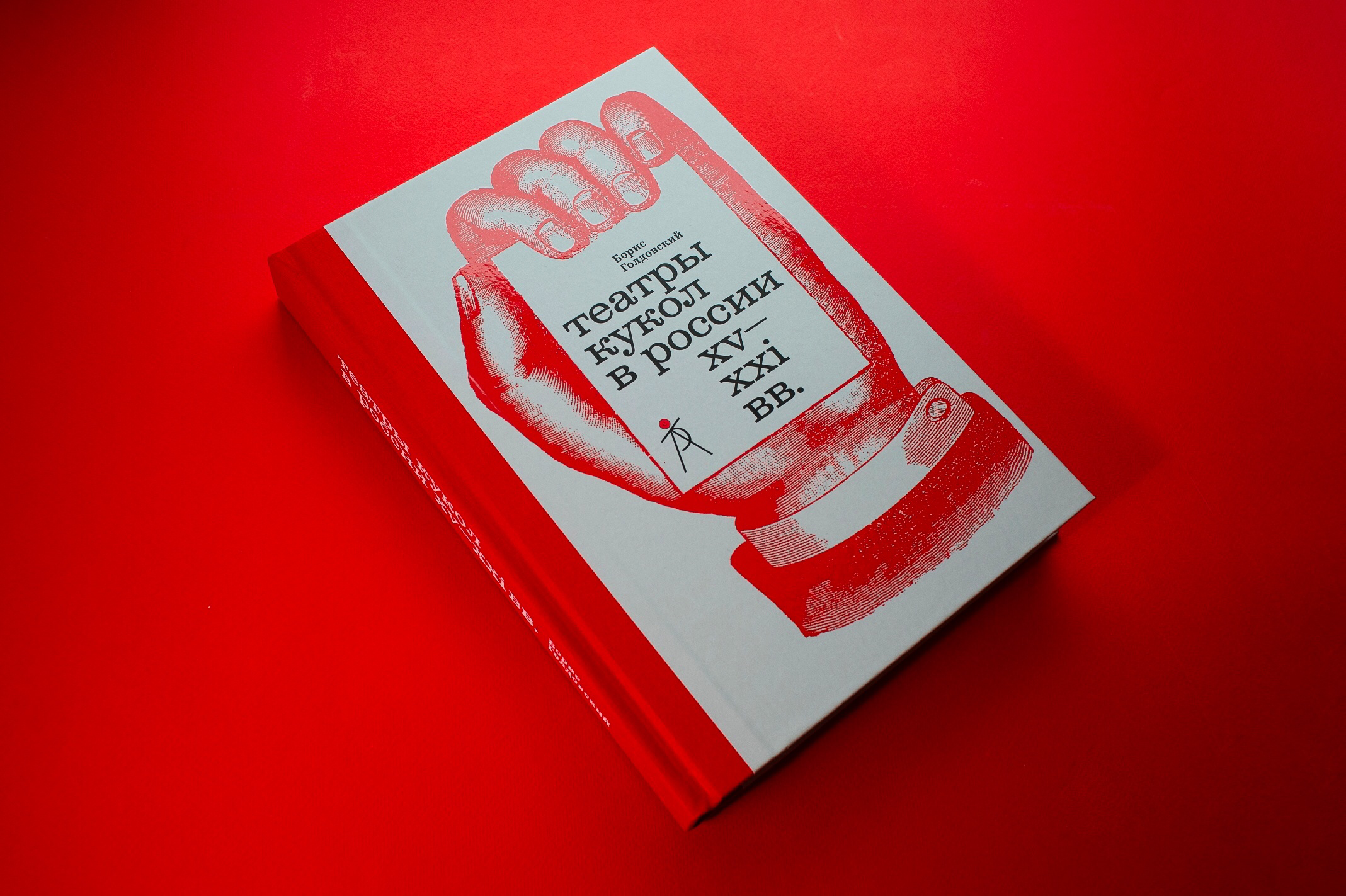

Издание богато иллюстрировано, причём не только цветными и чёрно-белыми фотографиями и репродукциями. Дизайн и графическое решение книги создала художница Маргарита Есенкова. Она рассказывает: «Мне интересно браться за те проекты, в которых я ни в чём не уверена и не знаю точно, что нужно делать. Когда Борис Павлович Голдовский предложил поработать над дизайном его книги „Театры кукол в России XV–XXI вв.“, я, конечно, обрадовалась, ведь тема её одновременно и интересная, и сложная. При нашем первом разговоре об этом издании автор подчёркивал: оно не просто „про театры“, оно — про время. Каким образом визуально соединить и показать театр, куклы и время (по-моему, самое абстрактное понятие)? Это был вопрос, для которого в моём запаснике дизайнерских ответов быстрого решения не нашлось. Но именно „время“ мне и помогло. Временной отрезок, описываемый в книге Бориса Павловича — XV–XXI вв., — для меня тождествен всей истории книгопечатания, зародившегося также в XV веке. Так я стала думать не только про театр, но и про инкунабулы и манускрипты, а следом на ум пришли маникулы — графические знаки в виде указующего жеста, ещё с допечатных годов „живущие“ на полях страниц и выполняющие сигнальную функцию. И пазл тотчас сложился: эти маленькие ручки, прошедшие сквозь всю эпоху книгопечатания, несли на себе след веков и одновременно напоминали о руках кукольников. Всё остальное — и обложка, и внутреннее оформление — развилось из этой идеи».