Из первого издания Les Mots en Liberte Futuristes Филиппо Томмазо Маринетти, 1919

Performative studies находится сейчас на том этапе развития, когда актуальность дисциплины едва ли не граничит с модой. Как это часто бывает с гуманитарными теориями, в такие периоды даже сам предмет исследования отличается у ключевых авторов. ТЕАТР. предлагает читателям краткую историю performative studies

I. Я здесь и сказать нечего (Пить воду в одиночестве)

Первый шаг к изучению перформативности сделал лингвист Джон Остин. В 1955 году он прочел в Гарварде курс лекций, позже изданный в виде книги How To Do Things With Words. В ней проводится разделение языковых выражений на констативы (утверждения, описывающие реальность, — например, «за окном идет дождь») и перформативы. К перформативам относятся выражения, факт произнесения которых обозначает совершение соответствующих действий: «поздравляю», «требую», «умоляю», «обещаю», «объявляю вас мужем и женой», «дарю тебе этот прекрасный вечер» и т. д. В эту же категорию попадают любые называния объектов; Остин приводит ставший классическим пример: «я называю этот корабль Queen Elisabeth». Перформативы не подвержены истинностной оценке (говоря проще, не делятся на истинные и ложные). Они не ссылаются на существующий объект действительности (реферативный объект), а сами создают этот объект в процессе произнесения. С некоторой степенью приближения можно утверждать, что в случае перформативов содержание высказывания совпадает с выражением; перформативы не описывают действия и не кажутся ими, а являются действиями.

В дальнейшем Остин уточнил свою теорию и писал, что констативные высказывания тоже обычно преследуют какую-то цель (ответить на вопрос, проинформировать, предупредить, покритиковать). Таким образом, некоторые перформативные черты (в смысле воздействия на реальность с помощью слов) оказываются присущи любым высказываниям.

Теория Остина не раз подвергалась критическому анализу. Жак Деррида, в частности, указывает, что вместо проверки на истинность перформативные высказывания должны проходить проверку на успешность. Чтобы достичь успеха, перформатив должен соответствовать неким условиям. Фразы «я выхожу за тебя замуж» или «я развожусь с тобой» не будут иметь силы вне специально организованной обстановки — произнесенные в театре или в квартире, они окажутся лишены перформативной силы; если во время спуска корабля на воду кто-то из толпы внезапно бросит свою бутылку и выкрикнет неподходящее имя, его «действие через слово» также не будет признано успешным, хотя почти все формальные требования будут им соблюдены. Перформативность высказывания, следовательно, определяется контекстом.

Чтобы этот контекст сформировался, необходимо многократное воспроизведение. Именно повторяемость делает перформативные структуры легитимными, а воспроизводимость, имеющая в какой-то степени ритуальную природу, оказывается главной характеристикой перформативов. Деррида настаивает на том, что перформативы не уникальны и работают только потому, что до этого уже работали в аналогичных ситуациях. Вместе с тем, закрепление конвенций и утверждение норм позволяет человеку в качестве одной из опций выражать себя через нарушение этих норм. Описанный выше хулиган с бутылкой, чья попытка назвать корабль провалилась, все же кое-чего добился хотя бы в смысле манифестации индивидуальности (пусть и путем нарушения общественного порядка) и привлечения к себе внимания окружающих. Из сказанного ясно, что составной частью перформативной теории оказываются исследования власти, подчинения, порядка и наказания (в работах, в частности, Мишеля Фуко).

Параллельно с лингвистами (по-видимому, независимо от них на начальном этапе) теорию перформативности начали выстраивать антропологи и социологи (Эрвинг Гоффман, Ричард Шехнер, Виктор Тернер и другие). Книга Гоффмана 1959 года The Presentation of Self in Everyday Life предлагает рассматривать как перформанс любое человеческое действие в повседневной жизни (everyday performance), в том числе совершаемое в отсутствие зрителей. («Если я пью воду в одиночестве, будет ли это действие обладать перформативностью?» — спрашивает Ана Вуянович и, ссылаясь на Ханну Арендт и Джудит Батлер, приходит к выводу, что да, вполне вероятно, будет, так как человек существо социальное и общественные установки интериоризируются.) Как и языковые перформативы, повседневные действия преследуют цели, окружены и сформированы социальным и культурным контекстом, который регламентирует поведение, но оставляет пространство для самовыражения. В этом понимании перформанс не обязательно является актом искусства — напротив, искусством он становится, только когда / если в сферу искусства его включает автор или зритель. То есть перформанс как художественная акция оказывается организацией вокруг перформанса как повседневной акции художественного контекста. Другими словами, оказывается операцией присвоения (эстетизацией) перформативности.

Так антропологическое понимание перформанса оказывается полезным для расширения представлений о возможностях искусства — как визуального, так и театрального. Возникновение перформансов как художественной практики возводят скорее к визуальным искусствам (у истоков перформанса стояли радикальные художники, стремившиеся включить в ситуацию искусства реальные человеческие тела). Дискуссии о том, считать ли перформанс как вид искусства особой разновидностью театра или его противоположностью, идут с 1960-х годов. Происходившая параллельно с ними эволюция театра привела, впрочем, к тому, что это разграничение в немалой степени утратило смысл.

Относительно общепринятым в современных представлениях о перформансе как арт-практике можно считать различение doing и acting (showing doing) — собственно действий от первого лица (перформансов) и репрезентации действий (свойственной классическому театру).

Многие перформансы связаны с феноменом телесности — телесными практиками и организацией живых тел; если в лингвистике перформативность понимается как действие через слово, то в искусстве — как (театральное) действие через тело. Обязательным компонентом в комплекс представлений о перформативности также входит ситуационность — привязка к конкретным обстоятельствам перформанса, внимание к ходу времени и уникальности перформативной ситуации (в противоположность идеям Деррида о повторяемости). Уникальность, невозможность точного повтора рассматривается как позитивная сторона перформанса. Это заставляет признавать ошибку, провал, неудачу допустимой частью структуры перформанса, одним из возможных сценариев его развития.

Дальнейший вклад в развитие теории перформативности внесла Джудит Батлер, в 1990 году предложившая гипотезу перформативности гендера. Согласно ей, половая и сексуальная идентичность не связаны напрямую с физиологическим полом и перформативны — т. е. навязаны социально и культурно путем многократного воспроизведения речевых, поведенческих и телесных актов. Эта идентичность формируется, начиная с младенчества, на протяжении длительного времени, как правило, не ощущается носителем как навязанная и не может быть в одночасье отброшена («гендер — это не маскарад»). В более общем смысле подход Батлер позволяет анализировать целый ряд случаев, когда достаточно обширная группа людей уверена в естественном происхождении и безальтернативности форм мышления, которые при ближайшем рассмотрении оказываются результатом социального конструирования.

В целом положение performative studies в современной гуманитарной науке таково, что ее развитие в последние несколько десятилетий описывают термином «перформативный поворот». Степень разработанности теории позволяет (если не вынуждает) применить ее к широкому кругу явлений, вплоть до объявления всей человеческой культуры (коллективным) перформансом. Нечто вроде шекспировского «весь мир — театр» в расширенном и детализированном виде заметно в теории социальной драматургии и в основанном на ней методе перформативного анализа Шехнера, где в центре схемы находится «перформативный сценарий», а вокруг него расширяющимися кругами располагаются все более и более общие «драмы». Исследуются разыгрываемые «социальными актерами» культурные, политические, общественные и религиозные роли (которые могут быть коллективными и индивидуальными, а исполнение — вынужденным или добровольным) в культурах прошлого и настоящего. Частью перформативной теории стала и теория коммуникации, неизбежно двусторонний характер которой заставляет анализировать, как социальные структуры влияют на индивидуальные перформансы, и наоборот — как отдельные индивиды влияют на общую ситуацию. Любой перформанс участвует в формировании публичного пространства и идеологического дискурса, ставит ли он целью внесение изменений или поддержание статус-кво. Таким образом, любой перформанс в какой-то степени оказывается социален и политичен.

Несколько положений, резюмирующих сказанное выше.

1. Перформативность может пониматься как элементы перформанса в прямом смысле (театрализация, самопрезентация) или как свойство высказываний — в широком смысле, не только речевых.

2. Перформативность всеобъемлюща и наполняет собой все стороны человеческой культуры и общественной жизни.

3. Перформативность нуждается в контексте и сама участвует в его формировании.

II. Мне нечего сказать, и я это говорю, и это поэзия

(What happens when music happens)

Наука о музыке долго держалась за свой освященный многовековой традицией предмет изучения — музыкальный текст (один из исследователей определяет его как «серию нот, организованную таким образом, чтобы позволять сопутствующий процесс означения»), и за сопутствующий ему своеобразный логоцентризм. Performance, соответственно, следовало понимать не более как звуковую реализацию текста — с возможными сопутствующими размышлениями о корректности интерпретации, аутентичности, роли устной традиции в передаче истинного духа текста и т.д.

Кроме того, именно по отношению к музыке наименее очевиден был ответ на один из «проклятых вопросов» эстетики — об отношении искусства к действительности. Долгое время музыка носила почти исключительно прикладной характер и вопрос о ее содержании вообще не поднимался по причине наличия у музыки очевидного назначения, не нуждавшегося в специальной интерпретации. Позже, с появлением автономной музыки и возникновением эстетического как особой культурной категории вопрос о том, означает ли (должно ли означать) музыкальное произведение нечто вне себя самого или оно само и есть собственное значение, встал как никогда остро. Огрубляя картину, можно сказать, что музыка решила порвать со своим прошлым (по формуле «не буду прислуживать») и в результате была вынуждена отказаться от почти всего, что формировало ее содержание прежде. Лишенная прикладных задач музыка переместилась в концертный зал как картина в музей. Внутренняя структура музыкального текста осталась единственным ресурсом для формирования смысла.

Ситуацию несколько изменило изучение этнической и популярной музыки — в обоих случаях игнорировать влияние внетекстовых факторов на смысл было невозможно. Примерно с 1980-х годов стало отчетливо понятно, что музыковедам срочно требуются новые исследовательские инструменты. Из объекта изучения музыка стала поводом задать множество вопросов о других (хотя и связанных с музыкой) вещах: What happens when music happens.

Один из примеров такого (уже обновленного) подхода — вышедшая 11 лет назад книга Филипа Аусландера Performing Glam Rock: Gender and Theatricality in Popular Music. Аусландер исследует не только музыку, но и декорации, костюмы, жесты, размещение музыкантов на сцене и т.д., делая песни частью сложно устроенного социального пейзажа. В книге демонстрируется, как на смену эпохе психоделического рока (в силу своих контркультурных устремлений во многом антивизуальной и антитеатральной) пришел глэм, перевернувший эту модель вверх ногами и насытивший смыслом внешний вид и поведение музыкантов. В случае, например, Дэвида Боуи на сцене происходило гораздо больше, чем просто музыка (хотя музыка все равно находилась в центре зрительского опыта). Главным наследием глэма автор называет запрос на свободу выражения и конструирования идентичности человека — т.е. настаивает на том, что ценность этой музыки направлена центробежно, к окружающим ее внемузыкальным смыслам.

Примечательно, что даже Пьер Булез в одном из текстов упомянул (в положительном ключе) об этнических традициях незападного мира, где музыка становится способом бытия в мире, интегральной частью существования, и превращается в этическую категорию из чисто эстетической. Такое признание одного из наиболее последовательных приверженцев внутренней самодостаточности музыкального текста, вероятно, означает, что поворот завершен.

III. Наша поэзия сейчас — осознание того, что мы не обладаем ничем

(Слова на свободе)

Внутри истории собственно европейской музыки примеров перформансов (в смысле открытой театральности) не слишком много. Самый знаменитый из них, безусловно, «Прощальная симфония» Гайдна (№ 45), где в конце автором введена дополнительная пятая часть (против нормативных четырех) с медленной (что на тот момент было крайне нетипично) музыкой. Музыканты в этой части по очереди гасят свечи и уходят со своих мест в темноту. Любопытно, что кроме собственно элементов того, что мы сейчас назвали бы перформансом, там есть и ростки социального активизма — симфония была написана, как принято считать, в знак протеста против финансовых проблем, которые испытывали музыканты капеллы князя Эстергази (с Гайдном во главе).

Вопрос, следовательно, заключается не в том, есть ли в истории музыки примеры протоперформативности, а в том, почему они не обнаруживаются в ней в избытке. Найти ответ нам помогут факты из книги Евгения Дукова об истории концерта. В ней среди прочего сообщается, что еще в эпоху Берлиоза (первая половина XIX века) исполнение сочинений могло останавливаться из-за крайней экзальтации не только публики, но даже артистов. Встречались ситуации, когда музыканты знакомились с исполняемой музыкой непосредственно на концерте; слыша необычные инструментальные эффекты или тему повышенной выразительности, они могли прекратить игру и выразить автору восхищение (аплодисментами или словами), после чего продолжить играть с того же места. Берлиоз описывает как минимум один такой случай в письмах. Публика, разумеется, чувствовала себя во время концерта тем более раскованно. Таким образом, в публичных концертах требование строгой телесной дисциплины всех участников (музыкантов и слушателей) возникло и утвердилось сравнительно недавно по историческим меркам, не ранее середины XIX века. До этого перемещения музыкантов по сцене во время исполнения, как и другие формы театрализации, по-видимому, просто не могли бы создать достаточно сильный эффект неожиданности.

Ближайшими предками практики перформанса в целом (и музыкальных перформансов в частности) обычно называют итальянский футуризм и пришедших следом за ним дадаистов. Попытки растормошить публику на футуристских вечерах, оскорбления, всяческие выходки, призванные заставить людей реагировать, обычно заканчивались попаданием художников в полицейский участок. Маринетти, в частности, предлагал продавать на концерты вдвое больше билетов, чем мест, чтобы заставить людей ссориться, намазывать сиденья клеем и т.д. — полвека спустя рифмой к этим предложением окажутся перформансы радикального крыла Флюксуса. Метод художественной провокации с целью эпатировать буржуазный вкус переняли у итальянских коллег и русские футуристы («пощечина общественному вкусу», «я люблю смотреть, как умирают дети», экстравагантная манера одеваться, раскраска лиц и прочее), а гораздо позже, уже в нашем веке, стиль футуристских прокламаций отразился, например, в манифесте композиторской группы «Сопротивление материала».

Влияние художественных практик обоих движений на последующее искусство оказалось также многообразным. «Слова на свободе» Маринетти явно повлияли на многие из будущих образцов графической музыкальной нотации; «заумные» тексты Швиттерса, Маринетти и Хуго Балля всплывают на поверхность неоднократно, mutatis mutandis, даже у Pink Floyd (Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict), а вдохновленные индустриальной эстетикой роботизированные костюмы в театральных постановках 1920-х годов позже отразятся на визуальном облике перформансов Kraftwerk или Daft Punk.

Но, возможно, ключевой (с точки зрения перформативности) идеей (футур/дада)истов оказалась мысль о том, что искусство должно шагнуть из специально отведенных для него мест в обычную жизнь. В то время эта мысль витала в воздухе — похожие идеи высказывали участники Баухауза, а Эрик Сати предлагал концепцию «меблировочной музыки».

Гораздо позже Брайан Ино придумал эмбиент и muzac; еще позже, когда пришла пора подводить промежуточные итоги, оказалось, что эстетизация повседневной жизни отнимает у искусства его особую претензию на эстетику.

А где-то на полпути начал свою деятельность человек, чье значение для музыкального перформанса (пожалуй, и для перформанса вообще) вынуждает отвести для него по крайней мере отдельную главу (возможно, следовало бы — отдельную монографию).

IV. Все больше и больше у меня появляется ощущение, что мы никуда не движемся

(Лучше, чем коммуникация)

В 1933 году несколько профессоров, потерявших работу в Университете Флориды, уехали в Северную Каролину и открыли там частную экспериментальную школу, известную как Black Mountain College. Кроме них туда устроились преподавать бежавшие от нацизма профессора Баухауза, а чуть позже, уже в 1940-е годы, приехали два молодых человека — Джон Кейдж и Мерс Каннингем.

Кейджу в жизни везло на контакты (либо он просто умел внимательно слушать и извлекать пользу из общения). К примеру, мысль о том, что «все на свете имеет дух, который можно освободить через звук», подсказал ему однажды Оскар Фишингер, а Кейдж, хоть и не верил в духов, вдохновился этой мыслью и начал экспериментировать с немузыкальными объектами: в молодости он писал для ансамбля ударных инструментов пьесы в афро-кубинском духе и в конце концов это привело его к изобретению препарированного фортепиано. В Black Mountain College Кейдж наверняка общался с преподавателями и должен был воспринять от бывших участников Баухауза, как минимум, идею эстетизации действительности, расширения границ эстетического.

Упоминались в разговорах/лекциях и идеи дадаистов. Есть информация, что в период пребывания в колледже Кейдж общался с Марселем Дюшаном непосредственно. Какую пользу Кейдж мог бы извлечь из контактов с Дюшаном? Прежде всего, мысль, воплощая которую, Дюшан вошел в историю: «все есть искусство». Отсюда всего один шаг до ключевой для философии Кейджа идеи «все есть музыка». Можно читать лекцию, печь хлеб, играть в шахматы, молчать — и все это будет музыкой, если мы сами этого хотим. В 1968 году Кейдж с Дюшаном вместе сделают один из самых знаменитых музыкальных перформансов в истории — концерт под названием Reunion, в ходе которого двое на сцене в течение пяти часов разыгрывают партию в шахматы, а звуки генерируются специальными датчиками, присоединенными снизу к клеткам шахматной доски. Кроме того, у Дюшана еще в середине 1910-х годов были идеи пьес, основанных на случайности. Кейдж надолго сделает случайность основным композиционным методом, начиная с 1951 года и Music of Changes.

Перформативность в различных смыслах (уникальность события, концентрация на идущем времени, телесная дисциплина, театрализация и визуальность) была свойственна сочинениям Кейджа почти с самого начала. В пьесах с препарацией рояля она еще не бросается в глаза, однако к перформативным элементам могут быть отнесены и сам внешний облик инструмента, внутри которого происходит что-то непривычное, и частичная непредсказуемость звукового результата, возникающая как следствие препарации. Кейдж в комментариях к пьесам подробно указывает, что именно надо закрепить между струнами и на каком расстоянии от демпферов, но, как правило, не уточняет, звук какой высоты должен получиться в результате всех манипуляций (высота зависит от места инсталляции объекта, от длины, толщины и материала струны, а эти последние — в том числе от марки и модели рояля, которые, конечно, варьируются в разных залах). Как следствие, процесс препарации приводит к созданию каждый раз единственного в своем роде звукопорождающего объекта, неповторимого в точности даже при использовании того же самого инструмента (после Кейджа похожее отношение к роялям как уникальным сущностям было свойственно, например, Олегу Каравайчуку).

В этих же сочинениях можно увидеть ростки понимания перформативности как организации поведения композитора в процессе сочинения. В сознательную практику это понимание оформится у Кейджа на этапе создания Music of Changes, но уже здесь мы видим, как фокус смещается с производства текста на создание уникального способа порождения этого текста. Этот процесс может быть (или, скорее, не может не быть) перформативен сам по себе. Готовая пьеса становится, таким образом, своеобразным документом произошедшего перформанса — примерно как видеозапись.

Вопреки декларируемому стремлению отказаться от композиторского эго, Кейдж каждый раз аккуратно делает достоянием общественности очередной метод, с помощью которого звуки получили свободу. Гадание по И-Цзинь в Music of Changes и других сочинениях (довольно трудоемкий процесс, для ускорения которого Кейдж в дальнейшем даже привлекал компьютер). Обнаружение путем внимательного вглядывания микроскопических изъянов на чистом листе бумаги и превращение их в ноты (Music for Piano). Проекция на нотную бумагу звездных карт (Atlas eclipticalis). Сложный алгоритм с использованием прозрачных листов с нарисованными на них кривыми линиями, точками и сетками, наложением этих листов в несколько слоев поверх нот какого-либо из прежних сочинений Кейджа и получением в результате нового сочинения (Fontana Mix). Эти и многие другие проекты адаптируют к процессу создания музыки методологию экспериментальной науки (возможно, воспринятую Кейджем у отца-изобретателя) и утверждают работу композитора как последовательность рациональных процедур, приводящих к неконтролируемому в итоге результату. Музыка становится детищем Франкенштейна, а ее создатель — персонажем написанной им самим драмы, исследователем, пытающимся подчинить себе хаос и энтропию, заключив их в эстетические рамки.

Ближайшим предшественником Кейджа на этом пути должен быть, вероятно, назван Арнольд Шенберг, которого Кейдж называл учителем (хотя Шенберг упорно отказывался признать Кейджа учеником). Как и Кейдж, Шенберг придумал собственную рациональную систему письма (додекафонию), которая была доведена до сведения публики и в рамках перформативной стратегии композитора переносила фокус внимания зрителей с пьесы на процесс ее создания. И, как следствие, на фигуру создателя. Декларативно претендуя на универсальный статус, по факту двенадцатитоновый метод композиции остался индивидуальным авторским проектом. При всей его распространенности, при большом количестве практиковавших его композиторов и яркости таланта многих из них, с додекафонией в первую очередь все равно ассоциируется фигура ее изобретателя.

В качестве курьезной параллели из музыкальной истории можно вспомнить «Кошачью фугу» Скарлатти, тему которой, по уверениям автора, наиграла кошка, ходившая по клавиатуре. Рассказ Скарлатти вряд ли стоит воспринимать всерьез. Но желание найти для музыкального материала внеличное обоснование, а также превратить процесс сочинения из второстепенного по отношению к готовому тексту в имеющий самостоятельную (перформативную) ценность, — это желание здесь несомненно присутствует и неплохо рифмуется с тем, что заботило Кейджа (и Шенберга) два века спустя.

Действия Кейджа служат иллюстрацией хорошо известного (и актуального для перформативной теории) положения — автор конструирует идентичность всеми своими действиями, а не только созданием произведений. (Чуть поменяв формулировки, мы можем говорить о том, что у художника XX века, как у британского денди, произведением искусства является вся жизнь.) Примеры многочисленны: Дали, Уорхол, Бойс. Для того же Шенберга (и его итогового места в истории музыки) последовательность действий и высказываний в качестве public figure была не менее важна, чем создание сочинений. Важность скандала для упрочения статуса в музыкальном мире хорошо осознавалась авангардными музыкантами. Один из многих возможных примеров (наряду со Стравинским, Штокхаузеном, Кейджем) — Сергей Прокофьев, который общался с футуристами и был знаком с их стратегиями. Он не только не боялся, но, кажется, намеренно нарывался на конфликты и всеми доступными способами эпатировал сначала петербургские музыкальные круги (удачно), а потом и европейские (менее удачно).

Лори Андерсон, чья деятельность началась в нью-йоркском даунтауне и разворачивалась на стыке experimental music и визуальных искусств, позже сменила имидж и переключилась на рок-карьеру. Добившись там успеха, она вернулась к выставочным и экспериментальным практикам, предъявляя свой поп-музыкальный опыт как арт-объект и утверждая, что вся эта карьера являлась одним тотальным перформансом. Более скромный пример эстетизации жизни демонстрирует Леонид Десятников, который после вселения в первую собственную квартиру написал пьесу «Вариации на обретение жилища», таким образом вынося частную жизнь в пространство искусства. С распространением интернета важной частью идентичности композитора стало его присутствие в виртуальном пространстве с его сложной диалектикой частного и публичного, которая может принимать формы дискуссий на форумах и в социальных сетях, создания тематических пабликов, публикации сочинений и текстов от своего имени или от имени вымышленных фигур (Алексей Шмурак и его проекты «Истерический дог» и «Эйнар Уле Асмудсен»; Настасья Хрущева, Йоханнес Крайдлер и другие).

Возможно, самой своеобразной публичной стратегии нашего времени придерживается петербургский композитор Юрий Ханин (Ханон). Редкие (и регулярно скандальные) исполнения и еще более редкие публикации текстов (тоже, как правило, провокационных) сочетаются с созданием намеренного дефицита информации путем почти полного изъятия сочинений из общественного доступа. Большая часть его произведений не исполнялась никогда и существует в публичном пространстве лишь в виде названий в каталоге. Каталог опубликован в качестве приложения к изданной им книге «Скрябин как лицо», в которой осуществлена мифологизация собственной биографии автора — действие книги происходит в начале XX века, а Ханин оказывается в ней ближайшим другом и наперсником Скрябина. Книга издана небольшим тиражом и, по уверениям автора, представляет собой только первый том двухтомного труда — причем второй том, разумеется, к публикации не планируется.

Возвращаясь к Кейджу ради еще одного взгляда на его chance pieces, мы можем увидеть за фасадом «декларации независимости звуков» сложную иерархическую игру и своеобразный «перформанс подчинения». Попытка Леонарда Берстайна исполнить Atlas eclipticalis с Нью-йоркским филармоническим оркестром закончилась в 1964 году фиаско и скандалом, сравнимым с премьерой «Весны священной» Стравинского, с одной существенной разницей — оркестр бунтовал вместе с публикой. Ричард Тарускин отмечает, что такая резко негативная реакция могла быть не просто демонстрацией эстетического консерватизма оркестрантов (известного в романтическую эпоху как филистерство), но и иметь более глубокие причины.

Оркестр как коллектив своеобразно дегуманизирован — его участники анонимны и в идеальном случае должны играть роль не более чем винтиков в хорошо отлаженном механизме. Отказ от эгоцентризма, который декларировал Кейдж, в этом смысле прекрасно укладывается в традиционную парадигму исполнительства. Разница в том, что при исполнении «классической» музыки оркестранты могут утешать себя оставленной для них возможностью хотя бы коллективного самовыражения, чувствовать себя участниками эстетической коммуникации, проводниками смысла от композитора к публике. В случае Кейджа эта цепь ретрансляции смыслов была заведомо разрушена. Кейдж сознательно отрицал общение как назначение искусства («I could not accept the academic idea that the purpose of music was communication»). После провала премьерного исполнения The Perilous Night он думал вообще оставить сочинение музыки — «пока я не найду лучшей причины делать это, чем коммуникация». Случайные процедуры были как раз тем методом, который позволял Кейджу (по крайней мере, в собственных глазах) исключить себя как композитора из процесса обмена смыслами.

Проблема была лишь в том, как все это выглядело с точки зрения исполнителей. Маргарет Ленг Тан, которая много играла и записывала фортепианную музыку Кейджа, однажды высказалась в том смысле, что Кейдж, конечно, может с интересом и удовольствием наблюдать во время премьеры за результатом эксперимента, но исполнитель, к сожалению, не в состоянии разделить с ними это удовольствие, так как для музыканта на сцене ни о какой случайности речи, как правило, не идет. Музыканты (в том числе члены оркестра Бернстайна) вынуждены выполнять набор намеренно произвольных, но при этом точно зафиксированных и оттого особенно унизительных инструкций. Кейдж отказывал оркестрантам в иллюзии творческого сотрудничества, оставаясь при этом в социальной и эстетической иерархии все равно на несколько ступеней выше них. На словах стремясь отказаться от «обычной ситуации, когда композитор говорит другим, что им делать», на деле именно этим он и был занят.

Творчество Кейджа 1950-х годов — в сущности, логическое завершение всей линии развития абстрактной музыки, полностью лишенной какой-либо утилитарности (включая коммуникативную). Когда Кейдж говорит, что «высшая цель искусства — отсутствие цели» (и уточняет, что «это соответствует манере, в которой действует природа»), он, сознательно или нет, идет в сторону Канта с его «целесообразности без цели», которая в «Критике способности суждения» называется сущностью эстетики, т.е. красоты, полностью выведенной за пределы пользы. Благодаря случайным процедурам Кейдж отказывается от всех внутренних связей в тексте (они могут привести к формированию значения, а значит к коммуникации) и от всех традиционных артистических ценностей, кроме высшей формы красоты. В музыке становится нечего слушать, кроме, собственно, звуков — причем их нужно именно слушать, просто слушать, созерцая чистую красоту и не доискиваясь смысла («граница проходит между пониманием и восприятием, и многие люди думают, что искусство имеет дело с пониманием, но это не так»).

После чего Кейдж делает следующий шаг и отказывается от звуков в пользу чистой длительности. Он уже давно пришел к пониманию своих пьес как time containers — выделенных объемов времени, которые можно чем-то заполнить. Обычно их заполняют звуками (в том числе подобранными случайно), но это не более чем традиция, привычка (если угодно, перформативная в том же смысле, в каком перформативен гендер). И Кейдж совершает еще одну революцию. Композитор Роберт Эшли, комментируя влияние Кейджа на современную музыку, однажды сказал, что отныне «время стало базовым компонентом в определении музыки — и в результате стала возможна музыка, для которой не нужно ничего кроме присутствия людей». И добавил: «Мне кажется, что самое радикальное переопределение музыки, какое я могу представить, — то, которое определяет музыку без участия звука».

Отсутствие музыкальных структур (ввиду отсутствия звуков) компенсируется визуальным или социальным контекстом ситуации исполнения. «Лекция о ничто» (цитаты из которой помещены здесь в заголовках каждого раздела) — музыкальная пьеса, time container, заполненный словами. «4’33» — еще один time container, заполненный случайными звуками, а также мыслями и действиями сидящих в зале людей. «4’33» фактически демонстрирует, что звук — не единственное и даже, возможно, не главное, что контролирует композитор. Кейдж наглядно показывает, как музыкальный текст предписывает модели поведения не только исполнителям, но и публике (через систему конвенций, окружающих исполнение как институт), по сути, дав людям инструкцию собраться вместе и послушать, как звучит место, где они собрались, на протяжении указанного периода времени. Звуки, которые только что были шумом, превращаются в искусство, когда мы помещаем их в эстетическую рамку; слушать их требуется с таким же почтением и интересом, с каким мы слушали бы Бетховена. Искусство, другими словами, определяется поведением всех участников акта создания искусства — т.е. оказывается коллективным перформансом.

Любопытно, кстати, что 4 минуты 33 секунды — это точная продолжительность одной стороны пластинки на 78 оборотов. Неясно, совпадение ли это или сознательный замысел, но в любом случае через свою длительность пьеса отсылает нас к одному из главных открытий эпохи звукозаписи: музыкальное искусство не требует обязательного физического присутствия. Музыка — это то, что происходит у нас в голове.

V. Сейчас мы в начале третьего раздела четвертой большой части

(Толкайте рояль сквозь стену)

С 1956 года Кейдж взялся вести курс экспериментальной композиции в нью-йоркской The New School for Social Research. За четыре года до этого, еще в Black Mountain College, продолжая эксперименты с идеями случайности и заполнения времени, он организовал коллективное действо, которое тогда не называлось никак (Кейдж использовал просто слово event), а потом стало называться хеппенингом. Был разработан общий план, состоявший из нескольких time containers, которые накладывались друг на друга. Эти временные отсеки были распределены между Кейджем и его друзьями, после чего каждый получил право в отведенное время делать все, что ему захочется. Сам Кейдж стоял на лестнице и читал лекцию, время от времени делая паузы. Прочие участники залезали на другие лестницы и читали оттуда стихи, крутили фильмы, показывали слайды, слушали пластинки, танцевали, играли на фортепиано. Случившийся там же Роберт Раушенберг развешивал по стенам свои картины. Трудно сказать, ощущали ли они себя участниками внутри именно музыкального произведения, но, кажется, в тот момент это всерьез никого не интересовало. Общая идея была примерно та же, что в «4’33» — превратить реальность в искусство, поместив ее в рамки эстетического восприятия. Реальность выглядела, конечно, условно — лишенная проблем и противоречий, она была похожа на инсценировку некоей еще не написанной утопии эпохи битников, увиденный через замочную скважину кусочек жизни в обществе свободного творчества и потребления. Но, как это часто бывает у Кейджа, он не столько предлагал готовые ответы, сколько приглашал присоединиться к нему и задавать вопросы. «Если вы идете по улице, то люди вокруг вас движутся с какими-то целями, но вы не знаете эти цели», «происходит много вещей, которые можно рассматривать как бесцельные». Открой же глаза и узри.

Прозревших собралось немало. Для нескольких следующих поколений художников, ставших композиторами, и композиторов, ставших перформерами, весь мир вокруг оказался гигантским ready-made объектом, из которого искусство надо было просто извлечь, увидев его, так сказать, в правильном режиме. Самый свежий из известных мне примеров был реализован недавно в Москве, где Дмитрий Курляндский открыл «Лабораторию слышания», основанную на идеях, близких кейджевским.

Учиться у Кейджа хотели не только (пожалуй, и не столько) композиторы — лекции приходили слушать поэты, художники, танцоры, актеры. Несколькими годами позже, в начале 1960-х, некоторые из них — Джордж Мачюнас, Джордж Брехт, Аллан Капроу (человек, придумавший термин «хеппенинг»), Ла Монте Янг, Эл Хансен и Йоко Оно — собрались вместе и организовали Флюксус.

Возможно, правильней было бы сказать, что Флюксус случился. Основателем движения считается Мачюнас (именно он предложил термин — хотя это произошло не сразу); Джордж Брехт при этом утверждал, что никакой внятной теории у них не было, как не было и попыток договориться о целях или методах. Было влияние Кейджа и дадаизма (особенно Дюшана), было воспринятое у учителей представление «все, что случается в жизни — искусство» (эта мысль встречается на протяжении столетия с таким постоянством, что ее, вероятно, следует признать главной художественной утопией XX века). Акции Флюксуса часто строились на фундаменте свободной импровизации и (немаловажная деталь) не требовали больших бюджетов для подготовки (а часто не требовали вообще никаких). Это серьезно отличало их от институционализированного послевоенного модернистского авангарда (Штокхаузен, Бэббитт и другие) с его дорогостоящей хай-тек машинерией.

Даже само слово fluxus этимологически подчеркивало текучесть и мобильность. Манифест, написанный Мачюнасом в 1963 году, с точки зрения формы интересен своей агрессивной стилистикой («новая революционная кровь», «очистить мир от европеизма» и прочие риторические упражнения), а концептуально — двойным отрицанием, отказом от «профессиональной и коммерциализированной культуры», т.е. одновременным противопоставлением себя как массовой коммерческой музыке, так и art music в ее устоявшихся формах (включая авангардную музыку на господдержке, группировавшуюся в США вокруг университетов, а в Европе вокруг Дармштадтских летних курсов новой музыки).

Как выглядели акции Флюксуса?

Партитуры (если они вообще были) радикально отличались от всех прежних и современных, кроме, может быть, Кейджа и его круга. Вместо комплексного многослойного контроля за массой параметров звука и структуры — простейшее оформление, иногда вообще без нот (не все деятели Флюксуса, в общем-то, умели их писать), текстовое описание или графическая диаграмма. Возникла даже своеобразная мода писать инструкции к пьесам на почтовых открытках — так оформленные сочинения есть у Ла Монте Янга, Джорджа Брехта, Джеймса Тенни и других композиторов этого круга.

Музыкантам предоставлялась изрядная степень свободы — временами настолько большая, что исполнение фактически не могло состояться без вовлечения (типичного для перформативных практик) в подготовку и реализацию собственных креативных, эмоциональных и телесных возможностей исполнителя во всей их полноте. Так, инструкция к Organ Piece Джорджа Брехта состоит из единственного слова: «Орган». Его же Piano Piece 1962 описывает происходящее так: «Ваза с цветами на фортепиано». В другой пьесе он предлагает исполнителю: «Найдите или сделайте фортепиано». Некоторые пьесы, наоборот, требовали от исполнителя слишком многого, ставя пьесы на грань исполнимости или далеко заступая за эту грань. Нам Джун Пайк предлагал перформерам «заползти в вагину живого кита». В Wall Piece Йоко Оно музыкантам предписывалось биться головой об стену (возможно, именно это обыгрывается в одной из сцен «Великой красоты» Соррентино). Ла Монте Янг в композиции из серии 1960 года требовал буквально следующего: «Толкайте рояль к стене. Толкайте его сквозь стену. Продолжайте толкать». В другой композиции пианист должен был покормить рояль, предложив ему сено, причем рояль мог и не захотеть (следует ли считать это успехом или неудачей перформанса?).

Композиция № 7 из той же серии предписывала музыканту тянуть два звука как можно дольше. В одной из реализаций (видео которой опубликовано на YouTube), звуки тянутся до тех пор, пока не догорят две свечи, параметры синтезированного звука при этом поставлены в зависимость от контура языка пламени. Аналогичная идея была у Джорджа Брехта в Candle Piece for Radios. А Composition 1960 № 3 Ла Монте Янга является, по сути, пересказом идей Кейджа другими словами: исполнители освобождены, публика может делать что хочет в определенный промежуток времени.

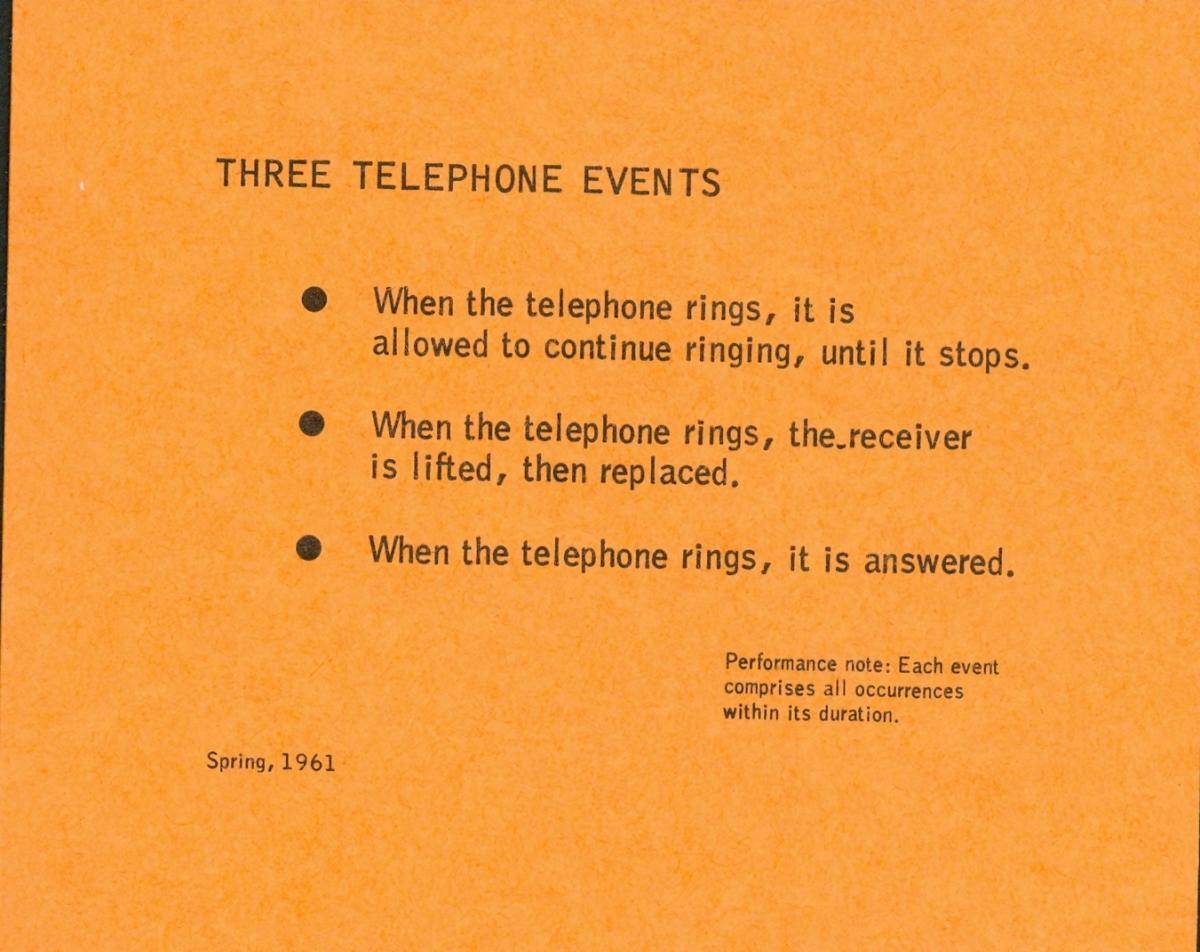

Three Telephone Events Брехта заслуживает того, чтобы привести ее здесь целиком.

©George Brecht. Three telephones events. Версия на карточке. Версию на листе доступна на сайте Fondazione Bonotto.

Этот текст сделался знаменитым после того, как на него однажды сослался Кейдж, сказавший: «Если телефон звонит и вы отвечаете — это не музыка. Если звонит и вы слушаете — это она».

Даже из этого небольшого перечня можно видеть, что перед участниками Флюксуса в какой-то момент встали проблемы сохранения идентичности композиций. Насколько можно судить, эти проблемы их не смущали. Реализацию пьесы Такехиса Косуги Anima 7 («Исполнять любое действие медленно, насколько возможно») фактически осуществил Кейдж в проекте Organ2/ASLSP (As SLow aS Possible), который представляет собой алгоритм смены звуков на органе. Начиная с 1987 года этот алгоритм медленно (насколько возможно) воплощается в кафедральном соборе городе Хальберштадта (Германия). Исполнение, по расчетам, продлится до 2640 года. В октябре 2013 года более тысячи человек собрались в соборе, чтобы услышать очередную (тринадцатую) смену ноты в пьесе; следующая перемена должна состояться в сентябре 2020 года. А Корнелиус Кардью одну из своих композиций (Solo for Guitar) сделал, используя материалы Fontana Mix уже самого Кейджа.

Если идентичность на уровне идей еще могла каким-то образом нуждаться в сбережении, то отказ от звуковой идентичности был решительным и тотальным. Флюксус, как и экспериментальная музыка в целом, признает и даже приветствует то, что два разных исполнения одной и той же пьесы могут вообще не иметь между собой никаких общих музыкальных фактов. Каждая версия оказывается уникальна, привязана к моменту, ситуации, площадке, состоянию сознания исполнителей и т.д. — в таком описании эти акции оказываются, по сути, уже неотличимы от перформансов. Флюксус не всегда даже заботится о временных границах (еще имевших важное значение для Кейджа). Майкл Найман пишет, обобщая практику деятелей experimental music, что «им больше нравится перспектива обрисовывать ситуацию, в которой звуки могут случиться; процесс производства действия (звучащего или наоборот); поле, очерченное определенными композиционными правилами».

С течением времени активность группы стала смещаться в сторону максимализма и агрессии. В цикле Бена Вотье Audience Pieces, среди прочего, предлагалось «запереть зрителей в театре; пьеса заканчивается, когда (если) они убегут» (напрашивается сравнение с одноразовой оперой Ханина «Венецианские гондольеры», где в финале театр вместе с запертыми внутри зрителями гибнет одновременно от потопа и пожара). Ричард Марксфилд, Мачюнас и Нам Джун Пайк изобретали акции, где требовалось, среди прочего, различными способами уничтожать скрипку — у Марксфилда ее сжигал Ла Монте Янг, Мачюнас предлагал не спеша разломать ее в щепки, Пайк превращал уничтожение в своеобразный статичный ритуал, заканчивающийся резким ударом инструмента об стол.

Тот же Нам Джун Пайк в описании акции под характерным названием Hommage a John Cage требовал от участников срезать галстуки ножницами, пробираясь сквозь толпу в антракте, разрезать сзади пальто зрителей бритвами на полоски и выдавливать им на головы пену для бритья (возможно, именно отсюда растут корни провокаций против общественного порядка, показанных в «Бойцовском клубе» или в играх серии Postal). В этой же акции фортепиано рубили на части топором. На одном из перформансов предметом внимания Пайка стал сам Кейдж, который после этого, по собственному признанию, задумался, таким ли уж позитивным оказалось его влияние на молодых.

Дик Хиггинс, также один из бывших участников Флюксуса, полагает, что одной из целей такой агрессии было возвращение чувства опасности, исчезнувшего из современной музыки, — возможно, из своеобразной зависти к превратившимся в легенды скандалам прошлого.

Самый крупный скандал, связанный с Флюксусом, случился в 1967 году, когда Нам Джун Пайк предложил вниманию публики акцию Opera sextronique. Перформанс предварялся афишей, написанной в духе и стиле, типичном для художественных манифестов ушедшего столетия: «После трех эмансипаций в музыке XX века (сериализм, неопределенность, акционизм) я обнаружил, что остались еще одни оковы, которые пришла пора сбросить. Это пред-фрейдистское ханжество. Почему секс, доминирующая тема в литературе и искусстве, запрещен только в музыке? Как долго еще новая музыка сможет позволять себе быть на 60 лет позади времени и при этом претендовать на звание серьезного искусства? Очищение от секса под предлогом „серьезности“ подрывает эту самую „серьезность“ музыки как классического искусства, стоящего наравне с литературой и живописью. Истории музыки нужен свой Д.Г.Лоуренс, свой Зигмунд Фрейд».

Афиша к «Opera Sextronique» Нам Джун Пайка

Сам перформанс начинался с того, что виолончелистка Шарлотт Моорман появилась на сцене топлесс. Пайк (в описании Николаса Слонимского) «изображал суррогатную виолончель. Его обнаженный позвоночник служил грифом для Моорман и ее смычка, его кожа представляла собой поле для пиццикато». Впрочем, быстро выяснилось, что в полиции тоже внимательно следят за афишами радикальных художественных акций — виолончелистку почти сразу арестовали за «непристойное поведение», после чего она мгновенно стала знаменитостью.

В тот момент художественный авангард в США внешне слился воедино с демонстрациями гражданского неповиновения, которые усиливались вместе с ростом недовольства войной во Вьетнаме. Но политизированность, по-видимому, не была для Флюксуса всерьез мотивирующим фактором. Политически ангажированные круги того времени обвиняли его скорее во фривольности — и энергия протеста довольно быстро из него испарилась (перейдя в 1970-х в радикальные движения, существовавшие в недрах поп-культуры). Творческий импульс Флюксуса в этот момент иссяк, движение потеряло целостность и распалось — но семена, вброшенные им в культуру, проросли и дали всходы. В качестве одного из главных наследников Флюксуса в пространстве современной музыки необходимо назвать Wandelweiser — интернациональную группу, оформившуюся вокруг одноименного немецкого издательства. Голландец Антуан Бойгер, швейцарцы Юрг Фрай и Манфред Вердер, американец Майкл Писаро, австриец Раду Малфатти и еще несколько композиторов и исполнителей не столь склонны к громким заявлениям, революциям и эпатажу, как их предшественники, но во многом наследуют композиционным и перформативным моделям Флюксуса и имеют небольшой, но устойчивый круг поклонников, немалая часть которых базируется, как ни странно, в России.

VI. Это закончилось сейчас

(Aux armes)

В силу естественных причин (ограниченный объем времени и дефицит журнальной площади) за пределами этого текста остается многое, о чем следовало бы упомянуть: анализ социально ангажированной музыки и ее перформативных черт; влияние кратко изложенной выше эволюции перформанса на те или иные театрализованные черты в музыке, которая в целом сохраняет приверженность традиционным моделям (включая случившуюся во второй половине века революцию в инструментарии); углубленное исследование перформативности (в смысле, аналогичном гендерному) некоторых мыслительных моделей, общих для классического музыкального образования; наконец, подробное рассмотрение перформативной ситуации в музыке сквозь призму четырехкомпонентной модели текст-перформер-публика-событие, разработанной в книге A Paradigm for Performance Studies (Рональд Пелиас и Джеймс ВанОостинг, 1987).

Здесь, таким образом, фактически анонсируется программа следующей части статьи; автор был бы рад осуществить ее в развернутом виде и надеется, что такая возможность ему представится в ближайшем будущем.