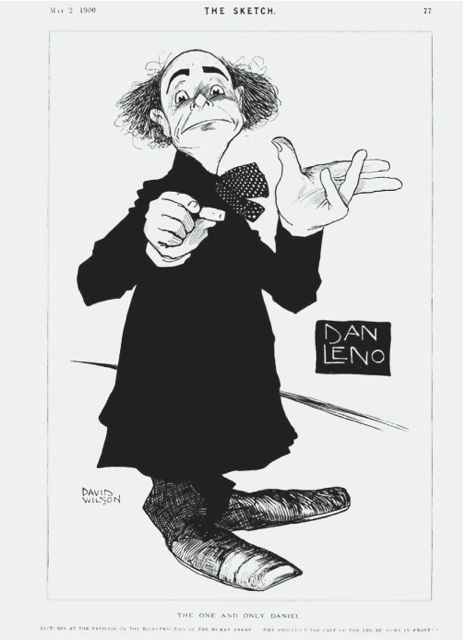

Дэн Лено. Карикатура, 1900

Мюзик-холл родился в Англии во второй половине XIX века, а в середине XX века в пьесе «Комедиант» Джон Осборн фактически спел ему отходную. «Театр.» проследил, как зарождался этот своеобразный жанр и как, даже умерев, он остался частью национального самосознания британцев.

На пустую сцену решительной походкой выходит человек. Он похож на Оле Лукойе из сказок Ганса Христиана Андерсена или на Святочный Дух Прошлых Лет из «Рождественского гимна» Чарльза Диккенса. Ведь, как заметил однажды Макс Бирбом, Дэн Лено — «это скорее дух, нежели человек».

Он пришел, чтобы открыть зрителям свои семейные секреты. Он хочет публично разобраться в родственных связях своей семьи. Его рассказ сбивчив и чрезвычайно импульсивен: «…И в этот самый момент наш отчим женился на нашей третьей матери, однако скончался раньше нашей второй матери. В результате мой брат влюбился в нашу третью матушку и женился на ней. Вот тут-то и начались настоящие наши трудности. Ведь теперь я стал сыном моего брата, а моя невестка, по сути дела, превратилась в мою мать. Итак, следите за мной внимательно, вы поняли? Была у нас еще замужняя тетка с приемной дочерью. Она собиралась оставить ей ренту или что-то в этом роде. А эта дочь влюбилась в мужчину, который построил дом, где жила наша вторая мать. Вы чувствуете, куда ветер дует? Внимательно следите за мной. Все это очень запутанно. Понимаете, дядя, о! О, нет, нет, я ошибаюсь! О, нет, да, правильно! Короче, это был почтальон…» Перед нами Дэн Лено — один из величайших комиков эпохи мюзик-холла.

Что такое мюзик-холл

В буквальном переводе «мюзик-холл» означает «музыкальный зал» или зал, где проводятся концерты. Однако этот термин в гораздо большей степени определяет сам тип музыкальных представлений. Можно сказать, что мюзик-холл — это род популярных развлечений, сопровождающих трапезу. В своем простейшем виде мюзик-холл представляет собой сборный концерт, где участвуют певцы, танцоры, жонглеры, акробаты, фокусники, которые выступают на сцене, в то время как публика, расположившись за столами, отдает должное ужину и внимает их искусству. Можно ли найти эстетическое единство в жанровой пестроте, изначально присущей искусству мюзик-холла? В какой-то мере, да. И единство это проистекает из характера эпохи, в которую родился и умер мюзик-холл.

Середина — вторая половина XIX века в Англии — это время промышленной революции и бурного расцвета городов, это время, когда Лондон, по словам Питера Акройда, «превратился в великий урбанистический миф для всего света». Мюзик-холл был детищем этого большого города. Большинство его творцов — это люди из низов, прибывавшие в Лондон с индустриального севера страны или же являвшиеся уроженцами лондонского Ист-Энда. Люди разных национальностей (среди них были англичане, ирландцы, шотландцы, валлийцы и евреи), они воспевали в мюзик-холле бесхитростные радости, присущие жизни простого человека, и создали искусство, близкое и понятное разным общественным слоям: ведь в мюзик-холлах рубежа XIX—XX веков можно было встретить даже коронованных особ. И хотя мюзик-холл пережил бурную почти столетнюю историю, на разных ее этапах он сохранял изначально присущий ему демократизм.

Хотя мюзик-холл объединял в себе артистов разных жанров, ведущая роль в нем принадлежала комическим и лирическим певцам. Именно они были душою мюзик-холла, и именно в их искусстве запечатлело себя историческое время. По точному замечанию Колина Макиннеса, «герои песен, которые пели в мюзик-холле, — это не Ромео и Джульетта, а, скорее, Оселок и Одри, в лучшем случае Розалинда и Орландо», правда, выросшие не на плодородной почве сельских долин Англии, а вышедшие из недр больших городов — средоточия современной цивилизации. Социальный статус героев мюзик-холла всегда ясен — это не просто люди из народа, но городские жители — пролетарии всех профилей и рангов. Может быть, поэтому в мюзик-холле было так мало песен о деревне, и тема природы чаще всего звучала там как тема заповедной мечты, радостного единения со своим естеством, доступного нечасто и немногим.

Чем ближе человек к природе, тем способнее он к любви. Поэтому образ влюбленной пылкой девушки, только что приехавшей в столицу из провинции, так часто возникал на сцене в исполнении Мари Ллойд, Весты Тилли, Весты Виктории и других. Один из лирических шедевров Мари Ллойд — песня «Парень на галерее» исполнялась от лица девушки, вслед за своим парнем перебравшейся в город из деревни. Ее возлюбленный Джонни сидит здесь же, на галерее, утверждала певица, к нему она обращает слова любви. Во время исполнения песни сестра Мари — Дэйзи — поднималась на галерею, и когда звучали кульминационные слова: «Он здесь, разве вы не видите его? Он машет нам кепкой», неизвестный парень на галерее по просьбе Дейзи действительно вставал и махал кепкой, отвечая на призыв героини Мари Ллойд.

Однако нередко любовная идиллия вписывалась и в городской пейзаж. Свою возлюбленную молодой фабричный рабочий находил среди равных себе, романтизируя ее скромный облик и воспевая даже такую прозаичную деталь ее костюма, как башмаки на деревянной подошве. «Девушка в башмаках на деревянной подошве» — так называлась песня Каслинга и Мерфи, звучавшая в исполнении Чарльза У. Уиттла. Топот деревянных башмаков по булыжной мостовой и звон фабричного колокола, по свидетельству историков, были наиболее характерными звуками викторианского периода.

Но вот миновали все комические и драматические перипетии первой влюбленности, и дело дошло до семейной жизни. По свидетельству Колина Макиннеса, песни о тещах и свекровях так часто звучали в мюзик-холле, что человеку несведущему могло показаться, что ни о чем другом там просто никогда не говорили. Иногда в роли мегеры выступала не теща, а сама новоявленная жена. «Я — Генрих Восьмой», — утверждал герой одной из лучших песен Генри Чемпиона, от прославленного английского короля Генриха VIII отличавшийся тем, что стал мужем сварливой, агрессивной, но принципиальной вдовушки, всех предыдущих мужей которой, так же как и нынешнего, звали Генрихами:

I’m Henery the Eighth, I am!

Henery the Eighth, I am, I am!

I got married to the widow next door,

She’s been married seven times before.

And every one was a Henery —

She wouldn’t have a Willie nor a Sam.

I’m her eighth old man named Henery,

Henery the Eighth, I am! ((Я — Генрих Восьмой! / Генрих Восьмой! Я женился на вдове из соседнего дома, / Которая была замужем семь раз. / И каждый из ее мужей был Генрих, — / Она не желала ни Вилли, ни Сэма. / Я — ее восьмой муженек по имени Генрих, / Я — Генрих Восьмой!))

И все же, как бы ни досаждали друг другу «отец» и «мать», как бы ни ссорились и не лупили друг друга, если им суждено было дожить до седых волос, то их старость, как правило, озарена была светом верной любви и глубокой привязанности. Викторианское преклонение перед институтом брака нашло свое отражение и в мюзик-холле, где пелось множество песен, прославлявших золотую свадьбу и долговременный супружеский союз. Верность в любви была залогом прочности домашнего очага, а дом — крепостью, защищавшей от жизненных невзгод. «Место, где царит мир», «Фарос в бушующем море», «священное место», «храм непорочности» — так говорит о доме Джон Рёскин.

Но приходило время расстаться навсегда. Тема былого супружеского счастья и горького одиночества вдовства звучала в песне Мари Ллойд «Мне не забыть дней своей молодости». Однако воспоминания о счастливом прошлом не всегда были окрашены в грустные тона. Песня Великого Макдермота «Возлюбленным и женам» звучала как тост во славу всех женщин, когда-либо украшавших жизнь мужчины. Песня эта относится к так называемым номерам с поцелуями. В текстах таких песен те места, где певец должен посылать залу воздушный поцелуй, обозначались крестиком:

Sweethearts and wives,

Sweethearts and wives!

Girls are a joy of all our lives.

When pretty lips kiss

XXXX,

Who can resist the darlings? ((Возлюбленные и жены, возлюбленные и жены! / Девушки — в вас радость жизни! / Когда хорошенькие губки целуют тебя, / ХХХХ, / Кто может сопротивляться любимым?))

Еще одна тема, многое определившая в репертуаре мюзик-холла, — это труд. В раннюю пору здесь нередко можно было слышать настоящие гимны труду. «Трудитесь, ребята, трудитесь и будьте довольны», — пел Гарри Клифтон в одной из популярных песен той эпохи. Великий Вэнс также отдал дань увлечения таким репертуаром в песне «Работайте на площади, парни, работайте на площади». Такого рода песни, звучавшие как лозунги, были детищем эпохи, когда общество воспитывалось в духе религии труда. «Всякий труд… благороден; только труд благороден, да будет это здесь сказано и подтверждено еще раз. И подобным же образом, всякая должность полна трудов; легкой жизни нет ни для одного человека, ни для одного бога», — утверждал Томас Карлейль.

Однако по мере того, как «евангелие маммонизма» все в большей степени овладевало англичанами, а общество все резче делилось на имущих и неимущих, в мюзик-холле стало проскальзывать не только скептическое, но и откровенно ироническое отношение к труду, ведь социальные грани, разделявшие людей, были, по сути дела, непреодолимы, и «выгребать на своем каноэ» (личный девиз Гарри Клифтона) становилось все труднее. «Разве мужья должны работать?» — риторически вопрошал Чарльз Коуборн в одной из своих песен. «Приятно встать рано утром, — пел Гарри Лодер, но тут же уточнял: — Но лучше остаться в постели».

Годы расцвета мюзик-холла совпали с тремя крупными войнами в истории Британии: Крымской, Бурской и Первой мировой. Будучи чутким барометром современных настроений, мюзик-холл, естественно, не мог пройти мимо военной тематики. Правда, ура-патриотический настрой в период войн конца XIX века сменился более трезвым отношением к реальности в эпоху Первой мировой. Рассказывают, что в самые тяжелые часы Второй мировой войны Черчилль любил крутить пластинку Гарри Лодера с песней «Держись правой стороны вплоть до конца дороги».

Сын шахтера Гарри Лодер прославился в годы Первой мировой войны исполнением патриотических песен, таких как «Парни, которые сражались и победили». Однажды, когда он готовился исполнить эту песню в военном ревю, пришла весть о гибели на французском фронте его единственного сына. Однако горе не сломило его. Гарри Лодер по-прежнему выступал на фронте перед английскими и французскими войсками, ездил в Америку, агитируя за скорейшее вступление Соединенных Штатов в войну. Он дружил с миллионерами, чокался на вечеринках с президентами и первым из актеров мюзик-холла был удостоен рыцарского звания, став сэром Гарри — посланцем солидарности и мира.

Герои и зрители мюзик-холла

Итак, попробуем подытожить, кто же они, герои, в течение нескольких десятилетий выходившие на сцену мюзик-холла? Это люди, как правило, не слишком избалованные жизнью. Поэтому они так ценят простые человеческие радости — еду, выпивку, щегольство. В еде они не привередливы и из всех возможных лакомств выбирают самые простые, как например, в песне Ч. Коллинза и Ф. Мюррея, которую пел Гарри Чемпион, «Варенoe мясо и морковь»:

Boiled beef and carrots, Boiled beef and carrots,

That’s the stuff for your «Derby Kell»,

Makes you fit and keeps you well.

Don’t live like vegetarians

On food they give to parrots.

From morn till night, blow out your kite,

On boiled beef and carrots! ((Вареное мясо и морковь, / Вареное мясо и морковь, / Вот еда для вашего Дерби. / Она вам подходит, от нее вы будете чувство- вать себя хорошо. / Не живите, как веге- тарианцы, / Питаясь тем, что дают попугаям, / С утра до вечера / Держите курс на вареное мясо и морковь.пинты эля!))

(Заметим в скобках, что кусок мяса или сыра представлял в то время лакомство для простого человека, в обычные дни пробавлявшегося хлебом, картошкой и другими овощами.)

После сытного обеда герой мюзик-холла любит закурить («Конец моей старой сигары» — так назывался другой популярный номер Гарри Чемпиона) или выпить пинту старого доброго эля, воспетого Гасом Эленом в песне «Полпинты эля»:

Now for breakfast I never fink of ’aving tea,

I likes a ’arf a pint of ale,

For my dinner I likes a little bit o’ meat,

And a ’arf a pint of ale;

For my tear I likes a little bit o’ fish,

And a ’arf a pint of ale,

And for supper I likes a crust o’ bread and cheese,

And a pint and a ’arf of ale! ((Теперь на завтрак я никогда не пью чай, / Я пью полпинты эля, / На обед я люблю небольшой кусочек мяса / И полпинты эля; / К чаю я люблю небольшой кусочек рыбы / И полпинты эля, / И на ужин я люблю съесть корочку хлеба с сыром / И полторы пинты эля!))

Последняя строчка припева варьировалась таким образом, что пинта превращалась сначала в галлон, а потом и в бочку, что таило в себе несомненную опасность для героя.

Несмотря на то, что в мюзик-холле выступали выдающиеся исполнители, в течение нескольких десятилетий мюзик-холл рассматривали как место, куда посетители приходят, чтобы выпить, а программу дававшихся здесь публичных развлечений — как бесплатное приложение к выпивке. Типичный посетитель мюзик-холла — это человек, лениво развалившийся в кресле с бутылкой пива на коленях, косящий одним глазом на напиток, другим — на сцену. Для полноты картины надо добавить кольца клубящегося дыма, поднимавшиеся вверх от сотен, а то и тысяч сигар и сигарет — ведь прожженные многочисленными окурками ковры были такой же неотъемлемой приметой мюзик-холла, как барные стойки и подставки для напитков.

Кстати, напитки, подававшиеся в мюзик-холлах, были не очень высокого качества, но довольно дороги. Собственно говоря, именно они являлись основным источником прибыли для владельцев мюзик-холлов. Поэтому официантам строго настрого было приказано следить за тем, чтобы стаканы посетителей не пустовали. По словам завсегдатая мюзик-холла Томаса Райта, официанты «взглядом вампира преследовали тех, кто слишком долго растягивал свои напитки». Таким образом, хотя плата за вход была сравнительно невелика, посещение мюзик-холла обходилось довольно дорого.

Тем не менее мюзик-холлы конца XIX — начала XX века не жаловались на отсутствие посетителей. По своему социальному составу публика мюзик-холла была весьма разнообразной. Здесь появлялись и семейные пары, но превалировали, безусловно, одинокие мужчины, принадлежавшие к средним слоям общества: сыновья владельцев лавок и магазинов, младший персонал фондовой биржи, владельцы винных баров и конюшен по прокату лошадей, а также клерки самого разнообразного пошиба. Веселые прожигатели жизни, они приходили сюда не только в поисках гастрономических и прочих удовольствий, но и для того, чтобы, заприметив светского льва, мгновенно перенять его манеры и привычки. Ведь им казалось, что стоит только надеть оперение понаряднее, как ты мгновенно превратишься в птицу высокого полета. Отсюда распространенное в эти годы мнение, что мюзик-холлы потворствуют снобизму.

В мюзик-холлах победнее собирались торговцы и ремесленники, «лихие парни» из этого квартала, местные букмекеры и их клиенты. Для них мюзик-холл был храмом радости, где они могли забыть о треволнениях повседневной жизни, и одновременно способом протеста против буржуазной респектабельности в виде загородной виллы, клуба или библиотеки, выдающей книги на дом.

Кроме того, в мюзик-холл нередко захаживали поэты и художники: Артур Симонс, Макс Бирбом, Томас Стернз Эллиот, завсегдатаем мюзик-холла был и Редьярд Киплинг. Его стихи, вдохновленные атмосферой мюзик-холлов военных лет, пользовались в них огромной популярностью: их пели или декламировали как драматические монологи.

Среди летописцев мюзик-холла были и художники, хотя и не такие знаменитые, как Дега или Тулуз-Лотрек. Уолтер Ричард Сиккерт сделал немало зарисовок в мюзик-холле. Причем если создатели знаменитой «Желтой книги» имели обыкновение собираться в роскошных мюзик-холлах типа «Эмпайр» или «Оксфорд», Сиккерт предпочитал мюзик-холлы поскромнее, расположенные отнюдь не в центре Лондона. Здесь было больше вульгарности, но и гораздо больше свободы. Из вечера в вечер художник приходил в «Бедфорд», именовавшийся семейным театром, занимая одно и то же место, и наблюдал за происходящим не как человек со стороны, а как один из членов артистической команды. Он любил характерный для мюзик-холла яркий свет, преобладавшие в убранстве зала пурпур и позолоту, нарядные платья и шляпы, украшенные перьями, настраивающийся оркестр, выразительные позы певцов и меняющиеся занавесы. Из вечера в вечер он делал зарисовки всех элементов представления, включая и публику, причем в более поздних работах Сиккерта, появившихся после 1905 года, публика стала едва ли не главным объектом изображения.

Собиравшаяся в мюзик-холле публика довольно непосредственно реагировала на то, что происходило на подмостках. Если в течение минуты, следовавшей за его появлением на сцене, артист не мог завладеть вниманием зрителей, его ожидал в лучшем случае «холодный лимон» — так называли в мюзик-холле весьма прохладный и сдержанный прием. При этом публика мюзик-холла не была жестокосердной. Она всегда давала шанс, в особенности начинающему исполнителю. Но если он не использовал этот шанс, зрители начинали разговаривать, обмахиваться программками или даже напевать посторонний мотив. Ощущая, что публика от него уходит, и пытаясь из последних сил удержать ее внимание, артист обычно начинал кричать, отчаянно жестикулировать, убыстрять темп исполняемого танца или песни. Но это, как правило, не помогало. Зрители продолжали насмешничать, и занавес обычно падал посреди полумолчания — полумычания. Это и называлось «получить лимон».

«Лимон» был обычно сигналом для администрации, которая опускала занавес после первой песни неудачника и не выпускала его вновь. Но, если исполнитель рисковал снова появиться перед публикой, пытаясь обрести ускользнувшую из-под ног почву, публика отпускала ему на это ровно тридцать секунд, после чего гул голосов в зрительном зале становился грозным, как жужжание роя пчел. Этот гул прерывался отдельными, но явно различимыми выкриками: «Я хочу домой!» или «Верните меня маме!». В ответ возникали возгласы оппонентов: «Заткнись, вышвырните его вон!». Однако зачинщик еще более настойчиво молил вернуть его домой. К перебранке присоединялись те, кто радовался возможности просто покричать. Пытаясь перекрыть этот разноголосый фон, исполнитель пел все громче и громче. Оркестр предпринимал отчаянные попытки вытянуть его. Тщетно! Публика вскакивала на ноги и ревела до тех пор, пока занавес не падал. И это был уже не «холодный лимон», а «алая птица», как ее называли в мюзик-холле.

Но когда на сцену выходили звезды мюзик-холла, зрителю не приходилось жалеть о потраченных деньгах. Одним из них был Дэн Патрик Лено, с которого мы и начали свой рассказ.

Дэн Патрик Лено

По словам Сеймура Хикса, «он обладал преувеличенной выразительностью как на сцене, так и в жизни, и свои комические злоключения переживал с такой же искренностью, с какой предавался своим раздумьям угрюмый датский принц». В репертуаре Дэна Лено было множество персонажей, мужчин и женщин, обладавших витальностью традиционных английских чудаков; раз оседлав своего «конька», они неслись навстречу ветряным мельницам с отвагой Дон Кихота и, даже потерпев поражение, оставались победителями.

Подобно Диккенсу, Дэн Лено черпал свой юмор из повседневности, будь то магазины, ломбарды, меблированные комнаты, вокзалы, дешевые праздники, благотворительные вечера. В любом проявлении обыденности он находил достойные удивления черты. Достаточно было приподнять унылую кулису повседневности, и на сцене воцарялся праздник быт-и-я, этим «я» преображенный до неузнаваемости. Героями Дэна Лено становились так называемые «маленькие люди», далекие от идеала, зараженные всеми предрассудками того мира, в котором они жили, но заслуживавшие, по мнению актера, сердечного участия и искренней симпатии. В скетче «Дежурный администратор универмага» Дэн представал перед публикой в образе продавца, вконец измученного претензиями невидимой покупательницы, которой он пытался продать шнурки для корсета, фланелевую нижнюю юбку и тонкое шерстяное белье. «Я был на шесть дюймов выше ростом, когда пришел сюда впервые», — жаловался он публике.

В роли другого продавца универмага он обслуживал даму с маленьким мальчиком. «Он никогда не видел такого очаровательного мальчика, — признавался Дэн. — Сколько ему лет, вы сказали? Три? Он думал, что, по крайней мере, семь. То есть он думал так до тех пор, пока не взглянул на Вас, мадам, а когда взглянул, то сказал бы, что ребенку не больше года». Тут Дэн Лено приседал, положив руки на колени, и начинал говорить с ребенком на каком-то невообразимом детском языке. В поисках маленьких красных ботинок с белыми пуговками Дэн Лено подпрыгивал к воображаемой полке, замирал в середине прыжка, оборачивался назад и, словно будучи не в силах преодолеть магическую притягательность, продолжал разговаривать с ребенком. Когда же обнаруживалось, что искомых ботинок у него нет, он забрасывал мать другой обувью, предлагая то одно, то другое; постепенно пыл его гас, и, не переставая кланяться, он провожал посетительницу и ее чадо до дверей. Несколько минут с разочарованным видом он смотрел ей вслед, продолжая по инерции кланяться. А затем вдруг разражался потоком убийственной брани в адрес ребенка, прерывавшейся только с приходом другого посетителя.

Всю свою жизнь Дэн Лено проработал на пределе нервного напряжения. На рубеже веков начались срывы. Иногда он забывал текст. Время от времени душевное нездоровье заставляло его уходить со сцены. В 1903 году его даже поместили в сумасшедший дом. Но, преодолев недуг, Дэн снова возвратился к своим зрителям. Несмотря на все обрушившиеся на него невзгоды Дэн Лено пытался доказать, что может и должен продолжать играть, причем далеко не только комические роли. Известный своими шекспировскими постановками сэр Герберт Бирбом Три после личной встречи с актером мюзик-холла признавался, что «если когда-нибудь Дэн Лено действительно сыграет Ричарда III, то это будет величайшее исполнение этой роли, которое нам когда-либо приходилось видеть». Правда, случай так и не представился, и чтобы утешиться, Дэн Лено фотографировался в образах своих любимых шекспировских героев и размещал эти фотографии на стенах своей уборной.

Он ушел из жизни в ноябре 1904 года в возрасте сорока четырех лет. «Его затраты интеллекта, нервов и мускульной энергии на каждое отдельное выступление были непомерны, — заметит Артур Симонс, — он понимал, что быть гением — это значит бесконечно сносить боль». «Вы видели когда-нибудь его глаза?! — восклицала Мари Ллойд. — У него были самые грустные глаза в мире. Поэтому мы и смеялись над Дэнни. Если бы мы не смеялись, то должны были бы заплакать от тоски».

Мари Ллойд

Для нескольких поколений англичан имя Мари Ллойд означало нечто большее, чем просто известную актрису мюзик-холла. Макс Бирбом причислял ее к трем наиболее выдающимся женщинам своей эпохи наряду с королевой Викторией и Флоренс Найтингейл. Ее искусством восхищались Сара Бернар, Бернард Шоу, Томас Стернз Эллиот. В судьбе Мари Ллойд было нечто, что не могло не импонировать современникам Хрустального дворца. Дочь ремесленника из Хокстона, появившаяся на свет на улице с самым прозаическим названием в мире — на улице Водопроводчиков, она в одночасье стала сказочно известной и сказочно богатой. Лучшие экипажи, лучшие туалеты, лучшие драгоценности принадлежали Мари Ллойд. «Наша Мари» в знак признательности называли ее десятки тысяч почитателей. Она была кумиром, идолом, планетой среди звезд.

Популярность требовала от начинающей актрисы жесткой дисциплины и ежедневного упорного труда. Нередко она выступала сразу в трех мюзик-холлах за ночь. Например, в 21:40 — «Оксфорд», в 22:10 — «Павильон», в 22:35 — «Тиволи», так что на отдых между сценическими выходами оставалось всего несколько минут.

Ее первое сценическое амплуа соответствовало возрасту Мари. Она представала перед публикой в образе прелестной девочки-подростка с огромными синими глазами, туго завитыми волосами, одетой, точно кукла: кружевной капор и короткое платье с многочисленными пышными оборками и лентами. Другое амплуа тех лет, которое Мари Ллойд сохранит на протяжении всей своей творческой карьеры, — это кокни, работница или уличная торговка, одна из тех, с кого Бернард Шоу, большой поклонник дарования Мари Ллойд, мог написать свою Элизу Дулиттл. Как и Элиза Дулиттл, героиня Мари Ллойд не блистала хорошими манерами, ее юмор был порою грубоват, а язык не отличался правильностью литературных выражений, но ее чувства были искренними, а мечты — понятными каждой женщине из зрительного зала:

Now if I was a Duchess, and had a lot of money,

I’d give it to the boy who’s going to marry me;

But I haven’t got a penny, so we’ll live on love and kisses,

And be just as happy as the birds on the tree ((Если бы я была герцогиней и имела много денег, / Я отдала бы их парню, который собирается на мне жениться, / Но у меня вообще нет денег, поэтому мы живем любовью и поцелуями, / Счастливые,

как птицы на деревьях.)).

С годами в исполнительском стиле Мари Ллойд появились новые черты. Навстречу публике выходила уже не девочка-подросток, а молодая женщина в расцвете своей пышной красоты. Ее новое амплуа предполагало перемену костюма. Она стала лидером в моде. В ее гардеробе были все новинки сезона. И все же Мари Ллойд не была похожа на картинку из модного журнала. В свои туалеты она привносила дух театра и пикантность мюзик-холла. Ее свободные платья были снабжены разрезами до талии, сквозь которые проглядывало розовое шелковое трико с изумительными бриллиантовыми подвязками. Треугольная шляпа с искусственными сливами была задорно сдвинута на тот глаз, которым Мари подмигивала публике. В руках у нее была усыпанная бриллиантами трость, двигавшаяся в такт звучащей музыке. А на груди — длинная нить жемчуга, который Мари перебирала руками или лукаво прикусывала своими изумительно белыми зубами прямо во время исполнения.

Одна из ее песен так и называлась «Мое главное платье». Обращаясь к публике, Мари пела:

Do you think my dress is a little bit — m-mum?

Just a little bit… Not too much of it?

If it shows my shape just a little bit,

Well, that’s the little bit the boys admire ((Вы считаете, что мое платье слегка м-мам? / Слегка… Но не слишком? / Если оно слегка показывает мои формы, / То это вызывает восхи- щение мужчин.)).

Годы Первой мировой войны оказались немалым испытанием и для мюзик-холла. В послевоенный период стало ясно, что его бум прошел. И хотя некоторые звезды мюзик-холла, и среди них, безусловно, Мари Ллойд, по-прежнему пользовались успехом у публики, ни для кого не оставалось тайной, что мюзик-холл доживает последние дни своей истории, а вместе с ним и его легендарная Мари.

О поздних выступлениях Мари Ллойд очевидцы говорили как о маленьких спектаклях. Ее героинями в эти годы стали немолодые женщины, плохо вписывающиеся в окружающую жизнь, уставшие и разочарованные, как и сама Мари. По словам близких друзей, певица в это время очень изменилась. В ней трудно было узнать былую королеву Эскота, в сногсшибательных шляпах и туалетах, горящими глазами следящую за скачками. Ведь не случайно она вышла замуж за жокея! Или шикарную молодую леди, выезжавшую со своей виллы на одном из только что появившихся в Лондоне автомобилей. Все эти радости, в течение многих лет забавлявшие Мари, не привлекали ее больше. Усталость и плохое самочувствие становились камертоном ее последних выступлений. А ведь ей было только пятьдесят, и, по словам очевидцев, она не утратила своей женской привлекательности.

Создавая своих героинь, Мари Ллойд уже не прибегала к помощи роскошных платьев и аксессуаров. Ее костюмы точно отражали социальный статус этих женщин — поношенные платья, бесформенные шали, стоптанные башмаки. Она была в них Элизой Дулиттл, так и не встретившей своего профессора Хиггинса, трудолюбивой Золушкой, не состоящей в родстве с доброй феей.

Последняя песня, спетая Мари Ллойд со сцены мюзик-холла 2 октября 1922 года, носила глубоко символический характер. Она называлась «Одна из руин, разбитых Кромвелем на куски», и в ней, как и в известном стихотворении Уильяма Йейтса «Проклятие Кромвеля» (1936) речь шла о Кромвеле как о разрушительной силе буржуазного прогресса, как о «Ленине своего времени». Мари Ллойд уподобляла свою героиню старому аббатству, когда-то разрушенному людьми Кромвеля. Ей было плохо, ее шатало от слабости, а публика, думая, что так положено по роли, смеялась, приветствуя великую комедиантку.

В антракте ее проводили за кулисы, ей становилось хуже, но она уверяла окружающих, что нуждается лишь в короткой передышке, после чего обязательно появится на сцене. На сцену Мари Ллойд никогда уже не вышла. Пять дней спустя 7 октября 1922 года она скончалась у себя дома на руках у сестры. Ей было только пятьдесят два года, но ее уход был воспринят окружающими как нечто глубоко закономерное: ее любили, о ней печалились, вместе с ней хоронили мюзик-холл.

***

Период, последовавший за Первой мировой войной, стал временем постепенного, но неуклонного заката этого жанра. Об этом неумолимо свидетельствуют цифры. В 60-е годы ХIХ века в одном Лондоне функционировало в общей сложности 595 мюзик-холлов, в 70-е — 441, в 80-е — 389, в 90-е — 266, а в период с 1900 по 1950 год количество мюзик-холлов постепенно сократилось со 191 до 70, включая сюда и кинотеатры.

И все же, несмотря на историческую обреченность, душа мюзик-холла не хотела умирать. Да ей и не суждено было умереть. Парадоксальным образом мюзик-холл аккумулировал в себе многие культурные традиции: это и народные дурачества, преломленные через опыт елизаветинского театра, и балладная лирика со свойственной ей тягой к эпическому остранению, и поэзия нонсенса — словесного и бессловесного абсурда. Поэтому, когда в начале 1950-х театр понял, что драматический диалог не является больше необходимым и доминирующим элементом в арсенале драматурга: он может быть так же или даже менее важен, чем внесловесные действия персонажей и даже их молчание, подспорьем для него вновь оказался мюзик-холл.

Драматурги, пришедшие в английский театр в 1950—60-е, в годы своего предвоенного или военного детства (Джон Осборн, Том Стоппард, Джон Арден, Гарольд Пинтер, Эдвард Бонд), как правило, являлись слушателями тех радиопрограмм, где еще звучали голоса великих артистов мюзик-холла. И хотя только их отцы и деды были свидетелями его бурного расцвета, мюзик-холл стал частью их личного опыта.

Когда 10 апреля 1957 года ведущий мастер английской сцены, герой шекспировского театра, воплощение респектабельности и духовного аристократизма сэр Лоренс Оливье взошел на сцену «Ройял Корт» в потрепанном кургузом пиджачке, чтобы сыграть заштатного артиста мюзик-холла в пьесе Осборна «Комедиант» и вместе с ним посмеяться над всеми сэрами, пэрами и всем, что было так свято для него, это стало событием огромной важности не только для новой английской драмы, но и для судеб мюзик-холла. Мюзик-холл умер, говорил своей пьесой Осборн, но он навсегда стал частью национального самосознания британцев. Как семейное предание, как своего рода привидение, которое может расколдовать только великая любовь.