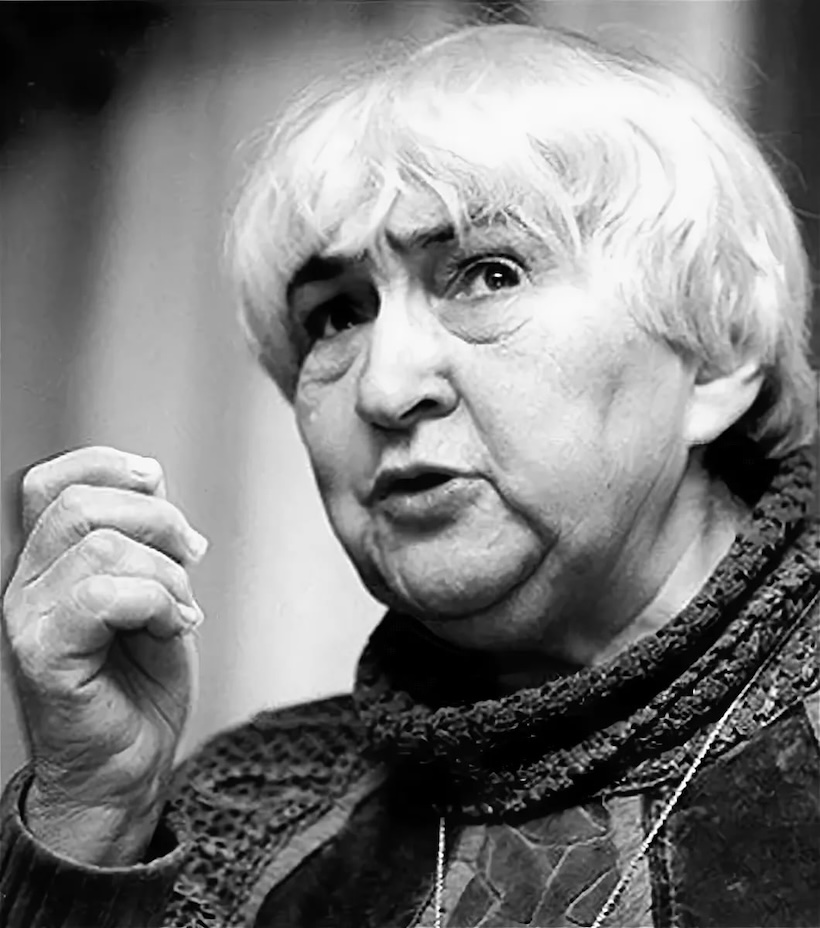

Вчера все мы прощались с Инной Натановной. Но воспоминания о ней и необходимость диалога с ней (теперь – как горько это сознавать! – только внутреннего диалога) не кончаются. «ТЕАТРЪ» публикует записи театроведа и журналистки Лизы Кешишевой, которые она вела с 2015-го по 2019-й год.

1.

Соловьева: Лёша, подожди. А ты всегда за них говоришь?

Бартошевич: Молчу-молчу! Есть грех.

Соловьева: Ты их ждешь у входа, проводишь через проходную. Лёша, я тебя умоляю. Они что, неозвученные?

Я часто думаю о детях, при которых родители ведут взрослые разговоры, о детях, читающих взрослые книги, смотрящих взрослые спектакли. Что они смотрят, и что видят, что слушают, и что слышат — что остается от этих ошибившихся адресатом впечатлений? Что мы, «нозвученные» первокурсники, вынесли из встречи с Инной Натановной Соловьевой четыре года тому назад?

Когда она начинает говорить, наступает такая ясность, как будто стрелка компаса, до этого момента тщетно вращавшаяся, вдруг приняла единственно верное положение. Это вовсе не значит, что она указала: «путь там», нет, она лишь означила положение сторон света и тебя – по отношению к ним.

Алексей Вадимович спрашивает у неё за нас, правильно ли мы выбрали профессию. Соловьёва отвечает: «Я не знаю, насколько они одарены, и насколько их выбор неслучаен. Но одно я могу сказать точно: эта профессия удивительно лишена скучности». Здесь и дальше я буду приводить обширные цитаты из речи Инны Натановны, и только изредка отступать от них, чтобы посмотреть со стороны и что-то добавить от себя.

«Спектакль, как и здание, должен держаться на чем-то. Существует культ разрушающегося спектакля — как и в архитектуре эстетика руин. Надо много смотреть архитектуры, как она перекликается в своих стилях с русским театром. Эклектика как способ сохранения разного. Очень интересно посмотреть, что происходит в обваливающихся театрах. Не для того, чтобы позлорадствовать, а чтобы посмотреть, почему, и можно ли помочь.

…Я помню аромат дивного английского одеколона Шипр, не того, который сейчас можно выпить и опохмелиться, а настоящего, который сохранял свой аромат после смерти Немировича-Данченко ещё десятки лет в его кабинете. Я помогала при ремонте его кабинета, снимала фотографии, и была удивлена этому запаху прекрасного одеколона. Я не знаю, какими духами пользовался К.С. Но это всё сохраняется. Надо чувствовать этот запах театра. Он очень разный. У того же Немировича дивно описывается запах афиш, которые он покупал и приходил с ними в малый театр в 70-е годы. Запах типографской краски и бархатных лож. Это тактильное искусство, на все пять наших чувств. Театром надо заниматься всю жизнь, если получаешь удовольствие. В ту минуту, когда перестаешь получать удовольствие, лучше уйти. И счастье моё, что я до сих пор продолжаю получать удвольствие. Конечно, давно пора перестать».

Очень сложно начинать. Сложно задать первый вопрос, сложно начать писать статью, сложно преодолеть свою «неозвученность», потому что профессия требует от тебя предельной ответственности к слову. Перечитывая записи этой встречи, я с ужасом понимаю, что не помню вообще ничего, ни одного совета, ни одного примера, а только ощущение физической неловкости и непреодолимой дистанции между нами, «неозвученными», и ею, говорящей так увлекательно и легко.

«Последите за тем, как вы ходите: вы ступаете, отталкиваясь, не иначе».

2.

Книга Соловьевой о Немировиче-Данченко начинается словами: «Немирович-Данченко не рассказал своей жизни». Мы хотели рассказать жизни тех, чья профессия — рассказывать жизни других, сохранять чужое, оставаясь в тени своих героев. Второй номер журнала «Замыслы» было решено посвятить театроведам, нашим учителям, и среди героев книги мы, конечно, выдели Инну Натановну Соловьёву.

Долго стояли с главным редактором журнала Катей Костриковой у дверей дома под неумолкающий гудок домофона. Наконец решились позвонить — сказать, что мы здесь. «Вы звоните в домофон? Никакого впечатления», — сказала Соловьёва и открыла дверь.

Мы хотели попросить её рассказать о своей жизни — и сразу поняли, что из этого ничего не получится. Инна Натановна не хотела говорить о себе. Мы провели шесть часов в её доме, зрителями поразительного моноспектакля, когда голоса многих сливались в одном. В одном хрипловатом негромком голосе, выводящим изящные интонационные рисунки, куда-то взмывающим в словах восхищения, куда-то исчезающим в словах боли. И переходящем на шёпот в словах о главном, как будто главное есть тайное, и его нельзя произнести громко.

«Удивительно, что из этих ста лет я прожила, прошу прощения, девяносто, это же ужас. Я не хочу, чтобы моя жизнь была отмечена, она совершенно того не стоит, но это была интересная эпоха. Она дала очень много талантливых спектаклей. Это была культура, которую мы сейчас изживаем, забываем, стираем и топчем ногами. Зачем? Она с таким трудом выбиралась из-под сапог, которыми её хотели растоптать, а теперь её небрежно топчут каблучками. Это неправильно. Со страной делали ужасное, она сама делала ужасное. Но жизнь всегда такова— всегда в чём—то омерзительна, преступна, а в чём-то прекрасна. Вопрос в том, сохраняется ли она».

Может быть, не что иное, как желание сохранить привело нас в её дом, и мы упрямо возвращались к просьбе рассказать о приходе в профессию, о начале пути.

«Кончалась война. Было понятно, что победа скоро. Театр я полюбила еще тогда, когда была в эвакуации. Как у меня хватало времени на госпиталь, и на то, чтобы еще ходить на репетиции к Алексею Дмитриевичу Попову, я не знаю. Я понимала, что в госпитале я полезней. Собиралась ли я заниматься театром профессионально? Нет. В госпитале мне говорили, что у меня есть одно замечательное свойство, необходимое врачам: при мне люди не умирали. Когда кому-то было плохо, меня всегда оставляли дежурить».

Она говорит «театр — труд многих». Я хочу добавить: в том числе и тех, кто, подобно ей, спасает от забвения канувших в безвестность людей. Её воля к жизни как будто призывает к жизни тех, кто остался там, в бумагах, в архивах, никому, в сущности, кроме нас, не нужных. Я читаю недавно вышедшую книгу Соловьёвой «Первая студия. Второй МХАТ», попутно встречая рядом с Чеховым, Сулержицким и другими, сотни незнакомцев, справедливо ею возвращенных в панораму жизни и истории.

При Соловьёвой люди не умирают.

«Это абсолютно не призвание. Я, вероятно, была бы хорошим врачом. Надо внимательно следить за людьми. Я всегда буду следить за лицом актера, и следила бы за лицом больного человека».

Она восстанавливает прошлое ради будущего. И совершенно не хочет становиться материалом для журнала.

«Давайте ничего не писать — давайте просто дружиться. Не надо меня задействовать. Я хотела вам что-то сказать существенное и важное. Попробуйте внимательно следить за простыми вещами, сделайте сами себе историю того, что было обретено за последние лет 60 – 70 в режиссуре, в актёрском искусстве, понаблюдайте, с какой лёгкостью что-то замечательно приобретенное небрежно выбрасывают. Например, взаимоотношения актера и предмета. А вы не хотите сделать простую вещь, вы не хотите сами написать мой портрет? Выбирая то, что вам показалось важным».

Старинные часы с боем ударяют семь раз.

Вот уж чего бы я никогда не взялась делать, так это писать портрет Соловьёвой. Но если бы вдруг пришла необходимость, я бы, конечно, написала о её языке. В её языке – удивление перед языком, в её сюжетах – удивление перед жизнью. Она только что закончила одну книгу, и уже задумала следующую. Я бы написала о том, что, кажется, её здесь держит не только миссия, не только эти книги, не только люди, так сильно в ней нуждающиеся, но и необычайное любопытство, что будет дальше. Я бы написала о Соловьёвой, вручную правящей опечатки в своём уже изданном 600-страничном труде. Я бы написала о Соловьёвой, вдруг вспоминающей о Марло:

«Вы знаете пьесу «Парижская резня»? Вы не помните, она у нас издавалась? Я хочу её прочесть, это очень интересно, потому что пьеса написана на свежем материале, это почти документальный театр. Это же о Варфоломеевской ночи. Пьеса, по-видимому, написана через 20 лет после этих событий. Ужасно интересно, откуда что берётся. Откуда тот же театр док».

Соловьёва вспоминает о Москвине, к повествованию добавляя: это невозможно передать, это возможно только воспринять. «Когда он пишет письма, где спрашивает, почему арестовывают людей, и ничего не говорят семьям? Эти письма сохранены, они где-то есть.

Со сцены всё это было видно. Как говорил он «моей виной случилось всё»[1]. Вот это ощущение вины, « …Хотел всех согласить, всё сгладить» — это тихое желание мира, которое в нём было. Это никто не перехватил. А как он умирал! Как он, умирая, пел себе отходную. Как к нему не пускали священника – причастить перед смертью. Вот это и надо собрать. Второе поколение МХАТовцев таким не было, они боялись. Они были талантливы, но без этой высоты, без этого знания ноши, которое делает тебя большим.

Тебе положена, ты несёшь. Как это написать?

Это письменно не передается. Если это в вас войдет — прекрасно».

Я вспоминаю, как Соловьёва говорит о Москвине, и думаю о ней самой, находящей в себе силу не противостоять времени, нашему общему — бесформенному, вязкому и неопределённому, а просто стоять в нём, стоять посреди руины времени, и осуществлять подвиг памяти.

«Я с досадой думаю о том, что ничего не восстановить по памяти. Память предельно неточна. Когда вы на меня смотрите, вы в какой-то степени укладываете меня в сознание не совсем так, как я есть. Память — творческое начало, память все время строит.

Вот что я действительно помню, а не придумала: когда Мейерхольду за столом сообщили, что умер Станиславский. Когда человек начал понимать, что теперь — всё. Это было в Кисловодске, в 1938 году, мне 11 лет. Я тогда страшно удивилась, что он не такой высокий и худой, как его любили показывать. Он очень погрузнел, и стал, видимо, ниже ростом. Меня удивило, насколько он грузный и тяжелый. Я поняла, что такое сила в человеке: от него пошёл страшный ток. Я видела людей, которые знали, что скоро будет смерть, или боялись её, но он как будто в эту секунду понял со всей ясностью: теперь всё. Он не изменился в лице, но от него пошел такой ток, который, вероятно, исходит от людей, когда они умирают, когда отходит душа. Я до сих пор помню физическое ощущение боли, не жалости, не сочувствия.

Действительно, как говорит Фирс: «Живу давно».

Это не интервью. Это моя просьба, чтобы вы когда-нибудь поняли, что нам нужно заняться настоящей историей России. Если не историей России, то русской культуры, или русского театра — сужайте.

Конечно, с вами кто-то будет носиться как с писаными торбами — обязательно. Потому что действительно — писаные торбы. Торба — это же не что-то плохое, это замечательный короб, с красивым рисунком… Плюньте на свои журналы, ну вышли вы уже с ними, вас горячо любит Дима Крымов, который принес мне свой экземпляр. Я честно говорю, что уже прочла его в конечном счёте, во всем разобралась, уйди Крымов. Я все поняла, да, они прекрасные, ты прекрасный, все прекрасно, и дай вам всем Бог здоровья, я желаю вам только хорошего, и рада, что вы так нашли друг друга и так друг друг понравились. У меня другие цели!

Мне очень хочется, чтобы вы меня поняли, и на меня не обижались. Чтобы вы поняли, что я вас ценю. Вы полные сил, но вы такие хрупкие. Вас, кажется, страшно легко перегнуть. Я всегда боялась за Завадского — у него была нежная кость. Белый, нежный, тонкий, высокий, очень красивый — его всегда было безумно жалко, он был запуган насмерть именно своей красотой и своей неподходящестью в этом пейзаже. Сейчас ужасно огрубевший пейзаж, я очень понимаю, что вы хотите его облагородить.

Но вы посылаете сигнал о себе, клюнут такие же изящные и слабые. Вам надо наращивать в себе ту стойкость, которая позволяет человеку выжить. Слава Богу, у вас не было несчастий. Это огромная заслуга последних 50-ти лет. (2019-й год, до несчастья – рукой подать. Но мы этого еще не знаем – Л.К.)

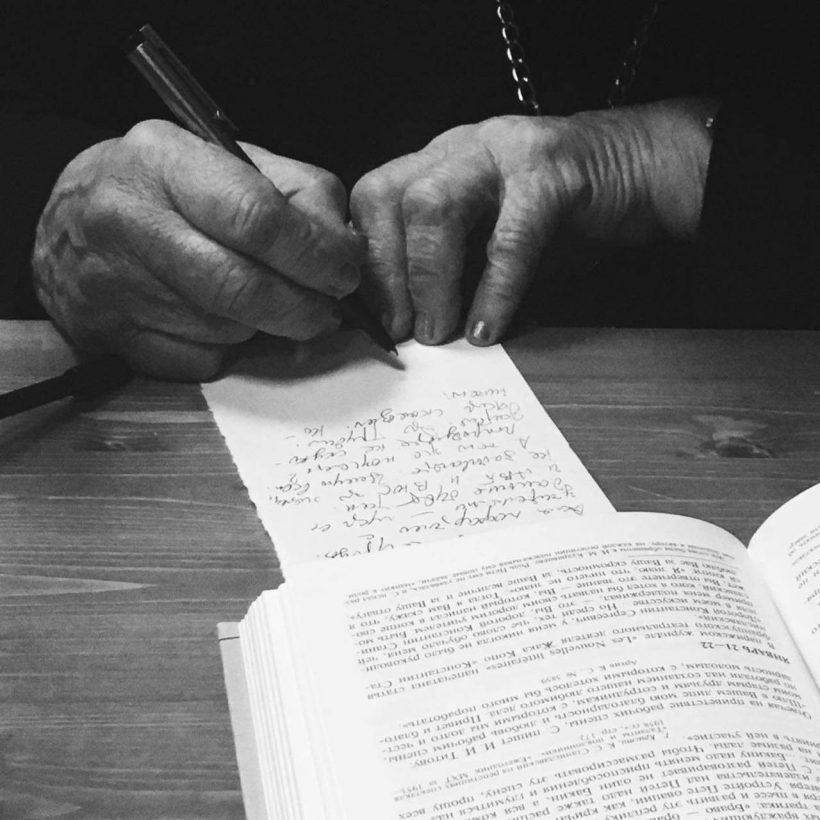

Отпустите меня на волю. Скажите конкретно, что вам надо. Если вы по какому-то странному, неизвестному для меня обстоятельству не можете в этом журнале без меня обойтись, скажите, что именно я могу сделать. Я же человек профессии, понимаю, что может не хватать чего-то, покажите дырку, которую я должна заполнить, я эту дырку заполню совершенно безвозмездно, быстро. Ругаясь, я напишу это от руки, потому что уже не могу работать на компьютере. Скажите, сколько строк и страниц вам нужно, между кем и кем.

Смешно девочкам говорить «мужайтесь». Но другого слова нет. Набирайтесь сил. Зла будет много. Оно становится всё агрессивнее. Искусство уклонилось от своей обязанности остерегать от зла. Весь великий театр возник как предостережение, иногда — как заклинание от зла. И как прекрасно в трагедии хор не разбирается в насущных делах, а вспоминает, как было, и поет о другом случае».

На фото – руки И.Н.Соловьевой / ©Лиза Кешишева

3.

Прошли дни, и память обратила эмоциональное впечатление от этой встречи в чувство счастливого кораблекрушения. Сложно передать это другими словами, но что-то перевёрнуто во мне было с ног на голову, какая-то сила обратила внутреннее молчание в неостановимый поток мыслей — ответов. Я ловила себя на том, что нечаянно в пустой комнате договариваю вслух обрывки неозвученных — ей — реплик.

Проходя по Камергерскому переулку, и не решившись зайти, оставила под дверью кабинета букет цветов с запиской «Л». В звонке N Соловьёва дала поступку ёмкую характеристику:

«Ваша Лиза, сумасшедшая на всю голову, оставила цветы с запиской «Л», как будто я знаю, что это она». Между тем, по-видимому, что-то, кроме одинокой буквы, меня выдавало. Дома я много рассказывала о наших встречах, потому что с этими открытиями сложно было оставаться наедине, их хотелось передавать дальше и дальше. Тихо и внимательно, затесавшись среди взрослых, слушала эти сумбурные рассказы моя девятилетняя сестра.

Я часто думаю о детях, при которых родители ведут взрослые разговоры; о детях, читающих взрослые книги, смотрящих взрослые спектакли. Что они смотрят и что видят, что слушают и что слышат — что остается от этих ошибшихся адресатом впечатлений?

Когда я привела сестру на детский спектакль по «Мёртвым душам», в зале оказалась Инна Натановна. После спектакля сестра вдруг резко бросила мою руку, ринулась куда-то вперед, и обняла Соловьёву, только что с трудом вставшую с места.

Уходя из театра, к слову (уже не помню, к какому слову), Соловьева вспоминает стихи Державина:

Река времен в своем стремленьи

Уносит все дела людей.

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остается

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрётся

И общей не уйдет судьбы.

Первые буквы каждой строчки стихотворения складываются в слова:

РУИНА ЧТИ.

4.

Ранней весной в старинном сводчатом подвале на Хитровской площади состоялись лекции Соловьевой о Станиславском. Как и книги Инны Натановны, эти монологи про «жизнь в искусстве» — не столько об искусстве, сколько о жизни. Великие идеи в её рассказах неотделимы от мелких подробностей: статью Толстого о предназначении искусства Станиславский читает, разрывая неразрезаные страницы брошюры пальцами, Соловьёва знает это руками, осязавшими неровные края бумаги.

«…Это тактильное искусство, на все пять наших чувств».

Уроки, извлеченные из лекций Соловьёвой о Станиславском, оказываются в большей мере человеческими, чем профессиональными. Раневская, вероятно, заберёт деньги, присланные бабушкой из Ярославля с собой, в Париж, к любовнику. Хорошо ли это? Нехорошо. Но она любит его. Она любит. «А тех, кто любит, надо простить».

Она несколько раз повторяет за Станиславским, по-видимому, одно из его жизнеполагающих выражений: «я обязался». Какое прекрасное, редкое слово, какой прекрасный, высокий человек — герой её повествования. «Станиславский был очень острожен и подозрителен, и совсем не боялся смерти».

После лекции Соловьева говорит: «Я слышу свой пульс. Понимаю: умирать скоро. Умирать мне не страшно. Правда, боюсь, что, когда она будет совсем близко, я не справлюсь с собой — завоплю».

Завоплю, завоплю, завоплю.

Повторяю шепотом: завоплю, завоплю, завоплю. Был теплый дождь, я шла по городу с облегчением — похоже, скоро настоящая весна. Я чувствовала благодарность за всё случившееся и несвершённое — значит, так надо. Необъяснимая благодарность городу за чужие облупившиеся дома, благодарность за то, что они есть, есть такие они в моем городе, и я благодарна городу, что он бывает так прекрасен, так тих, так стар, так неярок, так одинок.

И я думаю, как не любить человека, живущего в этом городе, как не подойти ближе к нему, как не сказать ему тишайшие слова благодарности, когда сам он так тих, так прекрасен, так стар, так — одинок.

5.

Когда мы встретились в последний раз, я принесла с собой книгу Марло с пьесой «Парижская резня». Зайдя в кабинет, увидела на столе такую же. «Я бы написала о Соловьёвой, вручную правящей опечатки в своём уже изданном 600-страничном труде». Инна Натановна попросила меня присесть: где-то в углу комнаты я увидела стул на колёсиках, и стала на нём подъезжать ближе к ней. Ближе и ближе, потому что меня не было слышно.

Я думаю, что Соловьёва — последняя из мхатовских стариков. Её роднит с великой школой подробность, точность, любовь к жизненной конкретике, чуткость к жизненным мелочам. И великий дар поэзии, бережно собирающий и высветляющий жизнь в дивном богатстве её проявлений, в её осязаемости, в её запахах.

… в конце концов я подъехала очень близко, чтобы совсем не форсировать голос, мы говорили очень тихо, и я позволяла себе изредка пристально смотреть Инне Натановне в глаза, и находила в ответ — совершенно мною не заслуженный — такой же пристальный взгляд.

На фото – Инна Соловьева и Алексей Бартошевич / ©Лиза Кешишева

5 ½.

Это была не встреча, а телефонный разговор. Раздался звонок с незнакомого номера, и я с большим удивлением услышала голос Инны Натановны. В конце лекции о Станиславском я подарила Соловьёвой журнал со своей статьёй об Эфросе.

Это был звонок о статье.

После 15-минутного монолога Соловьёвой, я долго молчала, затем неуклюже перебирала «большую честь», с «необычайной важностью» и прочими невнятными попытками преодолеть немоту.

Но меня опередило решительное и быстрое:

«Я всё сказала. Вешаю трубку».

И многоточием — короткие гудки.

[1] В спектакле МХТ «Царь Фёдор Иоаннович» по пьесе А.К.Толстого