В Псковском театре драмы имени Пушкина (филиале Национального драматического театра России — Александринского) сыграли премьеру «Дяди Вани» в постановке Павла Зобнина. Это очень смешной, но оттого не менее горький Чехов. И чем он смешнее, тем горше. Суть этого специфически чеховского и абсолютно современного парадокса попыталась прояснить Жанна Зарецкая.

В только что получившей «Оскар» за лучший зарубежный фильм киноленте японского режиссера Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины» (по рассказу Мураками) главный герой, режиссер, репетирует «Дядю Ваню». В рассказе пьеса лишь упоминается, а Хамагути отдает чеховскому тексту половину экранного времени, при этом герои пьесы (и, соответственно, исполнители) говорят на четырех разных языках: японском, английском, корейском и кантонском китайском. Европейский слух все эти восточные языки различает плохо, и рождается образ рокового непонимания, невозможности для людей, вроде бы говорящих на одном языке, услышать друг друга. На экране все оказывается совсем наоборот. По ходу сюжета слова теряют значение, рулить начинают эмоции и чувства, а катализатором настоящего человеческого единения оказывается Соня, говорящая с людьми на жестовом языке. Тут даже кинокритики вспоминают «Трех сестер» Тимофея Кулябина – настолько резонансным был тот спектакль, в котором никто никого не слышал, в том числе, и буквально.

Чехов с годами не просто не теряет актуальности – театр (да и кино), кажется, только теперь по-настоящему дорастают до этого автора. Спектакль Павла Зобнина в Пскове словно бы впитал в себя весь чеховский контекст новейшего времени. В нем важна и тема языка, который не помогает понять друг друга, а оборачивается никчемной шелухой. И тема глухоты, не позволяющей расслышать даже крики крайнего отчаяния ближнего. В нем есть не реализованная, но мощная физиология, которой пропитан и упомянутый выше фильм-оскароносец (его непременно стоит посмотреть всем людям искусства), и лучшие российские спектакли по Чехову – «Три сестры» и Олега Рыбкина, и Льва Додина, «Дяде Ване» Сергея Афанасьева. И этот повседневный трагизм, обозначенный как новое мироощущение еще Метерлинком, но именно у Чехова ставший не манифестом, а неизбывной и непреодолимой реальностью человеческого существования. Но никогда до псковской премьеры мне в театре не приходилось видеть настолько сегодняшних, узнаваемых, не отстраненных от меня ни придыханием по отношению к классику, ни историческими костюмами и декорациями чеховских персонажей.

В спектакле используется только чеховский текст с минимальными – ювелирными – сокращениями, и звучит он так буднично, так естественно, точно написан вчера, и кажется, будто это Чехов сидел на репетициях и сам вносил правки в пьесу. При этом сознательно в нескольких местах оставлено четыре слова, давно вышедших из употребления: уезд, поместье, пристяжная, хлороформ. Поначалу, признаюсь, мне эти слова показались «ошибкой». Но на втором просмотре я вынуждена была признать, что это ошибка моя, и названные слова, звучащие в строго определенных местах, дают временной объем, позволяя осмыслить эволюцию российского общества за век как историю приобретений (в основном, технических) и потерь (прежде всего, сущностных).

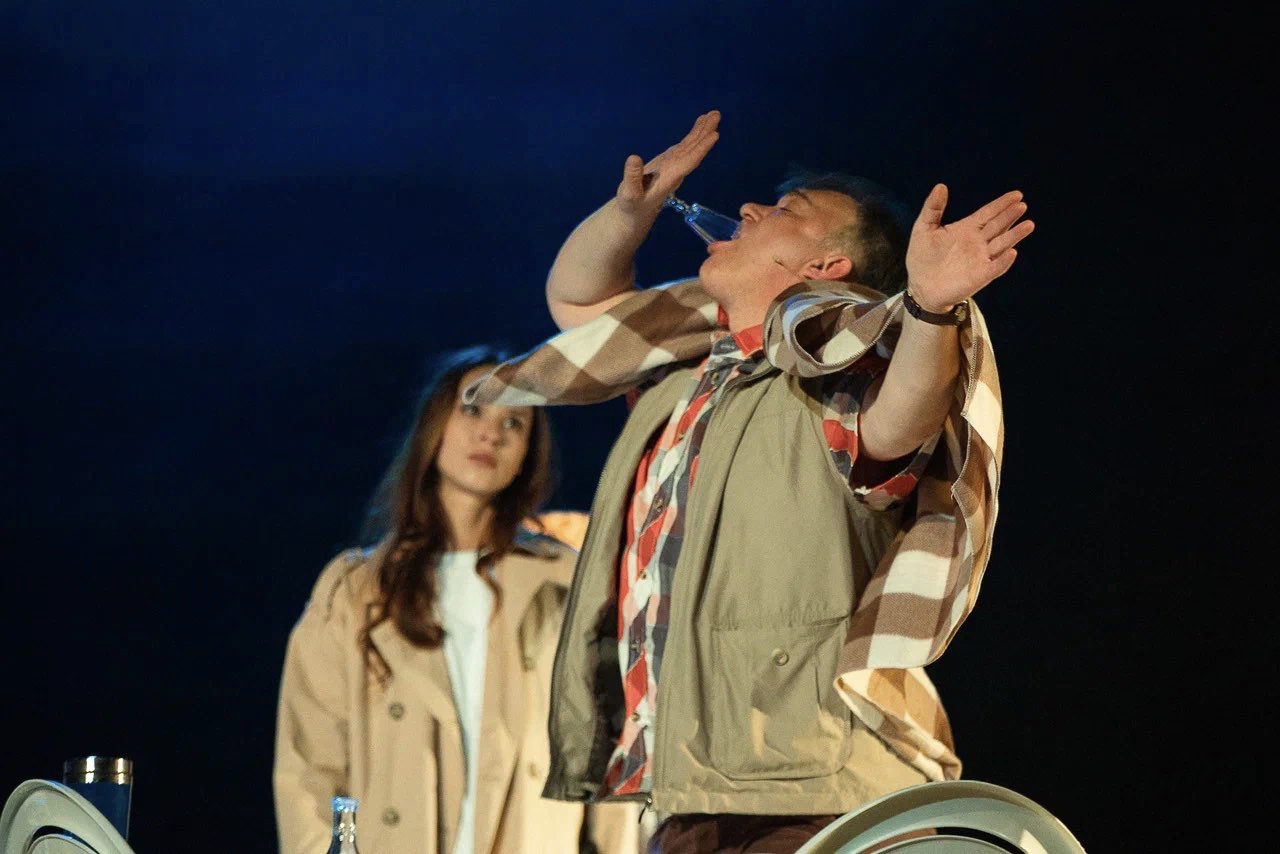

На фото — сцена из спектакля «Дядя Ваня» © Игорь Ефименко

Сцену от зала не отделяет привычный (для Псковской драмы уж точно) занавес. Потому что саму сцену художник Евгений Лемешонок выдвинул на пять рядов вперед. И те, кто входят в зал, видят перед собой типовую уличную дачную мебель из ближайшего гипермаркета: садовые качели с навесом слева и диагональ складного стола с пластиковыми белыми стульями справа. А еще – протянутую над залом трубу, какую вы найдете в любом садоводстве, где водопроводные трубы прокладываются поверху. Все это — приметы лично мне глубоко (по-чеховски) ненавистной, а кем-то сентиментально обожаемой дачной жизни. Но в данном случае важно, что жизнь эта полна примет нашей повседневности: тут и электрический чайник, и соломка на столе, и пластиковые контейнеры, и, конечно, мобильник (доктора вызывают к больному на фабрику смс-сообщением), и ноутбук (в котором Астров регулярно фиксирует картину вырождения в окружающей героев местности). И даже звуки в пространстве, придуманном Лемешонком, максимально нетеатральные. Никаких вам тут сверчков, только скрип качелей, звон гитарных струн, звяканье чашек, журчание воды, льющейся из той самой длинной трубы в бочку. А освещают пространство три торшера, накрытых прозрачными разноцветными шалями, которые в любом доме найдутся. И даже искусственный (театральный) свет идеально притворяется натуральным: художник по свету Елена Алексеева так просчитала углы падения и отражения, что блик от воды в бочке играет высоко на стене в зале, соединяя две реальности – сценическую и зрительскую. Вся эта дачная «ляпота», вполне, впрочем, функциональная, нарушается только свалкой мебельной рухляди в дальнем левом углу, над которой возвышается полулежащий торшер, похожий на покосившееся от старости дерево.

Само действие с первых мгновений покоряет четкостью и осмысленностью каждого движения. Герои появляются оттуда, откуда им только и следует появиться. Астров – Георгий Болонев – из зала, как человек со стороны, единственный не «прописанный» в этом доме. И через зал же будут уходить, прощаясь навсегда, профессор – Сергей Скобелев и его молодая жена Елена – Линда Ахметзянова. Там, за спинами зрителей, дорога и какая-то большая жизнь, из которой выкинуло несчастливой волной на пенсию профессора; которую сознательно отверг Астров, и на которую так и не решился дядя Ваня – Андрей Кузин. И с которой, возможно, при определенном стечении обстоятельств, еще предстоит встретиться Соне – Александре Кашиной.

Надо сказать, что кастинг тут – безусловно, снайперский, а решение всех без исключения хрестоматийных образов остроумно и оригинально. И это повод искренне порадоваться за талантливых актеров из новосибирского «Красного факела» Георгия Болонева и Линду Ахметзянову: редко когда артистам удается так удачно трудоустроиться на новом месте, чтобы сразу реализоваться в важном, своевременном высказывании.

На фото — сцена из спектакля «Дядя Ваня»: Елена Андреевна — Линда Ахметзянова, Астров — Георгий Болонев © Игорь Ефименко

Когда бритоголовый спортивного сложения Болонев, одетый в милитари, появляется на сцене, непосвященный зритель наверняка принимает его персонажа за охранника. Вообще артист Болонев весьма востребован в сериальной индустрии и не удивительно: типаж «коммандос» нынче в моде. И то, что такой вот Астров выбирает путь не «одинокого волка», а одинокого «лешего» (кто не помнит: доктор Астров не только лечит людей, но и сажает леса, и заменяет старого больного лесничего) – это уже приговор «большому миру». А дальше начинаются удивительные вещи. До сих пор для меня эталоном в этой роли оставался новосибирский артист Владимир Лемешонок, его Астров был вроде бы простым трудягой, но со сложноустроенной взрывной психикой и с таким блестящим артистизмом, в который он с ловкостью фокусника упаковывал свои циничные диагнозы человечеству; таким острым умом и такой сокрушительной харизмой, что и Елену, и Соню было очень легко понять. Гоша Болонев (артист предпочитает этот вариант своего имени), демонстрируя на сцене феноменальную, практически животную органику, выбирает, пользуясь термином режиссера Праудина, «стертое существование», в котором принципиальное нежелание что-либо играть сочетается с предельной наполненностью, последовательностью и подробностью. Гипнотически-интересно наблюдать за его мельчайшими реакциями на все, что происходит в доме. А про его немой диалог с Соней в первом действии за чаем можно написать отдельную зарисовку. Сила этого доктора – во врачебной честности: он давно поставил себе и другим смертельный (в фигуральном смысле) диагноз и при этом продолжает сажать леса и лечить людей. И снова Соню и Елену очень легко понять. Именно Астров – Болонев становится здесь камертоном «нормальности», с той оговоркой, что, по его же словам: «Нормальное состояние человека – быть чудаком».

Порой Астров, даже орущий во всю пьяную глотку строчку из «Чайфа»: «Сейчас со всей мочи завою с тоски — никто не услышит», выглядит единственным взрослым человеком в этой разношерстной компании. Остальные демонстрируют разные стадии «чудачества», мастерски придуманные и местами гомерически смешные. Что совершенно не отменяет, а наоборот, усиливает ощущение нарастающей к финалу катастрофы – не во вселенском, а в самом что ни на есть обыденном ее понимании, катастрофы от тотальной утраты смысла существования каждым конкретным человеком, исчерпывающе выраженное Чеховым в реплике Ивана Петровича Войницкого (дяди Вани) из двух слов: «Пропала жизнь». В этом и есть принципиальное отличие оптики Чехова от оптики классиков XIX века – в остром ощущении того, что катастрофа – это не войны, не набеги, не погромы, а крах (в результате глобальных или частных событий) каждой отдельной человеческой жизни.

Дядя Ваня – Андрей Кузин появляется из того самого угла, который казался до поры горой хлама (а там, оказывается, еще и диван разместился), и спотыкается о тумбочку, преграждающую ему путь. И как тут ему сразу же не вспомнить недобрым словом «профэссора», мужа его покойной сестры, который теперь явился в дом с молодой женой-красавицей, а дом в результате превратился в мебельный склад, отчего все и переселились на улицу (благо еще тепло). Тумбочку эту дядя Ваня так и не подвинет, до конца действия будет спотыкаться. Даже когда в своем отчаянии решит схватиться за пистолет и убить профессора, в котором внезапно и совершенно разочаровался, тоже споткнется, и только по случайности не попадет себе в ногу. Со вторым выстрелом случится другая нелепица. А кроме эпизода с пистолетом есть еще ряд сцен с шуруповертом, отношения с которым у Войницкого складываются не менее сложно/смешно. Но оттого, что дядю Ваню играет Кузин – артист редчайшей по нынешним временам психологической цельности – это внутреннее, не видимое большому миру крушение, выглядит не просто фарсовым, но и глубоко трагичным. Весьма слабым, но все же утешением тут может служить лишь то, что доктор всегда на месте: отношения Войницкого с Астровым в спектакле Зобнина – даже не дружба, а нечто сложноопределимое, сравнимое с полетом в одной ракете в другую галактику двух людей, которых выбрала по принципу психологической совместимости некая сверхмашина. «Фатальная предопределение» – как сказал бы Вафля. И совершенно очевидно, что не успеют еще Елена и профессор обустроиться в Харькове (упоминание в настоящий момент этого города, прописанного Чеховым, вызывает содрогание и еще более усиливает ощущение зыбкости жизни «бездны мрачной на краю»), а Астров уже будет пить чай за дачным столом и уезжать с очередным заботливо сложенным Соней в пластиковый контейнер сухим пайком.

На фото — сцена из спектакля «Дядя Ваня»: профессор Серебряков — Сергей Скобелев, Соня — Александра Кашина, Астров — Георгий Болонев, няня — Надежда Чепайкина © Игорь Ефименко

«Чудачества» Сони и Елены тоже довольно изобретательны и драматичны. Юная Соня – Александра Кашина (это вторая роль начинающей актрисы, прошлогодней выпускницы ГИТИСа) вопреки всем канонам исполнения пьесы категорически отказывается быть несчастливой с первых шагов, ловя совершенный кайф и оттого, что дом держится на ней одной, и от своего положения любимой племянницы и внучки, позволяющего ей разговаривать со всеми тоном строгой воспитательницы, а, если нужно, то и отбирать игрушки в наказание (например, гитару у Вафли – Виктора Яковлева, нарушившего «режим тишины»). Я второй раз в жизни (после Ирины Пеговой в спектакле Карбаускиса в «Табакерке») вижу Соню с таким неисчерпаемым запасом витальной энергии. Но у Пеговой этот запас все же заканчивался к моменту, когда Соня сознавала, что Астров ее не любит — просто потому что режиссер ей ничего, кроме страдания, не придумал. Сопливых интонаций у Кашиной мы так и не услышим. И слова о своем несчастье в финале она, утешая дядю, будет говорить, глядя сквозь Войницкого, прямо в глаза уезжающему Астрову и как бы даже с вызовом, так, чтобы ему (и зрителям заодно) стало очевидно, что доктор нашел в лице Сони достойную ученицу.

Профессорша Елена Андреевна – Линда Ахметзянова (кстати, именно она играла Ирину в знаменитых «немых» «Трех сестрах» Тимофея Кулябина) вместо того, чтобы выступать, будто пава, чаруя всех своей красотой (что делают 90 процентов исполнительниц этой роли), решает насущную проблему. Эта Елена при всей своей изумительной самобытной внешней красоте абсолютно ничего не знает про свою женскую природу. Появляясь в «ночном» втором акте в длинной атласной сорочке и накинутом поверх нее изумрудном атласном халате (притом, что всех остальных художник по костюмам – все тот же Евгений Лемешонок – одел не просто по-домашнему, а по-дачному, в порядком изношенные, удобные для работы вещи), Елена только выглядит жар-птицей, но сама себя нисколько в этом качестве не мыслит, и потому порой кажется напуганным зверьком. Помните самое странное задание, которое мачеха дает Золушке, помимо всяких там роз, которые надо полить, и полов с окнами, которые надо помыть? Познай самое себя. Золушке для этого подвернулся бал и принц, а Елене – Астров и старая дача. И вот ощутив в себе переживания, доселе неведомые, она ничего лучше не придумывает, как с детской непосредственностью начать проверять действие своих чар на несчастного, и без того влюбленного в нее дядю Ваню, которому совсем уже ничего не остается, кроме как напиться. И тут надо отдать должное Елене, никогда дядя Ваня не бывает ей «противен», хотя она и произносит это положенное по тексту пьесы слово. Наоборот, она смотрит на Войницкого, «который никогда раньше так не напивался и так много не говорил», смутно сознавая свою к этому причастность и даже вину – смотрит, долго, не отрываясь, словно боясь оставить его одного, не уходя даже тогда, когда, по Чехову, ей давно пора уйти.

Секрет «замороженности» Елены раскрывает изумительно остроумный образ профессора, на грани буффонады. Я лично в деталях помню двух выдающихся Серебряковых – Евгения Лебедева в спектакле Товстоногова и Игоря Иванова в спектакле Додина. Лебедев, являясь стариком-маразматиком, устраивал гениальную клоунаду, а Иванов играл грандиозного масштаба личность, человека, который до лютой ярости от собственного бессилия, до закипания слез в глазах не мог смириться с необходимостью стареть рядом с роскошной Еленой – Ксенией Раппопорт. Серебряков – Сергей Скобелев (совсем недавно переехавший в Псков из Тюмени) выглядит моложе дяди Вани и даже Астрова. Но, изгнанный на пенсию, в знак протеста превращает в культ свои несуществующие, по всей видимости, болезни. Он даже щегольский белый спортивный костюм не считает нужным снять, и прямо в нем с азартом бросается осваивать инвалидную коляску маман. Ночная сцена с женой, которая тут происходит на качелях, поставлена на грани гэга. Попытки Елены приласкать мужа разбиваются о пафосно-театральное восклицание: «Лена! Ну не могу я! Сил нет!», но прежде, чем уйти, Елене приходится дважды замереть, ощутив на себе тяжесть мужниной руки: у Серебрякова – Скобелева есть любимая игрушка, тонометр, который разговаривает с ним по-английски. Давление он измеряет примерно раз в пару минут, а в качестве опоры для руки использует те части тела жены, которые подвернутся, так что Елене приходится замирать, до тех пор, пока не зазвучит бодрый искусственно-синтезированный голос.

На фото — сцена из спектакля «Дядя Ваня»: профессор Серебряков — Сергей Скобелев, Елена Андреевна — Линда Ахметзянова © Игорь Ефименко

Кроме профессора, в доме есть еще три паталогически счастливых человека. Это маман – Ирина Смирнова: актрисе отлично удается этот ходячий парадокс – экстравагантная эмансипе с повышенной лохматостью под видом прически и в очках черепахи Тортиллы, до помешательства влюбленная в профессора. Это нянька – Надежда Чепайкина, к который как раз остаются некоторые вопросы по поводу образа, выглядящего на фоне остальных весьма расплывчато. И это великолепный Виктор Яковлев, чей Вафля мог бы написать книгу в назидание потомкам «Как стать счастливым без посторонней помощи», научив соплеменников испытывать неизъяснимое блаженство и идя по полю, и гуляя в саду, и мурлыча под гитару песни Гребенщикова, и даже выговаривая фамилию Лакедемонов. Герой Яковлева – второй крайний полюс спектакля: если Астров – мера «нормальности», но Вафля – мера блаженного безумия-неведения.

«Дача», сочиненная Зобниным и Лемешонком, смотрится вполне себе микрокосмом, и каждый зритель наверняка отыщет среди героев своего двойника, а то и не одного (проверяла на премьерной публике). От этого спектакль в целом по жанру приближается к притче, а внутри текста происходит перераспределение акцентов. В результате на первый план у Астрова выходит не «пошляческая философия», которую зал обычно встречает понимающим смехом: «Женщина может быть другом мужчины только в такой последовательности: сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг», а горестные заметы о национальном вырождении – «от косности, от невежества, от полнейшего отсутствия самосознания». Обычно этот текст произносится впроброс, как необязательный фон, предваряющий страстное объяснение Астрова и Елены, а тут слышится настолько отчетливо и звучит таким исчерпывающим диагнозом всех специфически российских недугов, что вернуть мои мысли к происходящему на сцене смог только страстный поцелуй Елены и доктора, заставивший вскрикнуть мою впечатлительную соседку в зале.

На фото — сцена из спектакля «Дядя Ваня»: Астров — Георгий Болонев, Дядя Ваня — Андрей Кузин © Игорь Ефименко

Диагноз подтверждается еще и визуально, когда после отъезда Серебряковых на сцену выносятся и расставляются наконец по местам привычные вещи здешних обитателей. И это оказывается даже не функциональная мебель из современного строительного гипермаркета, а стандартный набор из разряда «back in USSR». Этот образ, кажется, преследует многих мыслящих людей. И так легко рифмуется с ним еще одна печальная констатация доктора Астрова: «Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего».

Тут, кажется, просто необходимо подняться над сугубо национальной трагедией, переведя ее в экзистенциальную плоскость. Так что приведу цитату из интервью японского кинорежиссера Рюсукэ Хамагути, который, напомню, отдал тексту Чехова, полтора из трех часов в своей картине: «Основной посыл чеховских пьес для меня звучит следующим образом: жизнь — это долгое расставание со всем, что любишь, жизнь — это непреднамеренный суицид».

Есть и еще одна цитата, которая в последние дни не выходит у меня из головы, и, как мне кажется, имеет непосредственное отношение к спектаклю «Дядя Ваня» в Псковской драме, к людям, оставшимся в этом милом старом доме, среди любящих близких, каждый в своем аду. Это слова Виктора Франкла, австрийского психотерапевта еврейского происхождения, выжившего в фашистском концлагере и написавшего об этом книгу «Сказать жизни «Да!»», которая входит в список обязательных для прочтения, например, на актерских курсах Льва Додина, и по которой в 2015 году был в петербургском БДТ был поставлен спектакль «Человек». Слова тоже звучат сегодня как рецепт от доктора, знающего, о чем он говорит: «Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится. Потом — те, кто не верил, что это когда-то закончится. Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожиданий того, что ещё может случиться». Осталось только научиться пользоваться этим лайфхаком.