«Сны Райниса», поставленные Кириллом Серебренниковым по заказу Национального театра Латвии к 150-летию Яна Райниса, призваны представить главного поэта Латвии не просто как фигуранта школьной программы по литературе и символ нации, но и как разностороннюю личность — поэта, политика, философа, директора театра и т. д.

Спектакль национального театра Латвии «Сны Райниса» представил публике Райниса, которого не изучают в школах. ТЕАТР. выясняет, как российский режиссер Кирилл Серебренников стирал хрестоматийный глянец с классика латышской литературы

На фронтоне Национального театра Латвии рядом с афишей спектакля висит еще один огромный баннер «Год Райниса. К 150-летию», на нем слова из Дневника поэта 1919 года: «Мне надо жить дольше 300 лет в полной силе духа и плоти, в чистоте совести… Мне надо стать латышским, русским президентом и президентом европейской республики еще в этом году. Мне надо стать Райнисом Великим. 10.07.1919».

В советские годы основоположник латышской литературы был огосударствлен, причесан и напомажен. Власть видела в нем исключительно «певца пролетариата», не признавая его бунтарского духа. Между тем будущий классик латышской литературы в начале своего поприща видит себя если не богом, то полубогом, героем, Фаустом, занятым переустройством мира (не случайно он переведет трагедию Гете). Среди его дневниковых записей есть поразительное размышление, звучащее и в спектакле. Оно словно бы написано сегодня, и одновременно это почти чеховский монолог о Мировой Душе:

«В короткие девять месяцев перед рождением каждый человек проходит через тысячелетия, может быть — десятки, сотни тысяч, а то и миллионы лет, уходит дальше, чем Вечный Жид, дальше, чем Годо, что является раз в тысячу лет, чтобы взглянуть на мир. А еще не родившийся человеческий детеныш не разглядывает издалека, нет, — он проживает самолично историю вселенной с ее первых дней, воплощается во все образы, какие только способна создать жизнь в своей безудержной фантазии; ребенок сам, подобно оборотню, побывал сотни раз растением, превращался в рыбу, пресмыкающееся, головоногого моллюска, перечувствовал ощущения всех созданий и тварей, узнал, каково дышится и растениям и рыбам, прежде чем стать человеком. Так когда же началась моя жизнь?»

В качестве драматургического материала для спектакля Кирилл Серебренников выбрал не пьесу, а письма, стихи и, главное, дневники Райниса с его странны ми, страшными, порой пророческими снами, которые он записывал, с вопросами к социализму и коммунизму, с кошмарами и галлюцинаторными видениями, которые долгое время были скрыты от читателя: сами латыши тоже мало об этом знают. Режиссер посвятил изучению литературного наследия Райниса и его дневников (настоящее научное и откомментированное издание которых и перевод на русский язык еще предстоят) почти год.

Этому исследованию предшествовали погружения в дневниковую прозу Франца Кафки (ближайшая постановка в Праге), в дневники Чайковского (проекты для театра и кино); в «Дневник Печорина» («Герой нашего времени» в Большом театре). Кафка и Райнис оказываются созвучны друг другу, дневники перекликаются. Серебренников, по сути, заявляет об «эре дневников» в театре, выступая при этом не только как театральный режиссер, но и как исследователь.

Спектакль начинается с картины звездного неба, там, в космических глубинах, плывет среди звезд фигура человека. Сначала это эмбрион, потом он распрямляется, растет, обнимая своей мыслью Вселенную. Чтобы понять и осмыслить мир, по Райнису, нужно уйти «дальше, чем Годо» (до пьесы Беккета еще тридцатилетие!).

Серебренников, в свою очередь, с бережностью и тщанием уходит в латышские фольклорные верования и обряды, в мифопоэтику древних латов, в образные смыслы национальной культуры. Райнис в творчестве и в жизни был своеобразным «солнцепоклонником», отнюдь не в языческом плане.

Он исповедовал культ Солнца духовно. (Янис ведь и означает «сын неба и солнца», бог плодородия, а Янов день (латыш. Jāņi) или Лиго — главный национальный праздник в Латвии). В «Снах Райниса» хор поет гимны Солнцу в зеленых полях, и мы слышим звуки растущей травы, как слышит ее композитор Екабс Ниманис.

Стиль спектакля можно было бы окрестить сновидческим импрессионизмом. Авторское «я», множественное и многоуровневое, представлено хором молодых людей начала ХХ века (ровесников молодого Райниса) и начала века ХХI. Райнис смотрит на нас и в наше время из своего бессмертия. Один Райнис пристально наблюдает за другим, вступая в диалог с самим собой в разных временах.

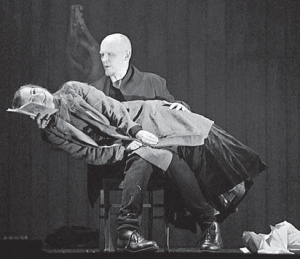

На первом плане две пары актеров, играющих поэта и Аспазию, его верную спутницу, в разные периоды жизни (Иварс Пуга и Лолита Цаука, Гундарс Грасбергс и Майя Довейка), но Райниса играют еще и Айнарс Анчевскис, Каспарс Аниньш, Романс Баргайс, Мартиньш Брюверис, Улдис Силиньш, Юргис Спулениекс — в общем, все актеры.

Каждый из них — Райнис и каждый — Аспазия, которой суждено было стать музой и соперницей поэта. Любовь Эльзы Розенберг, взявшей себе псевдоним античной женщины-философа, друга Сократа Аспазии, по силе и интенсивности превосходит чувство поэта, и тогда у него вырывается почти саркастическое и ядовитое:

«Словно Солнце, ты повелела моему сердцу цвести, И любовь, которая выросла из тебя, Тебя перерастает. Ты виновата. Словно пчела сама умирает в своем меду, Так сама себя губит любовь».

При этой почти неуправляемой страсти, потребности любить он оставит ту, кого любит.

«Когда ее слышу, у меня кровь приливает к щекам, и голова идет кругом, думал ее обнять и горячо целовать, и крепко прижимать к себе, и сжимать серебристые груди, и снова падать на колени, и ее называть богиней, и не осмеливаться прикоснуться к ее лицу, и снова бежать, боясь ее, как великого греха, и тогда я, неловкий, немой и глупый, хочу ей понравиться и замечаю, что я смешон, и тогда снова хочу, чтобы она была от меня подальше».

В спектакле попутно возникают и другие фигуры и имена (есть таинственная Дочь Луны Иныня), есть много Аспазий. И все-таки, она везде едина: и тогда, когда его и ее «манит страсть к разрывам», и тогда, когда он дает волю ревности и страхам, когда ис пытывает разлад между действительностью и мечтой. Лолита Цаука играет старшую Аспазию. Лучшие ее лирические сцены в диалогах с Иварсом Пуга о притяжениях и «отшатываниях». Почти в самом финале, когда к Янису вернулось его детство, когда он уходит из жизни в младенчество и небы тие, Аспазия — Лолита Цаука тихо плачет, и на лице ее светится детская виноватая улыбка человека, знающего все о любви, жизни и смерти.

Восемь снов спектакля — это восемь вспышек сознания, как в пьесе Булгакова «Бег».

Главные из них — сны о любви. И о родине. Стог сена — шалаш для влюбленных. Аспазия возникает на вершине стога внезапно, с дымящейся сигаретой. И множество Янисов сплетают руки вокруг этого пылающего стога-сердца любви, образуя хоровод. Она играет с ними, проводя травинкой по их лицам. И тут же, стремительно исчезнув, кокетливо и эротично выставит из середины стога соблазнительные ножки. Кого-то ножки обхватят и возьмут в плен, кого-то отбросят, кому-то сделают массажглиссандо на спине и ребрах — эти шутовские игры забавляют и веселят зрителей, понимающих, что перед ним один Янис в десятках его проявлений и вместе с тем множество Янисов — таких же, как те юноши, что сидят в зрительном зале. Молодые люди бесстрашно курят возле стога, метафора обнажена и бесхитростна — так зарождается огонь любви, так вспыхивает, как сухое сено от огня, их чувство. Янис замирает от восторга, и в этот момент Аспазия — Лолита Цаука — становится воплощением Латвии. Юные мальчики серьезно и трепетно припадут к ногам, груди, коленям своей матери, Латвии, музы. Все они — ее дети, ее сыновья.

Янис, на долгие годы отторгнутый от родины («из ссылки в ссылку»), обретет ее вновь. Пройдя через испытания, он из рассыпав шихся угловатых букв мучительно пытается собрать слово Latvija. Буквы сопротивля ются, выстраивают разные комбинации слов и звуков, но Райнис буквально в поте лица строит свою страну, не покладая рук, пока не возникнет его родина, его государство, его родная Latvija.

Можно впасть в заблуждение, подумав, что весь спектакль — сплошные «одические рати» и славящие мироздание песнопения. Но у Серебренникова так не бывает.

Контраст между поэзией и прозой возникает постоянно, любовное послание может чередоваться с прозаической репликой: «У тебя шея голая! Ты опять забыл свой шарф?».

Да и сны в спектакле контрастны. Их действие происходит то в блаженной стране с блаженными женами: страданий там почти нет, а смерть видится как зазеркальный Эдем, куда уплывают на ладье. То в снах-кошмарах, сюрреалистических, гротескных, пророческих. В болезненно напряженных записях поэта возникают (как они возникнут и в спектакле) то вспоротый живот и выпущенные кишки его возлюбленной, то он сам, изысканно одетый, спускающийся под землю, в инферно, где он убивает мальчиков и ест. Иногда он видит голых мужиков в ушанках с горящими головнями в руках, несущихся в жерло пожарищ. Или вдруг бешеная собака или клыкастая волчица с полной пастью острых зубов нападает, выхватывает кусок мяса из бедра. Райнис стоит с пустым ведром, а из его рта в ведро сыплются, со стуком ударяясь в жестяное дно, все его зубы.

Многое из сновидческих кошмаров можно легко расшифровать. Поедая мальчиков, стареющий, отчаивающийся Райнис во сне возвращает собственную юность, возвра щает себе потерянную энергию, преодоле вает смертность. А голые мужики с горя щими головнями, конечно, отсылают к тому, что во многих городках и селениях Латвии в ночь на Ивана Купала традиционно — и по сей день — устраивают «забег голых», как когда-то в Древней Руси на празднике русалий. Но Серебренников видит тут и иное — поселение ссылавшихся вплоть до 1950-х годов в Сибирь латышей, брошенных на лесоповал. «Горящие головни» откликаются заимствованными и переплавленными Райнисом в дневниковых записях строчками Мандельштама: «На площади с броневиками Я вижу человека: он Волкόв горящими пугает головнями: Свобода, равенство, закон!» Волки и горящие головни — отражение революции как крушения мира в сознании художника.

От «горящих головней» революции режиссер ведет Райниса в мировую и русскую литературу. От национальной поэзии — бег к Пушкину, Гете. Так возникают сцены-сны из «Бориса Годунова» Пушкина, диалог Фауста и Мефистофеля. Монолог Райниса — Годунова «Достиг я высшей власти» — не о политике, не о муках совести, а о власти слова, о власти художника над языком. И о мучительной трагедии раздвоения — для Райниса был невозможен синтез национального и интернационального. С одной стороны, он захвачен идеями космизма, общей идеей всечеловечества, с другой, отыскивает следы латышского праязыка, создает национальную культуру. Его родина — его язык, его предки, его история, его фольклор — то, что не может раствориться в космосе общей жизни, сколь бы привлекательны ни были идеи интернационализма.

«Снам» противопоставлена «явь».

Пролог к спектаклю — иронические сцены у памятника поэту. Памятнику отдают салют и воинскую честь. Возлагают венки, несут корзины с цветами, устраивают шествия и народные праздники с национальными танцами и песнями. Пенсионер с красными революционными гвоздиками, кланяясь памятнику, восклицает: «Здравствуйте, Владимир Ильич! С днем рождения, Владимир Ильич!», в его жизни Райнис и Ленин — близнецы-братья. Некто в неистовом фанатизме бесконечно целует каменную голову в губы. Нет, это не фанат, это любитель утреннего фитнеса использует памятник как опору и отжимается на руках. Музыканты уличного оркестра трубят в трубы и бьют колотушкой в барабан — собирают монету. Бомж с пакетами разбирает собранное из мусорных ящиков. Экскурсовод с флажком кричит что-то неразборчивое.

Сам же булгаковский «бег» восьми снов откликается в спектакле бегом художника от себя, творчества, от любимой Аспазии, в конечном счете — к самому себе, к своим рукописям, дневникам, стихам, пьесам.

«Мне надо жить дольше трехсот лет в полной силе духа и плоти, в чистоте совести».

Прошло меньше половины назначенного им срока, как Райнис, не огосударствленный, не причесанный, не напомаженный, вернулся домой.

Перевод подстрочника и стихотворений, дневниковых записей Яниса Райниса — Ольги Петерсон.