Прошлым летом театральный художник Эмиль Капелюш отметил семидесятилетие. Мы тогда не успели взять у него интервью. Исправляем свой промах. Тем более, что 30 апреля 2025 года в Эрмитаже открылась выставка «Упакованные грёзы». Мода ар-деко из собрания Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева». Её авторы – Эмиль Капелюш и Юрий Сучков. Елена Лебедева побеседовала с художником о его любимых режиссёрах и спектаклях, о современном искусстве.

Для начала, с удовольствием отмечу, что за 10 месяцев с момента юбилея художнику удалось выпустить четыре спектакля: «Шутники», режиссёр Екатерина Половцева, Воронежский камерный театр; «Лабиринт Мэри Уайт», пьеса и постановка Марины Солопченко, Театр «Драм. Площадка», СПб; «Певица Жозефина», режиссёр Анна Белич, Проект «Кафка +» Гёте-Институт, Лаборатория Анны Белич, СПб, «Новеченто» по пьесе Алессандро Барикко. Режиссёр Джун Хэм. Театр «Yes24», Сеул. И оформить две экспозиции – кроме той, что в Эрмитаже, в Петербурге состоялась ещё «Почему, почему я лучше всех? Хармс и компания» (KGallery, совместно с Яной Глушанок).

– Эмиль, как начиналось ваше увлечение театром?

– В детстве школа устраивала культпоходы. А в подростковом возрасте я уже знал, куда идти, куда нет. Тогда люди ночами стояли за билетами в БДТ. И когда появлялась возможность туда сходить, я случая не упускал. «Горе от ума», «История лошади», «Мещане» были увидены не один раз. Ещё я ходил в Театр Комедии, которым тогда ещё руководил Николай Павлович Акимов. Я рисовал, и мне было интересно, как работа художника связана с режиссурой. В фойе Театра Комедии стояли акимовские макеты. А макет это одновременно и серьезная вещь, и игрушка. Можно и свет поставить, и мизансцены вообразить…

– Вы занимались в изостудии?

– Во Дворце пионеров (Аничковом дворце) была замечательная студия Соломона Давидовича Левина. Это был великий человек – художник-педагог экстракласса! Он не просто учил – вокруг него было мощнейшее поле любви. Вот я начинал при нем. А в 17 лет – со второго раза – поступил в театральный институт (сегодня – РГИСИ, тогда ЛГИТМиК – прим.ТЕАТРЪ) на постановочный факультет, на курс Игоря Алексеевича Иванова.

– Можете сформулировать, чему вас научил мастер?

– Он открывал простые, но важные истины. Мы все время торчали в макетной Театра Комедии, где главным художником был Игорь Иванов (1971-1981). Делали макеты, какие-то части декораций, красили по ночам. Иванов учил нас не только придумывать, а вот этой живой работе. Так в нас быстро входила практика театра. Он никого не хотел делать похожим на себя. Говорил: «Делай, как хочешь!». Но при этом как-то мягко корректировал.

Пару раз, когда меня собирались выгнать из института, Иванов отстаивал.

– За что?!

– Я не был силен в технологии, в черчении. А это требовалось. Иначе легко было вылететь. Бывало, мне делали чертеж, я за это кому-то – макет. К тому же, я вращался в полудиссидентском кругу. А на факультете могли и «стучать».

Выставка «Ars vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» Государственный Эрмитаж, 2024 / Фото из архива Эмиля Капелюша

– Были ещё какие-то значимые встречи в ваши студенческие годы?

– Я учился вместе с внуком Николая Павловича Акимова и Елены Владимировны Юнгер, Сергеем Юнгером. И был вхож к ним в дом. Акимова уже года два как не было, но многие его работы оставались дома. Я жил тогда на Коломенской, в обычном питерском доме, и очень любил нашу симпатичную квартирку. Но вот я оказался у Акимова: огромные окна от пола до потолка, распахнутые на Неву, великолепные его работы…

– В 1976-м вы получили диплом. А дальше?

– После Института меня распределили в Великий Новгород, где я провел два года. И был, в общем, доволен собой, хотя на самом деле не слишком понимал тогда театр. Потом ушел на вольные хлеба, и так с тех пор и живу. Только в 1988 – 89 годах работал в штате – был главным художником Ленинградского ТЮЗа. Тогда театром руководил режиссёр Андрей Андреев. У нашей первой с ним постановки – «Ундина» по Жану Жироду – была масса поклонников. Лет двадцать она оставалась в репертуаре. Пространство и свет (его ставил Александр Мустонен) играли там важную роль. В Ленинградском ТЮЗе – особенная сцена: не привычная коробка, а почти арена. Правильно распорядиться ею не так-то просто. Кстати, в репертуаре ЛТЮЗа до сих пор остаются оформленные мною спектакли Георгия Васильева «Старосветские помещики» (1996), «Человек в футляре» (2009).

– А какие ещё ваши спектакли сохраняются в репертуаре?

– В Театре имени Комиссаржевской до конца 2023 года шла «Буря» (1998) Александра Морфова. В «Приюте комедианта» (с июня 2024 г. – Театр на Садовой – прим. ТЕАТРЪ) идёт «Трамвай Желание» (2005) Михаила Бычкова. Это важные для меня постановки и режиссёры.

– Расскажите про «Белый театр» – новое поколение, наверное, о нём и не знает.

– «Белый театр» мы придумывали в середине 1990-х вместе с Михаилом Михайловичем Чавчавадзе (1945-2017). Михаил – из знаменитой грузинской княжеской фамилии, судьбы которой переплелись с русской культурой. После войны его родители вернулись из эмиграции и были репрессированы. В годы оттепели он получил режиссёрское образование, а после распада СССР переехал из Тбилиси в Петербург. «Белый театр» был одним из первых проектных театров в городе. Чавчавадзе стал художественным руководителем, а я художником. Мы работали бесплатно. Он делал маленькие детские спектакли и всё, что зарабатывал, вкладывал в наши постановки. Совершенно бескорыстный был человек.

В 1996-м мы с Григорием Дитятковским сделали спектакль «Мрамор» по пьесе Бродского – в галерее «Борей» на Литейном, вообще-то не приспособленной для театра. Мы ставили телевизоры, чтобы зрители могли видеть то, что происходило в недрах галереи. Играли Сергей Дрейден и Николай Лавров, волшебные артисты. Они создавали удивительное ощущение движения по лабиринту. То показывались на глаза зрителю, то по очереди исчезали.И вот соединение неожиданного пространства и двух потрясающих актеров сделало возможной реализацию текста Бродского на сцене. Хотя раньше мне казалось, что эта пьеса больше подходит для чтения.

«Мрамор» играли часто – его любила публика, а на каждый показ вмещалось всего 46 человек. Потом с Георгием Васильевым мы делали ещё «Обняться и заплакать» (2000) по Вечному мужу» Достоевского. Потом – «Нору» по Ибсену с Михаилом Бычковым, еще один запомнившийся публике спектакль.

А в самом конце 1990-х нам с Михаилом Чавчавадзе довелось поработать в колонии для несовершеннолетних в Колпино. Ставили рождественский спектакль «Мальчик у Христа на ёлке» по Достоевскому с ребятами, совершившими тяжкие преступления. Делаешь им замечание, а тебе потом говорят: «Ты осторожней с ними, не артисты же… Нервные ребята…» Спектакль два раза прошел в колонии, а потом ещё и два раза – в Музее Достоевского. Играли здорово! На одно из представлений пришел Александр Сокуров – плакал, помню. Многие из этих заключенных писали потом Мише, он следил за их судьбами. Может, наш спектакль чем-то им помог.

На фото – сцена из спектакля «Трамвай Желание». Режиссёр Михаил Бычков / Фото из архива Эмиля Капелюша

– Режиссёры, прославившие «Белый театр» это Григорий Дитятковский, Георгий Васильев, Михаил Бычков. Это – «ваши» режиссёры?

– В становлении театрального художника не может быть никакого другого пути, кроме встреч с хорошими режиссёрами. В моей жизни произошли встречи с мастерами первого ряда. С кем-то из них образовывались союзы, которые длятся десятилетиями, иногда это пунктирные линии. Такой пунктир у меня возник с Андреем Могучим: два очень важных спектакля – PRO Турандот (2004) и Не Гамлет (по Сорокину, 2006), оба в «Приюте комедианта. Могучий – режиссёр формы в самом лучшем смысле, у него волшебная оптика!

– Сейчас в театрах Петербурга идет несколько оформленных вами спектаклей, поставленных с Яной Туминой?

– У нас с Яной много общего в понимании театра. Её, как и меня, интересует театр, в котором драматургия определяется отнюдь не только текстом. Большую роль играют пространство, музыка, свет и так далее. У неё, как и у меня, есть интерес к куклам. Наш первый спектакль назывался «Сто оттенков синего» (2011) в БТК. Это был такой театральный импрессионизм. А потом мы сделали «Польвероне» (2012, Малая сцена БТК) по текстам Тонино Гуэрра (1920-2012) – прозе, поэзии, кусочкам сценариев. Шестнадцать пятиминутных миниатюр с подзаголовком «Притчи». «Польвероне» означает «солнечная пыль». Речь идет о любви, жизни, смерти, времени… Целый космос, именуемый Тонино Гуэрра. Оказалось, что необычное, изысканное по форме зрелище может быть демократичным. Некоторые ходят на «Польвероне» по пятнадцать раз и плачут. Однако начинали мы его на собственный страх и риск, не имея ни копейки. Просили, чтобы БТК пустил нас порепетировать. Спектакль задумывался ещё при жизни Тонино Гуэрра – ему нравилась идея, и он очень хотел увидеть, что получится. Но не успел.

– О «Трюке» (2016; Театр «За Черной речкой») и «Где нет зимы» (2020; МДТ) – оба спектакля поставлены Яной Туминой – мы с вами недавно говорили в журнале «Недоросль». А как рождался спектакль «Гекатомба. Блокадный дневник» (2018; Театр на Литейном)?

– Идея «Гекатомбы» родилась из общения с Наташей Соколовской. (Наталья Соколовская – писатель, исследователь Ольги Берггольц; автор книг о блокадных дневниках – прим. ТЕАТРЪ). В Петербурге недостает спектаклей на блокадную тему, рассчитанных на мыслящего зрителя. Наташа предложила тему дневников, и они с Яной сочинили сценарий из записей ленинградцев, взрослых и детей, погибавших от голода и холода. Мы с Яной пять театров обегали. Но пока Фонд Прохорова не дал денег, наш спектакль никому не был нужен. Недавно часть публики осталась после показа, чтобы пообщаться с артистами. Человек пятьдесят. Оказалось, что на «Гекатомбу» приходят, в том числе, и подростки. Зрители говорили не только об эстетическом впечатлении, но о постижении истории через театр. Об открытии того, что не так уж просто узнавать.

– Ещё одна режиссёрка, с которой вы часто работаете – Екатерина Половцева.

– Наш первый с Катей спектакль – «Осенняя соната» (2012) по Бергману идет в «Современнике». Три спектакля мы вместе сделали в РАМТе: «Чёрную курицу» (2018) для детей и два взрослых: «Лысую певицу» (2020) Ионеско и «Мизантроп и я» (2023) по Мольеру. В «Лысой певице» мы стараемся зацепить зрителя с помощью абсурда Ионеско. Лицемерный мир героев – хрупок и неустойчив. Они экзистенциально беспомощны. То, что они произносят и делают, вступает в противоречие с их мыслями и чувствами. «Мизантропу» Мольера больше 350 лет, эта пьеса позволила нам поговорить о свободе и честности художника, верности человека самому себе, то есть о вещах, близких нам и сегодняшнему зрителю.

– Хорошие спектакли воспринимаются зрителем как нечто целостное. Расскажите про баланс идей художника и режиссёра?

– Современный театр – режиссёрский. Если только художник не замыкает всё на себя и не строит театр художника. Вся команда: режиссёр, художник, хореограф, художник по свету – решают общую задачу. Ставит её обычно режиссёр. Со мной случалось, что режиссёр говорил: твои объекты имеют собственную ценность, и у тебя в этом спектакле карт бланш. Но это редкость. Когда художник предлагает что-то для режиссёра неорганичное, у них есть два пути: расстаться или найти компромисс. Если в какой-то момент я чувствую, что увожу куда-то не туда, я готов отказаться от своих идей. Художнику не стоит отвлекать от сути – навязчивыми декоративными деталями, громоздкими костюмами, которые мешают артистам играть. Бывает, художник слишком тянет одеяло на себя, а режиссёру не удается это сбалансировать. Не редкость и такая ситуация, когда сценографу вообще нужно раствориться. На сцене почти ничего не будет. И нужно голову сломать, чтобы сделать пустую сцену: минималистское оформление – это всегда очень сложно!

На фото – сцена из спектакля «Шутники». Режиссёр Екатерина Половцева / ©Алексей Бычков

– При этом для вас принципиально, чтобы сценографическое решение участвовало в развитии драматургии спектакля?

– Для современного театра характерна действенная сценография. Художник отказывается от роли декоратора фонов и задников; вместе с режиссёром он придумывает драматургию. Этот подход применялся во всех спектаклях, о которых шла речь. Скажем, в «Записках Поприщина» (режиссёр Г. Васильев, 1989) в ЛТЮЗе у был железный занавес, который раскрывался с таким специальным гудением. И в зал выбегал артист. А зрители сидели на движущемся, вращающемся круге. То есть речь шла о том, чтобы и публику вовлечь в динамику действия.

Помню, как ещё в 1976 г. в «Сцене из Фауста» по А. С. Пушкину Николая Беляка, создателя Интерьерного театра, мы думали, в том числе, о зрительской драматургии: выстраивали траекторию движения публики, старались предвидеть её реакции. События далеко не всегда связывались с текстом. Дверь могла открыться и привлечь к себе внимание. Или вспыхивал огонь в камине, или возникал неожиданно свет…

– Сегодня такой театр называют иммерсивным. А в таком авангардном представлении, как «Вам звонили» (драматург Алексей Гончаренко; режиссёр Анна Иванова-Брашинская; студенты Высшей школы сценических искусств; фестиваль «Золотая маска» и ГМИИ, 2023) визуальные объекты играли едва ли не ведущую роль?

– «Вам звонили» – перформанс внутри инсталляции; он происходил в музейном зале античных надгробий с эпитафиями. Там использовались возможности пространства, техники театра теней, свет. Перформеры приглашали зрителей попробовать с помощью артистических средств «пообщаться» с людьми, давно ушедшими в мир иной, сопоставить свое миропонимание с их.

Я там использовал некоторые объекты, которые родились раньше, безотносительно к спектаклю. Потом они сошлись. Например, ржавые листы металла, используемые как преграда свету. Бывает, ты что-то делаешь, а спустя время понимаешь, что объект приобретает какой-то новый смысл. Бывает, что форма становится смыслопритягивающей.

– Какой вид искусства вам близок, помимо театра?

– Сейчас – скульптура. Я делаю объекты из металла, дерева, керамики, какую-то пластику или скульптуры в разных техниках. Многие объекты – это мои мечты о городской среде; они по идее должны были бы превращаться в скульптуры совершенно другого масштаба. Но в городском пространстве у нас господствует жесткий консерватизм.

На фото – выставка «Упакованные грёзы». Государственный Эрмитаж / ©Эмиль Капелюш

– Вы экспонируете свои объекты на выставках, например, «Театр художника …и не только театр» в Полярном флигеле Шереметевского дворца (Музей театрального и музыкального искусства, 2021).

– Это была моя персональная выставка. А ещё в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме прошли две выставки-инсталляции, которые я придумал от самой идеи до оформления: «Эрика берёт четыре копии» (2022) и «Петербургский диагноз» (2024).

В таких экспозициях все подчинено единому замыслу: само пространство, свет, звук, предметы, изображения – вместе создают содержание. Выставка «Эрика берет четыре копии» рассказывала о самиздате 1960-80-х. Одной из её целей было послужить ликбезом для молодых посетителей музея. Мы даже составили словарь непонятных сегодня слов: «распределитель», «отказники», «диссиденты». Вместе с тем, хотелось посмотреть на историю самиздата изнутри, глазами тех, кто его создавал.

Люди тайно печатали по четыре-пять копий на пишущей машинке «Эрика» – так к моему поколению в юности попадали книги Солженицына, Мандельштама, Ахматовой, всё остальное. Кто-то из этих «тайнопечатников» прошел через тюрьмы и лагеря. Но печаталось и нелепое, какая-нибудь эзотерика. В то время создавались предпосылки современного неконвенционального театра; работали Борис Понизовский, Евгений Шифферс. Театр – это ведь тоже распространение текста. Выставка «Петербургский диагноз» рассказывала о трёх выдающихся ленинградцах: театральном режиссёре Георгии Васильеве (1946-2014); фотохудожнике и фотодокументалисте, живописце и писателе Борисе Кудрякове (1946-2005); фотохудожнике Николае Матрёнине (1950-2015).

И это была не формальная экспозиция творчества. Воссоздавалась атмосфера андерграундного Ленинграда. Спектакли, афиши, фотографии, картины, скульптуры, видео спектаклей и мои собственные объекты вписывались в художественный контекст.

В подобных случаях важно пластическое восприятие среды. Например, чёрные пеналы-кабинки, где посетители могли попечатать на «Эрике», порождали ощущение тесноты, загнанности в угол.

– Ваши объекты, вроде пеналов или чёрного куба, где прятались «куклы Марты» Николая Матренина, воссоздавали дыхание времени. Но, кажется, ещё ивели субъективный диалог с художниками?

– Эти выставки, конечно, связаны с личным опытом. Но тотальная инсталляция по сути являет собой новое содержание, которого раньше не существовало.

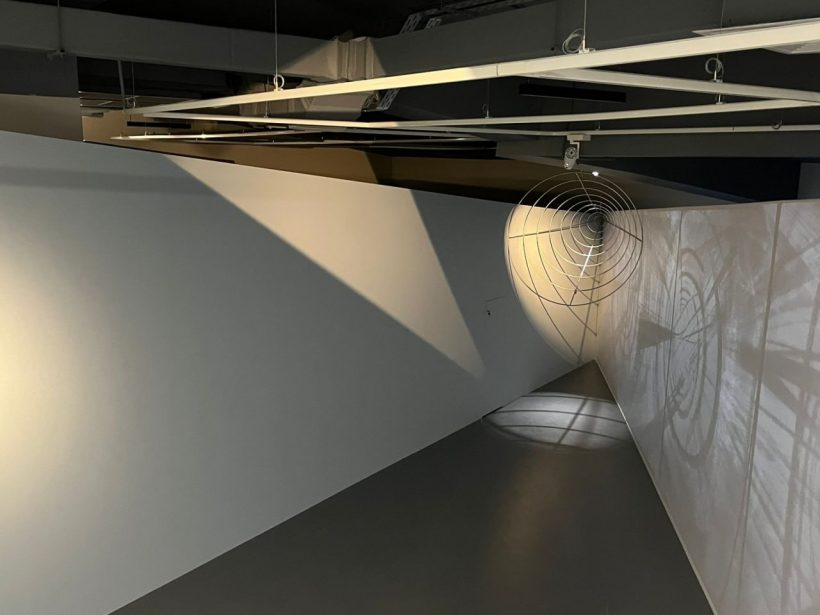

В 2023-24 годах мы с моим коллегой и другом Юрием Сучковым сделали в Эрмитаже выставку «“Думай о времени!’’. Ян ван ден Хекке. Роскошный натюрморт». Отреставрированная картина была включена в инсталляцию.

Жанр «роскошного натюрморта» отсылает к идее vanitas. «Вся роскошь и красота нашего мира исчезнет. Думай о времени» – написано на картине в открытой тетрадке. Мы однако попытались усложнить традиционный подтекст.

Чёрный павильон, канаты, шпангоуты пробуждали мысль о ковчеге, последнем корабле, призванном нас спасти. Ощущение зыбкости, временности, угрозы понятно современному человеку. Наш посетитель мог по-разному воспринимать элементы инсталляции: картину, звуки, видеопроекцию, предметы. Мы старались предложить ему своего рода драматургию, а он сам выстраивал себе роль, вникая в смысл наших посылов в зависимости от собственного культурного бэкграунда.

А потом мы с Юрием Сучковым придумали дизайн большой выставки («Ars vivendi. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» в Эрмитаже в 2024-м – прим.ТЕАТРЪ).

Мы воспроизвели в высоком Николаевском зале что-то вроде центральной улицы многолюдного города. Ассоциация возникала, в том числе, с Петербургом.

Человек прогуливался по нашему пространству, рассматривал барочную живопись, воспевающую красоту и напоминающую о хрупкости бытия, и, наверное, задумывался о превратностях жизни. В боковых «улочках» открывались составленные Юрием Сучковым композиции из предметов прикладного искусства, высохших растений и плодов – овеществленные натюрморты.

– В музее «Новый Иерусалим» проходит выставка «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви», оформленная вами вместе с коллегами.

На фото – фрагмент выставки «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви». Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», 2024-2025 / фото из архива Эмиля Капелюша

– Это тоже выставка-инсталляция, то есть, сочетание разного рода искусств, объектов, косвенно связанных между собой. Её пространство мы создавали вместе с Юрием Сучковым, Яной Глушанок и видеохудожницей Анной Амплеевой.

Лабас ведь был непростым человеком. В 1920-е он принял идею строительства нового прекрасного мира. Однако постепенно в его работах стал виден испуг перед реальностью. Брат Лабаса был репрессирован в 1937-м. Художника клеймили как формалиста, вгоняли в жёсткие рамки. Может, поэтому творчество второй половины жизни Лабаса не так интересно, как первой. Поначалу у него было чувство полета. В молодые годы Лабас пережил авиационную катастрофу. Самолет сел на воду, все кончилось хорошо. Но это испытание как будто заставило художника почувствовать вкус к жизни. У Лабаса даже трамвай будто летит. А его летательные аппараты – это что-то невероятно прекрасное.

Я вспомнил свои сны: как я летал во сне – совершенно свободно, без всяких приспособлений. В нашей инсталляции есть перевернутые горизонты, они качаются, ускользают… Модули из алюминия размещены так, чтобы не отвлекать от живописи. Они дают возможность посмотреть на новый век глазами художника. Какие-то странные механизмы, выброшенные на берег после катастрофы – непонятно, что с ними делать, как бывает с вещами, выкопанными из земли археологами. Такое восприятие перекликается с образами живописи Лабаса. Я вижу в нём человека, которого не испугала авиакатастрофа. Но в конце 1930-х у него возник уже другой страх.

– Эмиль, наверняка в вашей голове сейчас зреют какие-то идеи. Не успеешь оглянуться, и выйдет спектакль, откроется выставка, родится новый проект…

– Мне все время чего-то не хватает: я упрекаю себя, что мало работаю, ленюсь. Разумеется, далеко не все, что происходит вокруг, зависит от нас. Но есть вещи, которые я выбираю и на которые способен повлиять. Это, прежде всего, моя работа.