В Венской государственной опере вышло «Возвращение Улисса на родину» в постановке знаменитых Йосси Вилера и Серджо Морабито. На спектакле побывала Наталья Якубова.

«Возвращение Улисса на родину» Клаудио Монтеверди (1639) – произведение многоликое. Как и подобает барочной опере, её главная цель – не только и не столько рассказать историю главных героев, сколько вызвать у слушателя/зрителя переживание сиюминутности любой радости, парадоксальности любого чувства и любого убеждения, ощущение шаткости и ненадежности человеческих упований. Поэтому за трагическим здесь обнаруживается комическая изнанка и наоборот: страдания Пенелопы были бы бессмысленны без последующих сцен жизнерадостных влюблённых; а величественной демонстрации мужской силы Улисса обязательно должна предшествовать бурлескная схватка с приживалом Иро.

Из всего этого разнообразия постановочная команда (дирижер – Пабло Херас-Касадо, режиссура – Йосси Вилер и Серджо Морабито) аскетически выбирают, в качестве доминирующих, настроения скорби и меланхолии. Здесь даже Иро – не раблезианский обжора, чьи нападки на переодетого стариком Улисса призваны оттенить трагическое противостояние последнего – с женихами Пенелопы. Иро здесь – в сущности такое же зависшее в неопределенности существо, как и другие персонажи: в данном случае «зависшее» в облике завсегдатая некого кафе, бара, столовки (этот кусочек игрового пространства обозначен полом в клеточку и деревянными столиками со стульями). Поющий эту партию Йорг Шнайдер появляется в этом облике ещё в Прологе: его забулдыга – один из тех, кто воплощает аллегорию Человеческой Слабости; добрую половину первого акта он потом проспит, сидя за столом.

Персонаж по имени «Человеческая Слабость» стал в спектакле многоликим и многоголосым. Первой от её лица выступает будущая Эриклея – Хелена Шнейдерман. Сгорбленная, иссохшая она рефлектирует с перспективы прошедшей жизни. Последней же партию этой аллегорической фигуры перенимает молодая служанка Меланто Дарьи Сушковой: этот персонаж в опере противопоставлен главной трагической героине – Пенелопе и воплощает полюс легкомысленности. На легкомысленность, однако, эта Меланто решается с большими сомнениями, а как только лишится – будет жестоко наказана. Создатели спектакля совместили двух героев: возлюбленного Меланто Эвримаха и одного из претендентов на руку Пенелопы – Анфинома (Хироши Амако); саму Меланто, таким образом, ждет немалое разочарование, когда её ухажер, как ни в чем ни бывало, бросит её при приближении Пенелопы и займет место в очереди к неприступному идеалу.

Пока в Прологе все три персонажа задают как раз эту формулу «подвешенности»: все они – на вращающейся сцене, в момент своего обыденного времяпрепровождения (служанки Эриклея и Меланто – в заботах по хозяйству; Иро – в просиживании штанов в кабаке). Время действия определить сложно (одни из костюмов современны, другие – намекают на XIX век, третьи – скорее безвременно-театральны), но ещё сложнее с местом действия: посредине вращающегося круга находится ткацкий станок Пенелопы, но референтность остальных конструктивных элементов размыта. Здесь есть несколько рядов скамеек, выстроенных амфитеатром, есть несколько сундуков, вокруг которых будет страдать Пенелопа, есть sleeper seats из заокеанского лайнера (чаще всего, в них будут оказываться «боги» – вершители человеческих судеб), есть некая вышка, на которой очнется – по сюжету выброшенный на берег Итаки – Улисс.

Как и положено в мире художницы Анны Фиброк, все предметы (за исключением самолетных кресел) несут на себе клеймо не оправдавшей себя функциональности, изношенности, ненужности. В глубине сценического пространства мы видим ещё грудку совсем уже списанных – сброшенных с вращающегося круга? – столов и стульев.

Не в этом ли стоит искать и ключ к главному герою этого спектакля – Улиссу Георга Нигла, как к старику, закономерно сомневающемуся в своей нужности? В самой возможности возвращения?

Когда-то, больше десяти лет назад, Георг Нигл потрясающе сыграл/спел в Большом театре Воццека в опере Альбана Берга, поставленной Курентзисом и Черняковым. В экспрессионистской опере Нигл поражал своей способностью по-гамлетовски отрешиться от царящего кругом разлада, вынашивая свою безумную идею мести – мести невидимому, разлитому в воздухе злу. Его срывы прочитывались именно на фоне этой его доминирующей отрешенности, этого отказа реагировать на мелкие «подъелдыкивания», этого желания разглядеть корень зла (но в конце этого пути были лишь преступление и безумие).

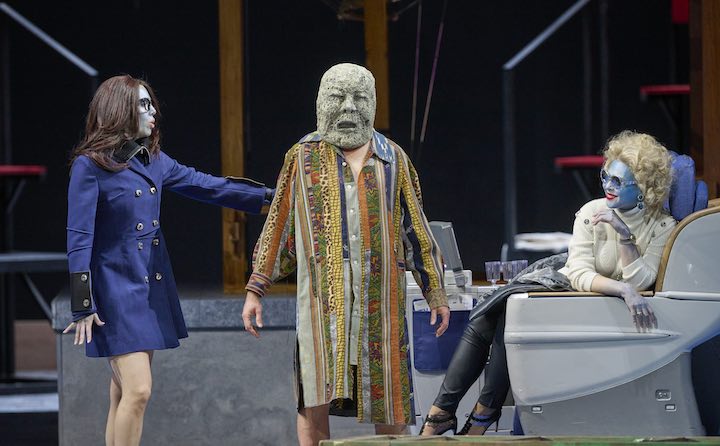

На фото — спектакль «Возвращение Улисса на родину» / © Michael Pöhn, Wiener Staatsoper

Теперь, в опере эпохи барокко, Нигл, напротив, извлекает из партии Улисса какие-то бездны сарказма, гротеска, чёрного юмора. Он дает гротеск там, где «просто» можно было дать меланхолию, он «срывается» в Sprachgesang там, где можно было бы «просто» петь. Наверное, не всем это понравится – слишком далеко от красивости, мелодика порой действительно теряется. Но создатели спектакля, думаю, намеренно, атакуют нас, зрителей, эксцессами главных героев. Отказавшись от того, чтобы играть на контрастах между трагическими и комическими сценами оперы, они сосредоточились на контрастах внутри главных партий.

Вторая такая партия – это, конечно, Пенелопа. Арии этой героини – безусловно, вызов для любой певицы. Посреди игривых сцен (к которым, в конце концов, можно причислить даже Пролог, где Человеческую Слабость осаждают такие аллегорические/маскарадные фигуры как Время, Фортуна и Амур), полная боли музыка Пенелопы возвышается, как айсберг. Однако в исполнении Кейт Линдси айсберг, кажется, превращается в вулкан. В первой же сцене мы видим женщину на грани нервного срыва. Нет, ей не грозит, что от потери интереса к жизни она сейчас лишится чувств, но кажется, что её по этой же причине вот-вот скрутит судорога, что она разобьёт голову о сундук, к которому прислонилась, что голос сорвется в крик и плач… Если певица начинает партию на такой ноте, невольно спрашиваешь: что будет дальше? Дальше – Кейт Линдси раскрывает свою героиню как пожираемую меланхолией. Её будет мутить от заигрываний Эвримаха/Анфинома с Меланто (и именно к этому будет относиться Non voglio amar! – «Не хочу любить!», повторяемое как заклинание, а здесь – ещё и с отвращением). Она будет высокомерно отчитывать своего сына Телемаха за то, что он посмел отозваться с пониманием о влюбленности Париса в Елену Прекрасную…

Наконец, она даже будет хладнокровно заигрывать с женихами. Уже не возвращаясь к тому пику, который дан в самом начале оперы, Кейт Линдси рисует женщину, которую судьба обманула, которую ведущаяся где-то мужчинами война – ожесточила, лишила надежды, закрыла от других людей. Её неприступность перестает быть однозначно добродетелью. Анна Фиброк создала для Пенелопы костюм, трактующий эту неприступность как заслон от мира: белые ниспадающие элегантные одеяния и черные очки. Эти очки будут сняты лишь в финале (а на место белоснежному костюму явится тёмный) – в сцене, где Пенелопа в конце концов придёт к тому, чтобы принять Улисса. Эта часть оперы, порой звучащая лишь эпилогом к кульминационной сцене расправы Улисса с женихами, в венском спектакле – ключевая. Уже Улисс, казалось бы, доказал, что это он в этом доме хозяин; уже он согнул лук, который никто из женихов не мог согнуть, натянул тетиву и уничтожил претендентов на руку своей жены (в спектакле это происходит волшебным, условным образом), однако, сама жена всё ещё не готова признать в нём своего мужа. И это как раз очень логично для героини Кейт Линдси. Отсутствие рядом с ней Улисса – это уже внутреннее её состояние. Так же, как злые предчувствия и тоска.

В заключительной части оперы есть сцена, которая может показаться драматургически излишней: в то время, как и пастух Эвмей, и сын Телемах тщетно пытается убедить Пенелопу в том, что старик, справившийся с луком Улисса и есть сам Улисс, нянька Эриклея в своей соло-сцене всё ещё пространно рассуждает, а стоит ли ей о том же – молчать (что она узнала Улисса по рубцам, когда он купался, она расскажет лишь в финале). Можно сказать: композитор приложил немало усилий, чтобы создать очень странный по своей драматургии акт – в нём уже ничего не происходит, зато очень долго выясняется, кто же был героем предыдущего действия. И Эриклея своими сомнениями: сказать или не сказать – вносит в этот поистине «постдраматический акт» свою лепту.

В спектакле Вилера и Морабито, однако, сцена Эриклеи – одна из самых трогательных. Улисс, ещё в сцене с луком сорвавший с себя лохмотья, которые когда-то натянул, чтобы предстать нищим стариком – теперь раздевается до трусов. На лице – окаменевшая маска «героя Улисса». Речь идет о каком-то умерщвлении – и втором рождении. Эриклея с тревогой осматривает этого зачем-то сделавшего себя уязвимым взгляду человека. Только что он продемонстрировал свою силу – а сейчас словно отказался от неё; отказался от того, чтобы видеть, говорить и в случае чего – защищаться. Эриклея с каким-то трепетом приближается к этому постаревшему и наложившему на себя печать молчания телу. По сюжету, сцена соответствует моменту, когда нянька, увидев Улисса купающимся, смогла опознать его по старым шрамам. Однако этот иллюстративный момент ничтожен по сравнению с эмоциональным содержанием этой небольшой сцены: ведь речь идёт не только о молчании Эриклеи, не спешащей приняться убеждать Пенелопу, но и о странном молчании самого Улисса. О необходимости этого момента полного обнажения, обнаружения своей беззащитности, именно что – «человеческой слабости». «Чудесная тайна может быть скоро раскрыта; но если её рассказать, нельзя будет её скрывать», – поёт в конце своей арии Эриклея, и в этот момент спектакль, пожалуй, вплотную приближается к барочному мироощущению. То есть: поставить точки над i желательно, но ещё более желательно – сохранить, не разрушить тайну.

И в любом случае – возвращающемуся Улиссу недостаточно продемонстрировать свою силу. Ему надо также обрести свою слабость. Стать снова нужным – до конца ощутив свою ненужность, может быть даже – вычеркнутость из мира живых.

Возвращение на родину не бывает простым.